(Les deux premiers paragraphes de ce billet n’apparaissent ici que jusqu’à la publication de celui du 31 mai, qui aura lieu en décalé et portera sur les établissements privés musulmans ; v. déjà la fin de ma page travaux de recherche, actualisée une première fois ce mois-là)

Au début de l’année, la préfète du Rhône annonçait, « avoir (…) “décidé de résilier les trois contrats liant l’État à l’école élémentaire, au collège et au lycée Al-Kindi” »1« L’État met fin aux contrats du groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon », lemonde.fr avec AFP 10 janv. 2025 (citant un communiqué des services de Fabienne Buccio).. Rappelant que cette association « gère depuis 2007 le groupe scolaire du même nom, situé sur la commune de Décines-Charpieu », et a conclu le 11 octobre 2012 avec lui pour son lycée un contrat, « seul en litige dans le cadre de la présente instance », une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon a refusé de suspendre cette décision (qui doit prendre effet au 1er septembre prochain)2TA Lyon Ord., 12 mars 2025, Association Al Kindi et a., n° 2502062, cons. 1 et 9 (au visa la requête au fond n° 2502061, enregistrée le 17 févr.). ; l’ordonnance évoque notamment « l’absence de cours d’éducation à la sexualité, en méconnaissance du contrat d’association, le fait que le règlement intérieur ne pose des prescriptions relatives aux tenues vestimentaires que pour les filles, de manière ainsi discriminatoire, et enfin, une absence d’affichage des symboles de la République dans les locaux et dans les salles de classes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code de l’éducation » ; « si, en l’état de l’instruction », ces deux derniers motifs « n’apparaissent pas fondés3Je souligne et précise qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions sexospécifiques sont un vrai sujet : ce terme renvoie à quelques résultats dans ma thèse (2017), le dernier – en note de bas de page 1212 – constituant une invitation à l’exploration à partir du droit scolaire turc ; pour celui français, v. récemment Julie Arroyo et Stéphanie Hennette-Vauchez (avec la collaboration de Henri Sergent), « Dispositions de règlements intérieurs d’établissements scolaires relatives aux tenues vestimentaires », Intersections – revue semestrielle Genre & Droit 2024, n° 1, publié le 7 juin ; « Tenue correcte exigée. Normes de genre et restrictions à la liberté religieuse dans les règlements intérieurs des établissements scolaires », Intersections 2024, n° 2, publié le 16 déc., §§ 23, 41 et 63 pour celui d’alors du groupe scolaire « Al Kindi » (au § 40, les autrices citent une intéressante décision n° 2022-182 du 23 janvier 2023 « relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier (…) sa coupe de cheveux de type “afro”, pour poursuivre sa scolarité » ; page 11, « la Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant »)., tel n’est pas le cas de l’ensemble des autres manquements relevés » qui, compte tenu « de la gravité de certains d’entre eux », ont conduit les juges des référés à écarter tout « doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige » (en se dispensant par là même « de statuer sur la condition d’urgence »)4Ordonnance préc., cons. 5 à 8 (9)..

S’agissant de la résiliation relative au lycée Averroès, décidée par le préfet du Nord en décembre 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Lille avaient estimé, en février et juillet 2024, que maintenir les relations contractuelles causerait « une atteinte excessive à l’intérêt général »5TA Lille Ord., 12 févr. 2024, n° 2400201, 2400227 et 2400260 et 22 juill. 2024, n° 2406263, cons. 16, « alors même que (…) les requérants font état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la mesure de résiliation litigieuse ou du bien fondé de certains de ses motifs ».. Le 23 avril dernier, la formation de jugement de cette juridiction a décidé de « rétablir l’association du lycée Averroès à l’enseignement public » ; l’un des motifs de cette annulation est « qu’en l’état de l’instruction, le manquement tiré du non-respect des “attendus programmatiques” n’est pas établi » : « en particulier en ce qui concerne (…) les orientations sexuelles, la morale publique, l’avortement », si le préfet « fait valoir que la disponibilité des ressources [numériques du fonds du centre de documentation et d’information (CDI) du groupe scolaire] ne serait pas établie, leur indisponibilité ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier »6TA Lille, 23 avr. 2025, Association Averroès et a., n° 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, cons. 36, 18 et 16 ; et de citer en sens contraire les « rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023 »..

Auditionnée à l’Assemblée nationale le 7 mai, Diane-Sophie Girin soulignait les « différences que [l’État] opère entre les réseaux, qu’il s’agisse de l’attribution et du retrait des contrats » ; s’agissant de celui catholique, lorsque des contrôles ont lieu et qu’ils conduisent à identifier des manquements7Mathilde Goanec, David Perrotin et Antton Rouget, « Les conclusions du rapport d’inspection sur Stanislas ont été falsifiées pour protéger l’établissement », Mediapart 29 avr. 2025 : « Dans un courrier (…), l’un·e de ces inspecteurs et inspectrices explique avoir ainsi découvert un projet de lettre de mission “expurgé d’un paragraphe conclusif lourd de sens et de conséquences, dédouanant le collège Stanislas”, ce qu’ils n’auraient “jamais validé car il règne bien à Stanislas un climat homophobe, sexiste et autoritaire” ». Les journalistes notent que « les nombreux témoignages recueillis par les inspecteurs et inspectrices dénonçant l’homophobie, le sexisme ou le racisme au sein de l’établissement ont été expurgés du rapport et ne sont visibles qu’en annexes » (et d’en citer in fine des extraits) ; Sylvie Lecherbonnier, Violaine Morin et Éléa Pommiers, « Collège Stanislas : la conclusion du rapport de nouveau contestée », Le Monde 6 mai 2025 (extrait), p. 13 : « une deuxième inspectrice, elle aussi à la retraite, a également fait parvenir une lettre aux députés, vendredi 2 (…). Les deux témoignages envoyés à la commission affirment qu’une modification avait été demandée concernant le passage sur l’éducation à la sexualité, jugé trop “adouci” ; modification qui n’a pas été faite car la lettre était “déjà envoyée au ministre”. Les deux anciennes collègues assurent, surtout, que la version qui leur a été montrée ne comportait pas le paragraphe conclusif qui figure dans la lettre finale, envoyée par la cheffe de l’inspection au ministre ainsi qu’au diocèse de Paris, et affirmant qu’”au terme de la mission, l’équipe ne confirme pas les faits d’homophobie, de sexisme et d’autoritarisme mis en avant par les articles de presse à partir de témoignages anciens, sauf éventuellement à remontrer à une époque antérieure à celle de l’actuelle direction (…). En revanche, la mission a relevé que la culture de l’établissement, « l’esprit Stan », peut favoriser de telles dérives”. Comme sa consœur, la deuxième témoin assure que, si elle en avait eu connaissance, elle aurait “catégoriquement refusé d’endosser” cette conclusion ». Publiant ce billet avec un léger retard, au matin du 3 juillet, j’ajoute ce communiqué intitulé « Suivi du contrôle de l’établissement Stanislas : dix recommandations de l’inspection générale ont fait l’objet d’une mise en conformité, une d’une mise en demeure » (education.gouv.fr) ; « par un courrier en date du 23 juin 2025, [cette dernière concerne l’heure de « culture chrétienne » et est] de prendre les mesures nécessaires, d’ici la rentrée scolaire, pour s’assurer de l’accord explicite des parents (…). Par ailleurs, l’autorité académique a averti l’établissement qu’elle aurait une vigilance particulière s’agissant du déploiement effectif, à partir de la prochaine rentrée scolaire, du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, au regard notamment de ses enjeux pour la promotion d’une culture de l’égalité entre les filles et les garçons, la lutte contre toutes les formes de discriminations ou de préjugés, ainsi que la prévention des violences, notamment sexistes et sexuelles » ; « Stanislas : la mise en demeure de l’établissement privé catholique jugé[e] “pas à la hauteur” par les rapporteurs de la commission d’enquête [née de l’affaire Bétharram] », humanite.fr 2 juill. 2025 : « dans un courrier adressé au préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, les députés Paul Vannier (LFI) et Violette Spillebout (Renaissance) (…) ont en conséquence demandé au préfet “d’examiner l’opportunité de résilier le contrat d’association entre l’État et l’établissement Stanislas” »., cela débouche « plutôt sur des sanctions individuelles », comme « à l’Immaculée conception à Pau »8Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6, avant d’évoquer plus loin le secrétariat général de l’enseignement catholique, pp. 8-9 ; abondant dans son sens, Pierre Merle remarquait que « les usages finissent par l’emporter sur les textes législatifs. Le Sgec a d’abord existé sous la forme du Secrétariat général de l’enseignement libre (…). Quand les lois Guermeur et Censi ont été débattues, le Sgec s’est toujours imposé comme interlocuteur, sans doute parce qu’il est commode pour le ministère de n’en avoir qu’un. En effet, pour appliquer la loi Debré, il faudrait que les rectorats discutent avec chaque établissement, ce qui demanderait de mobiliser un personnel nombreux. (…) Selon une expression, le Sgec et son représentant sont devenus, de fait, “un ministère de l’éducation bis“, le ministère de l’enseignement catholique » : v. mon billet du 30 avr., spéc. la note 5 in fine pour la sanction prononcée le 9 septembre 2024 à l’encontre de Christian Espeso par la rectrice de l’académie de Bordeaux, suspendue le 28 novembre par une juge des référés du TA de Pau (selon un décret du 12 mars, Anne Bisagni-Faure officie désormais à Lyon ; elle a succédé à Olivier Dugrip : v. leprogres.fr le 13). Pour un autre exemple d’individualisation, Guillaume Grasset, « Compiègne. “Épuisé” par les accusations d’homophobie, le directeur de Jean-Paul II prend sa retraite », oisehebdo.fr 23 juin 2023 : était en cause les justifications d’Étienne Ancelin pour censurer deux films, un biopic sur Simone Veil et « une histoire d’amour entre deux lesbiennes dans la société corsetée du Kenya », Rafiki ; selon le dossier pédagogique d’André Gardies, « la pudeur, la retenue, la tendresse avec laquelle Wanuri Kahiu filme les scènes amoureuses est à mille lieux de la crudité de La Vie d’Adèle, par exemple » (12 p., spéc. p. 11)..

Pour annuler celle ayant visé son directeur, conformément aux conclusions de la rapporteure publique, les juges administratifs retiennent entre autres éléments de motivation le suivant : « S’agissant du reproche relatif au retrait de certaines œuvres du CDI9Réagissant à la mise en cause des groupes scolaires Averroès et Al Kindi, Aude Lorriaux remarquait : « dans tous les CDI des établissements catholiques, et même dans toutes les bibliothèques de France, un livre bien connu comporte des passages incitant à la violence et homophobes : la Bible, dont certains textes légitiment la peine de mort pour les couples homosexuels ou la soumission des femmes, sans que ces établissements ne soient incriminés pour abriter l’ouvrage » (« Les lycées et collèges privés musulmans sont-ils discriminés par l’État, par rapport aux écoles juives et catholiques ? », 20minutes.fr 23 avr. 2025). V. par ex. l’article intitulé « Sexes, homosexualité, métissage et pureté : ce que dit la bible », visé par une plainte il y a près de cinq ans (stophomophobie.com 30 juill. 2020 ; art. repris le 15 janvier sur le site parolesdedieu.fr et toujours en ligne) ; « à l’aune des principes laïques posés par la loi du 29 juillet 1881 », la directrice de publication Florence Besset a été condamnée pour « appel à la violence envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle » car, dans cet article initialement publié en 2016, Antonin Campana « vient expliciter le sens [d’une] citation biblique, reprenant la portée de haine et de violence qu’elle contient, sans livrer une autre explication au texte qui aurait permis d’en faire une autre lecture que celle de l’appel textuel au meurtre des homosexuels qu’elle contient » (Tribunal correctionnel de Paris, d’après le communiqué publié le jour de ce jugement par Apolline Jude, assomousse.org 6 juin 2024)., telle que “Je voudrais que quelqu’un m’attente quelque part” d’Anna Gavalda, dont il n’est pas établi qu’elle faisait partie du programme, il ressort des pièces du dossier que ce retrait, ainsi que celui de la bande dessinée Murena, par l’adjoint du directeur, a été justifié par son caractère inapproprié pour les plus jeunes, à la suite de remontées de parents d’élèves sur les scènes de viol et l’utilisation d’un langage cru10Il semble qu’il soit question de la sixième des douze nouvelles réunies en 1999 par Anna Gavalda (« Catgut : résumé, personnages et analyse », lesresumes.com 2023). qui avaient été de nature à choquer leurs enfants, ou sur des images inadaptées, notamment auprès d’élèves de 6ème, considérées comme banalisant les relations incestueuses11Concernant cette BD Murena (Dargaud), de Jean Dufaux et Philippe Delaby – jusqu’au décès de ce dernier en 2013 –, v. Bruce Lit, « Arôme Antique », brucetringale.com 31 janv. 2016 (elle est aussi citée par Laurent Hugot, « Les violences faites aux femmes romaines dans la bande dessinée historique », in Frédéric Chauvaud, Lydie Bodiou, Jean-Philippe Martin et Héloïse Morel (dir.), À coups de cases et de bulles…, PUR, 2023, p. 135). » ; à lire ce considérant, comme le précédent, des réactions parentales semblent justifier les positions de la direction12TA Pau, 20 juin 2025, n° 2402889 (version anonymisée concernant le requérant, comme l’était la dépêche relative aux conclusions s’agissant d’Estelle Portès, « Suspension d’un chef d’établissement catholique à Pau : le rapporteur public recommande d’annuler la sanction », lemonde.fr avec AFP 21 mai), cons. 15 et 14 : « En ce qui concerne l’atteinte à la liberté pédagogique », le tribunal ne la reconnaît pas, « alors même qu’il aurait été demandé à une enseignante de transmettre des supports d’une mise en scène de la pièce Roméo et Juliette expurgée des “scènes de fellation et de partouze”, qui avait choqué certains parents d’élèves » ; comparer Christian Espeso (entretien avec, par Stéphanie Combe), « C’est un faux procès que l’on me fait ! », lavie.fr 16 sept. 2024 : « une professeure de français a montré une vidéo à des élèves de seconde d’une représentation de Roméo et Juliette avec des acteurs mimant des fellations, des levrettes. Des élèves, mal à l’aise avec ces scènes à caractère pornographique, sont venus m’alerter. J’ai eu une discussion avec l’enseignante à ce sujet. Et j’ai aussi fait retirer une bande dessinée qui était en libre accès au CDI, contenant des scènes d’inceste pouvant être choquantes pour des élèves de sixième. Je crois que j’ai simplement fait ce que j’avais à faire. J’ai apporté des photocopies des scènes en question au rectorat ». Pour le TA, qui vise à chaque fois leurs parents et emploie ici le conditionnel et des guillemets, « la matérialité des manquements retenus relatifs à l’atteinte à la liberté pédagogique des enseignants et au non-respect, même partiel, des programmes ne peut être regardée comme établie » (cons. 17 ; il en va de même, selon les cons. 18 à 20, « concernant la gestion des ressources humaines et les pratiques managériales » du directeur). Auparavant, les juges administratifs considèrent d’une part que les éléments avancés par le rectorat « ne suffisent pas à établir qu’une confusion serait entretenue dans l’établissement sur l’instruction religieuse et qu’il ne serait ainsi pas tenu compte de la liberté de conscience des élèves » (cons. 9-10) ; « la décision attaquée se fonde, d’autre part, sur l’organisation d’évènements religieux sur le temps scolaire, notamment la “marche Pau-Lourdes” » ; « dès lors qu’il n’est pas justifié que les enseignants rattrapent systématiquement les heures concernées par cette marche organisée chaque année depuis 13 ans, d’abord lors d’un jour férié et plus récemment lors d’une journée d’enseignement, la matérialité de ce manquement doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la marche du 7 mai 2024 ait finalement été annulée par le directeur de l’établissement après la visite d’inspection, ce manquement aux obligations découlant du contrat d’association est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ». « Toutefois, ce seul manquement, qui présente un caractère isolé, n’est pas constitutif d’une faute grave » (cons. 11, 12 et 21)., soutenue par l’association « constituée en septembre suite à la suspension de Christian Espeso »13Juliette Mely, « “On savait bien que tout ça était faux”, applaudissent les parents d’élèves suite au maintien de Christian Espeso à Pau », francebleu.fr 22 juin 2025 (citant Benjamin Lacroix, porte-parole de l’association de soutien à l’Immaculée Conception Beau-Frêne)..

Ce jugement a été rendu en même temps qu’une audition publique organisée au ministère de la Santé, les 19 et 20 juin, durant laquelle « l’importance du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (…), a été soulignée »14Sarah Boucault, « Les enfants auteurs de violences sexuelles, angle mort des politiques publiques », newsletter La Déferlante 27 juin 2025, citant notamment l’« une des organisatrices », Anne-Hélène Moncany, « psychiatre, présidente de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles [FFCRIAVS] » : « on a du mal à imaginer que l’enfant puisse commettre des violences sexuelles ». V. déjà l’entretien qu’elle avait accordé à la journaliste le 20 décembre 2024 (« Après Mazan : “Il faut mettre le paquet sur l’éducation affective et sexuelle des enfants” » : « et sur les compétences psychosociales ») ; en juin, cette dernière renvoie à l’entrée « Évars » du glossaire de la revue, en précisant que ce programme « devrait être mis en place à la rentrée 2025 dans tous les établissements scolaires publics » (sur cette restriction de son champ d’application, v. infra). V. aussi Sylvie Lecherbonnier, « Les violences sexuelles entre écoliers », Le Monde 28 mai 2025, p. 28, recensant Aude Lorriaux, Tableau noir. Violences sexuelles entre enfants. Le phénomène massif que l’école ne veut pas voir (Stock, en commençant par cette citation de l’autrice : « L’Église a fait un gros travail sur les violences sexuelles. L’École peut et doit le faire »)..

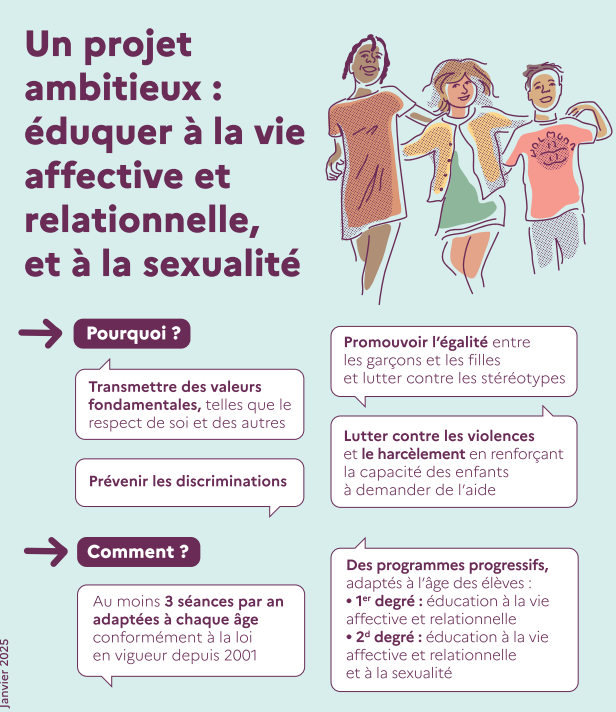

« “Notre objectif est que ce programme soit acceptable par tous, et en particulier par les familles. S’il n’est pas accepté, il ne pourra pas être appliqué », rappelait l’ancien conseiller de François Fillon, Mark Sherringham, lors de la publication du projet initial [par le Conseil supérieur des programmes (CSP)], en mars 2024 » ; désigné par l’acronyme ÉVAR(S), il vise l’« “éducation à la vie affective et relationnelle” à l’école primaire. S’y ajoute “et à la sexualité” au collège15Ce qui montre « bien que tous les tabous ne sont pas levés. Mais en sens inverse, il ne faut pas négliger les évolutions », ainsi que le remarquait Yves Verneuil (entretien avec Lilia Ben Hamouda, cafepedagogique.net 23 mai 2024) : présentant son livre Une question « chaude ». Histoire de l’éducation sexuelle à l’école (France, XXe-XXIe siècle), Peter Lang, 2023, ce professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2 se réfère à « une première circulaire relative à l’éducation sexuelle – (…) découverte au cours de [s]es recherches », signée par Jean Zay avec son collègue à la Santé Marc Rucart en 1937. « Cette circulaire a dû être rapportée quelques semaines après sa publication du fait de la vive opposition de la Fédération nationale des parents d’élèves des lycées et collèges » ; « Aujourd’hui, toutes les grandes fédérations de parents d’élève sont favorables à l’éducation à la sexualité et acceptent son caractère obligatoire ». pour marquer la progressivité des apprentissages. Les notions de consentement ou d’intimité traversent toute la scolarité, mais sont adaptées à chaque âge. À la croisée avec l’éducation à la citoyenneté, le texte se place sur le terrain des valeurs. “Cette éducation se fonde sur les principes et valeurs de la République, parmi lesquelles l’égalité, l’accès de tous à l’éducation et la laïcité”, précise le préambule »16Sylvie Lecherbonnier, « Le long chemin du programme d’éducation à la sexualité », Le Monde 8 févr. 2025, p. 15 (extrait de la version en ligne, dont le titre souligne la recherche d’équilibre) ; avant de rappeler qu’il a suscité, « mercredi 29 et jeudi 30 janvier [au Conseil supérieur de l’éducation (CSE)], près de dix heures de débats et l’examen d’une centaine d’amendements », la journaliste renvoyait au livre du professeur cité à la note précédente, « qui s’interroge sur l’influence des États-Unis en la matière »..

« Destinée à tous les élèves », selon la phrase précédente, sa « mise en œuvre » n’est toutefois prescrite que dans les établissements publics et « privés sous contrat »17Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Un programme ambitieux : éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité, févr. 2025, 47 p., spéc. p. 3 ; Annexe à l’arrêté signé – pour la ministre d’État – par la DGESCO Caroline Pascal le 3, BO du 6, n° 6 (dans lequel figure aussi la circulaire citée ci-après). « Dans le second degré (collège et lycée), l’éducation à la sexualité (…) propose un parcours progressif visant l’épanouissement personnel et relationnel, tout en cultivant une réflexion sur les dimensions affectives, sociales et culturelles de la sexualité » ; « L’information des élèves comporte une approche positive de la sexualité de même que la prévention des risques » (pp. 4 et 8 ; v. Léa Iribarnegaray, « L’ambivalence des jeunes sur le préservatif », Le Monde 20 nov. 2024, p. 21, à partir des Premiers résultats de l’enquête CSF-2023 [Contexte des Sexualités en France] Inserm-ANRS-MIE le 13 (42 p.), spéc. pp. 28 et s.).. Ces derniers n’étaient pas mentionnés dans les circulaires Blanquer et Ndiaye, contrairement à celle du 4 février venue les remplacer18« Mise en œuvre de l’éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et de l’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) », 4 févr. 2025 : « La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 et celle du 30 septembre 2022 » (education.gouv.fr : cette dernière se borne à renvoyer au « cadre fixé par la [première] » – à laquelle je renvoyais au détour de la note 43 de ma dissertation du 30 avr. 2020, en faisant déjà cette observation).. Le 2 avril, le représentant des plus nombreux avait « le mérite d’être clair. “Je connais et je combats ces associations qui pratiquent la désinformation, dans la plupart des cas, sur le contenu de ce programme” »19« “Changement de position” salué. Éducation à la sexualité : l’enseignement catholique “combat” les associations opposées au nouveau programme », liberation.fr avec AFP 2 avr. 2025 ; revenant sur cette audition de son secrétaire général (SGEC) Philippe Delorme, Paul Vannier remarque : « il faudra maintenant vérifier [que les engagements alors pris sont] suivis d’effet » (« Épisode 3 », 15 juin, à la 20ème min.). Sa co-rapportrice Violette Spillebout a, plus récemment encore, salué ces mesures annoncées (France Inter 2 juill., dans les dernières minutes de leur présentation du rapport de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires (assemblee-nationale.fr)..

Depuis la saisine du CSP il y a deux ans, elles sont redevenues très actives20V. par ex. la note dirigée par Sophie Audugé, Éducation à la sexualité à l’École, de la prévention à la sexualisation précoce. Risques et bonnes pratiques, SOS Éducation, déc. 2023, 192 p., rendue publique le 30 janv. 2024 ; il y est également renvoyé dans la pétition « OUI à la prévention. NON à l’éducation à la sexualité à l’école », mise en ligne sur le site soseducation.org dans les mois qui ont suivi ; à la page 5, (la directrice de) l’association « remercie chaleureusement Olivia Sarton pour son expertise dans le champ juridique de la protection de l’enfance et de la famille » (elle « a rédigé la partie dédiée à la réflexion du point de vue juridique de cette note »). V. la page 128, à partir du texte publié par cette dernière sur le site de sa propre association, « L’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire : état des lieux à fin 2023 » (oct., 22 p.), juristespourlenfance.com 18 janv. 2024 (le « droit à l’éducation » n’est mentionné qu’à la page 25 [135 dans la note précitée], en évoquant à travers une question rhétorique une « [a]tteinte » à l’article 29 de la CIDE qui fixe comme objectif « l’épanouissement de la personnalité de l’enfant » ; à la page suivante, c’est évidemment le « droit des parents » qui est mis en avant, sur la base notamment des articles « 26.3 » de la DUDH et 2 du premier protocole à la CEDH (qui le mentionnent bien, mais le subordonnent au droit de l’enfant, comme je l’explique dans ma thèse préc., 2017, respectivement aux pp. 804, 814-815, 824-829 et 732 à 742 ; v. surtout pp. 1068 à 1079, spéc. les notes n° 2688, 2704 et 2728).. Politiquement situées21« Syndicat de la famille (émanation de la Manif pour tous), Parents vigilants (soutien d’Éric Zemmour), SOS Éducation, Parents en colère, Mamans Louves… » (Lucas Sarafian et Hugo Boursier, « Éducation à la sexualité : un programme sous haute tension », politis.fr 29 janv. 2025, après avoir noté que « ces thématiques n’ont cessé d’être torpillées, sous l’effet de la panique morale [revueladeferlante.fr/glossaire] sur le genre et la sexualité qui rampait depuis [2013] », et cité les tribunes signées en décembre par 100 sénateurs LR (dont le groupe est présidé par celui de l’Ardèche Mathieu Darnaud), puis le ministre Bruno Retailleau ; plusieurs cas sont abordés in fine, parmi lesquels celui de Coralie*, proposant de faire lire en seconde En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis. « Alertée, la référente de Parents vigilants 74, Élodie Bourgey, écrit à l’inspection. Des extraits contiendraient “des scènes pornographiques, des références à l’inceste et des descriptions de partouze” (…). Trois jours plus tard, Reconquête Haute-Savoie publie un communiqué appelant à ce que “l’école [redevienne] un sanctuaire pour nos jeunes”. La professeure est convoquée par sa directrice [qui fait venir l’inspecteur régional, lequel l’invite à “réinterroger ses pratiques à la lumière de la neutralité du fonctionnaire qu’elle souhaite respecter”. Malgré un fort soutien de ses collègues, la professeure reste “scandalisée, non pas de la réaction d’un parent, dit-elle, mais du rôle de l’institution” face à ce recadrage »., elles ont pour la plupart tenté de faire suspendre puis annuler les décisions du ministère. Dans une ordonnance du 5 mars, signée par Christophe Chantepy, le Conseil d’État indiquait que « la 4ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d’inscrire la requête en annulation des requérants au rôle d’une formation de jugement avant la rentrée scolaire 2025-2026 »22CE Ord., 5 mars 2025, Juristes pour l’enfance et a., n° 501825 (appuyées par des centaines de signatures individuelles, la requête émane de sept associations au total ; outre les quatre citées précédemment, l’énumération au visa comprend les suivantes : Au cœur de l’humain, Enfance et compagnie, Famille et liberté)..

Réunie avec la 1ère chambre, elle l’a rejetée vendredi dernier : « Si les requérants font valoir que le programme édicté par l’arrêté attaqué ne respecterait pas [le principe de neutralité des services publics] et porterait atteinte à la liberté des parents d’élever leurs enfants dans un sens conforme à leurs convictions, au motif que son contenu excède les seuls aspects biologiques et juridiques de la sexualité, inclut les notions de consentement aux relations sexuelles et d’identité de genre, il ressort des pièces des dossiers que ces sujets y sont traités de manière neutre et objective, en tenant compte de l’état de la science et de l’état du droit, et en adaptant le contenu aux élèves concernés, au vu de leur âge notamment, et sans les inciter à adopter de comportement particulier en la matière »23CE, 27 juin 2025, Juristes pour l’enfance et a., n° 501820, cons. 20 ; dans une communication au Congrès 2013 de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Aurore Le Mat montrait comment des associations catholiques cherchent « à imposer leur formulation du problème en terme de “neutralité” : les termes de “discrimination”, d’”égalité”, ou de “santé” sont passés sous silence pour préférer le registre de la “liberté de conscience” » (24 p.), spéc. p. 9, après avoir cité la CNAFC et avant d’évoquer TA Paris, 23 nov. 2012, Confédération nationale des associations familiales catholiques ; si elle ne figure pas parmi les associations requérantes précitées, elle a publié plusieurs communiqués de presse (« Éducation affective et sexuelle : les AFC alertes ! », 13 juill. 2023 ; « Réaction des AFC suite à la publication du projet de programme d’éducation à la sexualité », 7 mars 2024 ; « Programme EVARS : lettre ouverte des AFC à la ministre de l’Éducation Nationale » Anne Genetet, publiée dans le JDD du 24 nov. ; « les AFC dénoncent un programme source de conflits potentiels entre les parents et les écoles », 31 janv. 2025 ; « les AFC demandent de compléter le programme par des mesures reposant sur le dialogue parents/enseignants ») : « L’information préalable des parents sur les contenus et les dates d’intervention, qui avait pourtant été réintroduite par rapport à la version de décembre, est à nouveau supprimée », déplorait l’avant-dernier, tandis que celui du 14 mai annonçait « une démarche juridique » (v. afc-france.org) ; dans l’arrêt du 27 juin, le Conseil d’État relève que les dispositions législatives et règlementaires prévoient que les « parents d’élèves sont membres de la communauté éducative », mais n’imposent pas une information « à l’avance sur les séances d’éducation à la sexualité. Au demeurant, la circulaire attaquée prévoit néanmoins que les écoles et établissements doivent informer, selon des modalités qu’il leur appartient de déterminer, les parents d’élèves “des objectifs d’apprentissage annuels de cette éducation”. En outre, il est toujours loisible aux parents d’élèves d’adresser, comme l’énonce l’article D. 111-4 du code de l’éducation, à l’école ou à l’établissement où leur enfant est scolarisé, soit une demande d’information, soit une demande d’entrevue, en particulier sur une situation propre à un enfant, dans le cadre du dialogue qui, en vertu de l’article L. 111-4 du code de l’éducation, est assuré dans chaque établissement entre les parents d’élèves et les enseignants et autres personnels » (cons. 15)..

Ce faisant, le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement d’arrêts rendus en 2000, sans toutefois reprendre la référence à la « laïcité de l’enseignement public »24Comparer ma thèse, 2017, pp. 596-567, spéc. la note n° 3850 (les conclusions de Jean-François de Montgolfier permettront peut-être d’expliquer cette suppression, de prime abord assez curieuse). L’année suivante, le Comité National d’Action Laïque affirmait « que l’éducation à la vie affective et sexuelle est un marqueur de la laïcité de l’école » (cnal.info 10 sept. 2018). ; celui du 27 juin s’ouvre en citant le « droit à l’éducation », mais à partir de dispositions législatives synthétisées comme suit : « aux fins notamment de contribuer au respect de l’égale dignité des êtres humains et à la lutte contre les discriminations ainsi que de prévenir les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, le législateur a prévu que le service public de l’éducation apporte aux élèves une information et une éducation à la sexualité, adaptée à leur âge, au moins trois fois par an, en complément du rôle des parents et des familles » (cons. 1 et 4).

En 2017, j’écrivais qu’au lieu de cadrer « essentiellement le débat contentieux à partir de la “liberté de conscience”25Dans son considérant 20, le Conseil d’État vise d’abord celle « des élèves », puis des « parents » ; cet enchaînement est révélateur de ce que la liberté de conscience reste mobilisé comme un droit à la titularité incertaine, alors que devrait être révolue la période durant laquelle les enfants « avaient des droits par l’intermédiaire de leurs parents, mais pas en propre » (Jacques Toubon (entretien avec, par Régis Guyon), « Connaître le droit, ses droits, est aussi une manière de mieux les faire appliquer », Diversité : Revue d’actualité et de réflexion pour l’action éducative 2017, n° 188, p. 7, spéc. p. 8). Dès la fin de l’école primaire, il arrive que des enseignant·e·s soient interpellé·e·s par des élèves, « point[ant] les paradoxes de l’État français » en matière d’« égalité des droits » (Gaël Pasquier, Construire l’égalité des sexes et des sexualités. Pratiques enseignantes à l’école primaire, PUR, 2019, pp. 109-110). Sans surestimer les potentialités du recours au(x) droit(s), ils peuvent constituer des ressources à même de conforter les interventions en classe. », ce droit « pourrait être davantage mis en avant »26V. mes pp. 1194-1195, spéc. la note n° 3506, renvoyant aux pages pertinentes du Rapport relatif à l’éducation à la sexualité publié l’année précédente par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE). ; dès le 7 décembre 1976, c’est d’ailleurs à propos d’un programme danois d’éducation à la sexualité qu’un caractère « fondamental » lui a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme, pour poser des limites au « droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques »27V. mes pp. 824 et s. pour cet arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen contre Danemark, en évoquant page suivante celui également rendu le 7 décembre 1976 dans l’affaire Handyside contre Royaume-Uni ; comparer Jean-Pierre Marguénaud, « La sexualité dans le droit européen des droits de l’Homme », in Alain Giami et Bruno Py (dir.), Droits de l’Homme et sexualité. Vers la notion de droits sexuels ?, éd. des archives contemporaines, 2019 (en ligne), p. 25, spéc. p. 27 (« En ces deux remarquables occasions, c’était cependant la liberté de la pensée qui était en jeu plutôt que la liberté sexuelle »), avec François Héran, « Lettre aux professeurs d’histoire-géographie. Ou comment réfléchir en toute liberté sur la liberté d’expression », laviedesidees.fr 30 oct. 2020, invitant à lire « avec profit, à condition de la compléter, la tribune récente [lemonde.fr le 26 (extrait)] de Christophe Bigot, spécialiste du droit des médias et avocat de groupes de presse. Il cite le fameux arrêt Handyside (…) [alors qu’il] concluait que les autorités britanniques n’avaient aucunement violé l’article 10 de la convention en ordonnant la saisie et la destruction d’un manuel d’éducation sexuelle pour enfants jugé contraire aux bonnes mœurs britanniques ! Il est donc paradoxal d’invoquer cet arrêt pour honorer la mémoire de Samuel Paty. S’il doit retenir l’attention des élèves, c’est sur un point précis : la liberté d’expression peut inclure l’expression d’idées choquantes ou blessantes, mais toujours dans les conditions admises par la loi » ; pour une décision de condamnation récente, CEDH, 13 févr. 2025, P. v. Poland, n° 56310/15, en anglais seulement ; violation de la liberté d’expression (art. 10) d’un « un enseignant d’anglais et de polonais diplômé (…) gay, écriva[n]t sous un pseudonyme un journal intime illustré sur un site Internet destiné aux hommes gays adultes, jusqu’à ce que, en juillet 2013, le directeur de son école lui demandât de cesser cette activité. L’affaire porte sur le licenciement de K.P. de son poste d’enseignant à la suite d’une décision de la Commission disciplinaire du corps enseignant où il était conclu qu’il avait porté atteinte à “la dignité du corps enseignant” » (defenseurdesdroits.fr). À propos de la loi française du 16 juillet 1949 encadrant la littérature pour la jeunesse, v. Baptiste Dericquebourg, « Interdit aux mineurs », Le Monde diplomatique janv. 2025, p. 27 (extrait) ; s’agissant de celle, plus générale et lituanienne de 2009, Joëlle Berthout, « Droits LGBTQIA+ : La Lituanie met fin à la censure auprès des mineurs », stophomophobie.com 20 déc. 2024 (décision de la Cour constitutionnelle du 18, avec une autre encore plus récemment ; « Lituanie : l’interdiction du mariage pour tous jugée inconstitutionnelle », la-croix.com avec AFP 17 avr. 2025)..

Dans son sixième et dernier rapport, la première rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation consacrait plusieurs paragraphes à la sexualité ; Katarina Tomaševski (1953-2006) opposait les personnes « qui exigent que soit dispensée aux enfants une éducation sexuelle considérée comme un droit et [celles] qui la refusent au nom du droit des parents », tout en remarquant l’utilisation du même « langage des droits »28Rapport annuel, E/CN.4/2004/45, 15 janv. 2004, §§ 35 et s., spéc. 39 ; Katarina Tomaševski fait l’objet du dernier de mes portraits sur ce site. Dans son Rapport sur le droit fondamental à l’éducation sexuelle, A/65/162, 23 juill. 2010 (24 p.), son successeur Vernor Muñoz Villalobos citait au § 39 la décision Interights du Comité européen des droits sociaux (CEDS, en 2009 ; v. en 2017 mes pp. 893 et s. : elle sanctionne des « stéréotypes » homophobes dans le « matériel pédagogique » en Croatie, en consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » à partir de la Charte sociale européenne) ; il écrivait au § 76 : « L’absence d’une éducation sexuelle planifiée, démocratique et pluraliste constitue de fait un modèle (par omission) d’éducation sexuelle aux conséquences particulièrement négatives pour la vie des individus, qui reproduit sans les remettre en cause les pratiques, les notions, les valeurs et les attitudes patriarcales, lesquelles sont à l’origine de multiples discriminations ». Auparavant, il notait que le « thème du handicap est fréquemment l’un des grands absents des programmes d’éducation sexuelle » (§ 62) ; v. à ce propos le point 3. de la circulaire du 4 février 2025 : « Lors de la conception et de l’animation des séances, une attention particulière est accordée aux élèves en situation de handicap, afin de les inclure dans le travail collectif et de prendre en considération leurs besoins spécifiques » (je souligne cette formule reprise de la page 4 du programme annexé à l’arrêté de la veille ; le terme « handicap » apparaît aussi pp. 19, 32 et 40)..

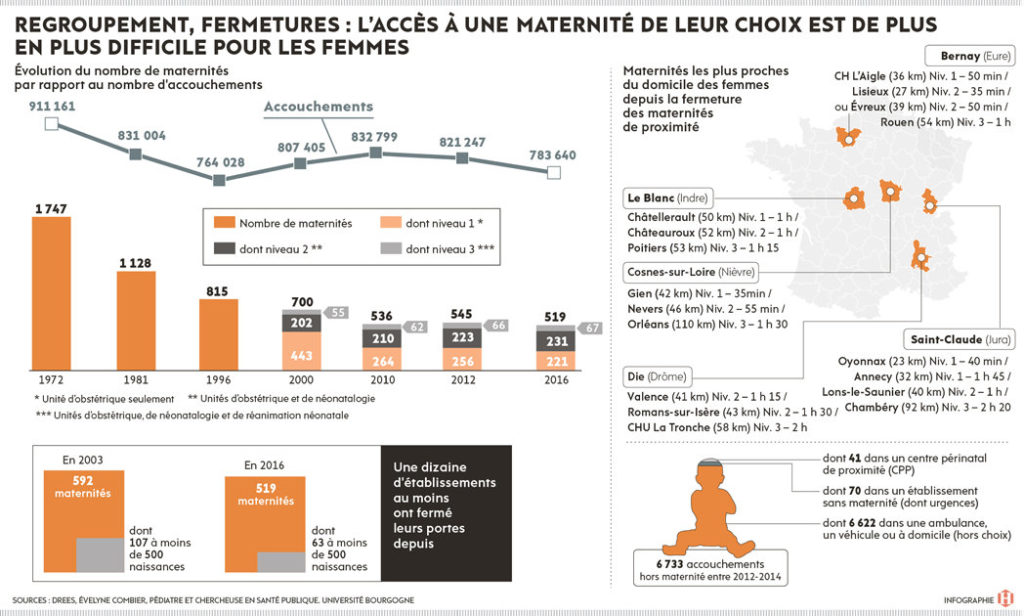

En l’espèce étaient invoqués plusieurs droits « des élèves » : dans les requêtes, telles que résumées dans l’arrêt, il était ainsi soutenu que « l’éducation à la sexualité aurait dû être progressive et personnalisée pour ne pas méconnaître le droit des enfants à l’éducation » ; il est répondu que le programme ÉVAR(S) « fait précisément l’objet d’adaptations classe par classe, que sa mise en œuvre est collégialement arrêtée au sein de chaque école ou établissement et qu’il est demandé aux intervenants, auxquels sont d’ailleurs proposées des formations dédiées29V. par ex. Lucie Beaugé, « Éducation affective et sexuelle : comment la mise en œuvre du programme va-t-elle être accompagnée ? », francetvinfo.fr le 6 févr. (Anne-Lyvia Tollinchi, « Éducation affective et sexuelle : les enseignants formés au nouveau programme, avant sa mise en place à la rentrée prochaine », francetvinfo.fr 27 mars) et, toutefois, Mathilde Doiezie, « Éducation à la sexualité : amputer les budgets, c’est priver les élèves », politis.fr 29 janv., extrait : « La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, a opéré fin 2024 des coupes sèches dans les subventions, amputant tout soutien au Planning familial, dont l’équilibre financier est déjà précaire » (Claire Ané et Claire Gatinois, « Christelle Morançais, la “Thatcher [ou Javier Milei]” des Pays de la Loire, qui agit en “cheffe d’entreprise” », Le Monde 8 févr. 2025, p. 11) ; Maud Dugrand, « Dans la Drôme, la santé des femmes sacrifiée », revueladeferlante.fr 30 avr. (extrait newsletter du 2 mai) : « La majorité des centres de santé sexuelle gérés jusqu’ici par le département de la Drôme sont situés en zone rurale, dans des communes isolées. Celui de Die, 4 800 habitants – ville dont la maternité est fermée depuis 2017 – est éloigné de presque 70 kilomètres de celui de Valence. À Saint-Jean-en Royans, les employées sillonnent les villages de montagne jusqu’au plateau du Vercors. (…) Les plus jeunes risquent de pâtir grandement de ces fermetures : en l’absence de médecins et d’infirmières scolaires, ce sont les conseillères conjugales et familiales des CSS qui assurent aujourd’hui les rares séances d’éducation affective et sexuelle au sein des collèges et des lycées. Le 14 avril, lors du vote du budget et devant l’inquiétude des élus d’opposition, la vice-présidente du département évacuait le sujet d’une phrase : “Les jeunes sont plus dégourdis que vous ne le pensez, ils ont des téléphones portables !” » ; v. aussi Planning familial 26, « ALERTE sur la santé sexuelle en Drôme », change.org : en fermant ces 7 CSS, « ce sont en effet des centaines d’heures d’animations en écoles, collèges, lycées ou Maisons Familiales et Rurales qui vont devoir être annulées »., de prendre en compte, lors des séances consacrées à cet enseignement, les particularités de chaque classe et la singularité de chaque élève »30Arrêt préc., cons. 11 et 18, avant d’ajouter que « s’il est allégué par les requérants que le programme ferait l’apologie de “l’idéologie du genre”, il ressort des pièces des dossiers qu’il se borne à faire référence, de manière neutre et objective, à l’identité de genre, notion qui figure dans la loi, en particulier à l’article 225-1 du code pénal qui réprime les discriminations opérées en fonction de l’identité de genre » ; après les réunions des 29 et 30 janvier, elle avait « fait son retour en troisième, et non en seconde comme dans la [troisième version (le 23)]. L’intersexualité sera abordée en quatrième, sans attendre le lycée. L’asexualité, qui avait été supprimée, est finalement mentionnée (…). La notion de transphobie, elle, n’apparaît pas dans le programme. Son intégration en troisième avait pourtant été approuvée à la majorité par les acteurs du CSE, selon Jérôme Fournier, secrétaire national du SE-Unsa. “Le bilan reste positif”, assure-t-il » (Lucie Beaugé, art. préc. du 6 févr.)..

Dans ces conditions, l’effort consistant à consacrer le « droit à l’éducation à la sexualité » n’apparaissait pas démesuré31Outre les références précitées, v. par ex. ce communiqué de presse, « L’éducation à la vie affective et sexuelle est un apprentissage fondamental ! », planning-familial.org 1er sept. 2020 ; avec les associations Sidaction et SOS homophobie, le Planning familial a lancé une action appelant à « mettre l’État devant ses responsabilités » (« Sous la bannière « Cas d’école – L’État ne fait pas ses devoirs » ; v. Lily Chavance, « Éducation sexuelle : l’État assigné en justice pour non application de la loi », politis.fr 2 mars 2023). ; à tout le moins, elle aurait pu être présentée plus explicitement comme une « réponse à de nombreux droits fondamentaux protégés par des textes internationaux », au premier rang desquels « le droit à l’éducation »32Adeline Toullier et Nathalie Gautier (dir.), Pour une véritable éducation à la sexualité. Les recommandations de la société civile aux pouvoirs publics, nov. 2023, 70 p. (spéc. p. 15)..

Le Conseil d’État restant réticent envers ces derniers, une autre option pourrait à l’avenir s’appuyer sur la notion interne de socle commun ; l’enjeu serait de s’assurer que « chaque élève », pour citer à nouveau l’arrêt, bénéficie bien de cette éducation33Et pas seulement, donc, une partie de ces élèves : « Dans Discipliner les banlieues ? L’éducation à l’égalité des sexes dévoyée (La Dispute, 2024), le sociologue Simon Massei montre que les interventions en matière d’éducation à l’égalité des sexes s’adressent prioritairement aux publics de quartiers défavorisés » (entretien avec Hugo Boursier, « Il y a une racialisation des politiques antisexistes en France », politis.fr 29 janv. 2025, extrait).. Selon le communiqué de presse qui l’accompagne, le programme « fixé » le 3 février est présenté en ce sens comme « applicable à compter de l’année scolaire 2025-2026 dans tous les établissements scolaires »34« Le programme scolaire d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité est conforme à la loi », conseil-etat.fr 27 juin 2025 (contra la page 3 de l’Annexe à l’arrêté du 3 février, citée supra).. Le 16 juin, après l’avoir salué, Claire Hédon écrivait qu’« elle restera attentive à sa mise en œuvre effective »35DDD, décision-cadre n° 2025-112 du 16 juin, relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres (63 p.), p. 38, n° 24 : elle « réitère sa recommandation de mettre en œuvre de façon effective, tout au long de la scolarité, les trois séances annuelles d’éducation à la vie affective et sexuelle inscrites dans la loi n° 2001-588 du 4 juillet » ; quelques lignes auparavant, en citant en note « par ex. le Rapport complémentaire du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies de décembre 2022 », elle écrit : « Depuis de nombreuses années, la Défenseure des droits rappelle que l’éducation à la sexualité constitue une mission essentielle de l’Éducation nationale pour combattre les violences sexuelles chez les mineurs, favoriser l’égalité des sexes, des sexualités et des identités de genre, ainsi que lutter contre les stéréotypes de genre et les discriminations »., avant d’ajouter, quelques pages plus loin, que « la Défenseure des droits recommande aux établissements privés sous contrat et hors contrat (…) [qu’ils] s’appuient sur la circulaire du 29 septembre 2021 [portant lignes directrices à l’attention de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, intitulée “Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire”]36V. le rejet des recours formés contre cette « circulaire du 29 septembre 2021 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports », CE, 28 sept. 2022, M. A., n° 458403, cons. 4 : « En préconisant ainsi l’utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements, la circulaire attaquée, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, n’a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 6 fructidor an II » ; CE, 29 déc. 2023, SOS. Éducation et Juristes pour l’enfance, n° 463697, cons. 5 ; concl. Raphaël Chambon (12 p.) ; LIJMEN mars 2024, n° 229 : se trouve également signalé le rejet, la veille, d’une demande d’abrogation « des références, faites sur le site d’information et d’accompagnement des professionnels de l’éducation dénommé Eduscol, à plusieurs sites internet traitant de l’éducation des jeunes à la sexualité, tel un site créé par Santé publique France et dénommé “onsexprime.fr” » ; requête jugée « manifestement irrecevable » (CE, 28 déc. 2023, Association France Audace, n° 447946, cons. 2 et 3). « Dans une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d’État avait au contraire estimé que “contient des dispositions impératives à caractère général, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”, une lettre du ministre chargé de l’éducation nationale invitant les recteurs à “relayer avec la plus grande énergie au début de l’année” la campagne de communication [relative à la ”ligne azur” ; parce que ce site internet avait initialement omis de rappeler le caractère illégal de certaines pratiques, la décision ministérielle avait été annulée] » (Confédération nationale des associations familiales catholiques, n° 369965, cons. 5 et 8). Rapporteur public fin 2023, Raphaël Chambon écrit dans les conclusions disponibles précitées : « Le ministre indique que dans le cas le plus fréquent, quand l’état civil n’a pas été modifié, seulement si la demande est faite avec l’accord des deux parents de l’élève mineur détenteurs de l’autorité parentale, il s’agit à ce que le prénom choisi soit utilisé par l’ensemble des membres de la communauté éducative (…). La circulaire souligne qu’en revanche la prise en compte du contrôle continu pour les épreuves de certains diplômes nationaux implique que seul le prénom inscrit à l’état civil soit pris en compte dans les systèmes d’information organisant le suivi de notation des élèves » ; « en recommandant de respecter la demande de transition sociale de l’élève appuyé par ses parents, le ministre se borne à veiller à sa meilleure inclusion, sans promouvoir une quelconque idéologie » (pp. 6 et 8-9 ; souligné dans les conclusions). Concernant la « proposition de loi déposée par les sénateur-rices LR et relayée par le RN à l’Assemblée nationale », visant notamment à revenir sur cette circulaire, Mérôme Jardin, « Pour une défense massive des droits des personnes trans », blogs.mediapart.fr 17 avr. 2024 ; saluant « un pas en avant » à la rentrée 2021, tout en s’inquiétant du risque « de les positionner en situation de grande souffrance en cas de désaccord des parents », v. le tract intitulé « Mois de juin, Mois des fiertés », sudeducation.org 6 juin 2025 ; le 16, Claire Hédon a rendu la décision-cadre préc., v. spéc. pp. 36 et s. : se référant à deux règlements amiables, antérieur (RA-2021-012 du 15 mars) et postérieur (RA-2024-001 du 9 janv.) à la circulaire, la Défenseure des droits invite à sa « pleine mise en œuvre » et, dans cette hypothèse de désaccord, à ce que « les établissements scolaires [instaurent] un dialogue avec les parents qui refusent le respect de l’identité de genre de leur enfant » (Recommandation n° 25, p. 39). »37Recommandation n° 28 de cette décision-cadre préc. (16 juin 2025, p. 43)..

Créé par la loi Fillon n° 2005-380 du 23 avril, l’article L. 122-1-1 du Code de l’éducation énumérait initialement ces cinq séries de « connaissances et compétences », la troisième étant « une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté » ; depuis la loi Peillon n° 2013-595 du 10 juillet, ces « éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Selon celui n° 2015-372 du 31 mars en vigueur, l’article D. 122-1 reformule ces « cinq domaines de formation » en prévoyant en son point 3° celle « de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles » ; si le cinquième – relatif aux « représentations du monde et l’activité humaine » – peut par sa généralité concerner aussi l’éducation à la sexualité38Laquelle n’apparaît pas expressément dans l’Annexe, y compris dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 2019 (un mois après le décret n° 2019-824)., elle se rattache plus directement au « domaine 3 du socle »39Pierre Merle (entretien avec, par Mathilde Goanec), « Le système restera incontrôlable tant qu’il sera si facile d’ouvrir un établissement hors contrat », Mediapart 27 juin 2025 : la journaliste rappelle qu’ayant « épluché 150 rapports d’inspection », il en a tiré une publication dans La Pensée avr.-juin 2025, n° 422 (sommaire, avec ses deux articles « Une typologie des établissements privés hors contrat » et « Les idéologies pédagogiques des établissements privés hors contrat »). Précisant qu’ils « s’étalent de 2018 à 2022 environ », sachant qu’il a « reçu très peu d’inspections concernant des écoles hors contrat juives ou musulmanes », le sociologue remarque : « Dans quelques années, on devrait arriver à 1 élève sur 20 scolarisés dans le privé qui le sera dans le hors-contrat. Ce n’est donc plus un phénomène à la marge. (…) Deux catégories d’établissements se distinguent nettement, avec des manquements élevés : les écoles traditionalistes et les écoles Steiner » ; concernant « la formation de la personne et du citoyen (c’est-à-dire l’égalité filles-garçons, l’éducation morale et civique, la laïcité, la non-discrimination, l’expression personnelle, l’éducation à la vie sexuelle et affective, etc.), [les premiers] sont parfois fondamentalement opposés, de fait, à ces principes, à des degrés très divers »..

Pour le CSP, elle fait en tout cas partie de ce socle commun40Conseil supérieur des programmes, Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, avr. 2025 (69 p., spéc. p. 37 : « Au collège et au lycée, la notion de sexualité est progressivement introduite, élaborée et questionnée », en lien avec « la protection de leur santé et de leurs droits. S’agissant des relations avec les autres, il s’agit alors de permettre aux élèves de réfléchir aux différentes dimensions de la vie affective, ainsi qu’aux conditions requises pour un respect réciproque des personnes et de leur liberté »., lequel sert à définir le « droit de l’enfant » ; si son « instruction obligatoire [de 3 à 16 ans] est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », elle « peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille », là aussi sous le contrôle de l’« autorité de l’État compétente en matière d’éducation » (art. L. 131-1-1, 131-2 et 131-1041V. au sein de la « Première partie » du Code, en son « Livre Ier, titre III », le mal nommé « Chapitre 1er : L’obligation scolaire » (art. L. 131-1 à 131-13) ; v. aussi les art. L. 442-1 à 442-3, relatifs aux « Contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés » : concernant ceux « qui ne [lui] sont pas liés » contractuellement, l’article L. 442-2 prévoit « le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 » (cette référence fait l’objet du titre Ier, alors que le troisième persiste à viser le « droit de l’enfant à l’instruction » ; sur cet aspect terminologique, v. évent. ma thèse préc., 2017, pp. 28-29)..)

Malgré ces regrets et incertitudes, qui ne manqueront pas de faire l’objet de développements dans les années à venir, l’arrêt du Conseil d’État apparaît par contraste assez bienvenu ; en effet, il a été rendu le même jour qu’un autre, de la Cour suprême américaine : elle statuait sur des recours par lesquels « des parents d’élèves d’écoles publiques du Maryland, près de Washington, ont contesté l’introduction en 2022 dans le cursus des écoles maternelles et primaires de livres pour enfants visant à combattre les préjugés sur l’homosexualité ou l’identité de genre » ; « de confession musulmane ou chrétienne », ces parents invoquaient « la liberté religieuse, garantie par le premier amendement de la Constitution américaine ». Avec une majorité de voix « des six juges conservateurs contre celles des trois magistrats progressistes, la plus haute juridiction des États-Unis » leur a donné raison42« La Cour suprême américaine donne raison à des parents refusant d’exposer leurs enfants à des livres LGBTQIA+ à l’école », lemonde.fr avec AFP 27 juin 2025, citant « au nom de la majorité le juge conservateur Samuel Alito », puis l’opinion dissidente de « la juge progressiste Sonia Sotomayor ».. Ce vendredi 27 juin, elle rendait une autre décision préoccupante qui, pour la juriste américaniste Anne Deysine, « marque l’avènement d’une société sans droit »43V. respectivement l’éditorial publié en ligne le lendemain, « Donald Trump conforté face aux juges fédéraux par la Cour suprême : une présidence américaine sans contrepoids » (lemonde.fr le 28), et Anne Deysine (entretien avec, par Pascal Riché), « La décision de la Cour suprême marque l’avènement d’une société sans droit », lemonde.fr 30 juin (extrait)..

Deux jours plus tard, « alors que les célébrations de la Pride touchaient à leur fin », deux adolescentes étaient blessées lors d’une « fusillade survenue au Stonewall Inn »44Éric Adams sur X le 29, cité in « Marche des fiertés à New York : une fusillade fait deux blessées près d’un bar emblématique », ouest-france.fr le 30 ; v. Stonewall, aux origines de la Gay Pride, réalisé par Mathilde Fassin (avec recension de Mouna El Mokhtari, « Stonewall, 1969, berceau de la lutte pour les droits LGBT », Le Monde 29 juin 2020, p. 23 ; plus largement, Audrey Haensler, « L’historiographie au prisme de la série. When We Rise : histoire intime, histoire politique, histoire en mouvement », TV/Series 2023, n° 22). ; dans une perspective inclusive, les raisons d’espérer et de s’inquiéter s’entremêlent aussi en Europe45Entre autres actualités, Timothé Fillon, « L’extrême droite en Hongrie, un cas d’école ? », ligue-enseignement.be 9 avr. 2025 ; Maxime Dhuin, « Marche des fiertés : à Paris et à Budapest, pressions et interdictions n’ont pas empêché d’attirer les foules », huffingtonpost.fr avec AFP 28 juin ; Joëlle Berthout, « Istanbul : la Pride violemment réprimée, plus de 50 interpellations », stophomophobie.com le 29 juin ; « Thérapies de conversion : contrairement à ce qu’il affirme, Bruno Retailleau n’a pas voté pour leur interdiction », bfmtv.com 30 juin ; Camille Bordenet et Dounia Dimou, « L’essor des Marches des fiertés partout en France », Le Monde 1er juill., p. 11 (avec, à partir d’enquêtes drômoises sur ces « Prides rurales », un entretien du sociologue Colin Giraud, « La manière de se vivre LGBTQIA+ est très diversifiée socialement »). Le présent billet actualise celui du 24 avril 2018 : j’espérais le transformer en une véritable communication (« Éducation et sexualités : approche par les droits d’une question laïque », gsrl-cnrs.fr 10 sept. 2021), mais j’avais dû renoncer, pour des raisons de santé (à propos des actes de ce colloque – dirigé par Anne-Cécile Bégot et Philippe Portier, Éduquer à la sexualité. Religions, laïcités, sexualités, sept. 2024, v. Claire Berest, cafepedagogique.net 10 janv. 2025 ; en lien avec le billet préc., et la note 1 de celui du 31 mars –, v. Maxime Macé et Pierre Plottu, « Au lycée de la Légion d’honneur, on tolère les saluts nazis », liberation.fr 20 nov. 2024 ; Chanaël Chemin, « La députée RN Caroline Parmentier, épinglée pour des propos racistes et pétainistes, rendait aussi hommage à un nazi », laprovence.com 26 juin 2025 (à savoir le “belge Léon Degrelle, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Waffen-SS”, selon un article de Fabrice Arfi et Antton Rouget pour Mediapart le 25 ; citant le même média, la journaliste rappelle que « la députée RN de la 9e circonscription du Pas-de-Calais a publié “pendant trente ans, au moins jusqu’en 2018, des écrits racistes, antisémites et homophobes dans le journal pétainiste Présent ou sur Facebook“. (…) L’amie intime de Marine Le Pen [y] affichait également son mépris pour des “supporters babouins” et le “communautarisme gay” ») ; à propos de son nom, assez répandu ; v. ma note 2 le 11 février. Concernant le directeur cité supra, v. Yannick Damont, « Contestation de crime contre l’humanité : la plainte de SOS Racisme contre Christian Espeso classée sans suite », francebleu.fr 5 mai 2025, l’association envisageant de se constituer partie civile. Et pour finir sur une note optimiste, l’indice longitudinal de tolérance (ILT) remonte (v. Louise Couvelaire, « La tolérance des Français “résiste aux discours de haine” », Le Monde 19 juin 2025, p. 13 (extrait), à propos de « l’étude annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l’homme [CNCDH], publiée mercredi 18 »)..

Notes

| ↑1 | « L’État met fin aux contrats du groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon », lemonde.fr avec AFP 10 janv. 2025 (citant un communiqué des services de Fabienne Buccio). |

| ↑2 | TA Lyon Ord., 12 mars 2025, Association Al Kindi et a., n° 2502062, cons. 1 et 9 (au visa la requête au fond n° 2502061, enregistrée le 17 févr.). |

| ↑3 | Je souligne et précise qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions sexospécifiques sont un vrai sujet : ce terme renvoie à quelques résultats dans ma thèse (2017), le dernier – en note de bas de page 1212 – constituant une invitation à l’exploration à partir du droit scolaire turc ; pour celui français, v. récemment Julie Arroyo et Stéphanie Hennette-Vauchez (avec la collaboration de Henri Sergent), « Dispositions de règlements intérieurs d’établissements scolaires relatives aux tenues vestimentaires », Intersections – revue semestrielle Genre & Droit 2024, n° 1, publié le 7 juin ; « Tenue correcte exigée. Normes de genre et restrictions à la liberté religieuse dans les règlements intérieurs des établissements scolaires », Intersections 2024, n° 2, publié le 16 déc., §§ 23, 41 et 63 pour celui d’alors du groupe scolaire « Al Kindi » (au § 40, les autrices citent une intéressante décision n° 2022-182 du 23 janvier 2023 « relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier (…) sa coupe de cheveux de type “afro”, pour poursuivre sa scolarité » ; page 11, « la Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant »). |

| ↑4 | Ordonnance préc., cons. 5 à 8 (9). |

| ↑5 | TA Lille Ord., 12 févr. 2024, n° 2400201, 2400227 et 2400260 et 22 juill. 2024, n° 2406263, cons. 16, « alors même que (…) les requérants font état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la mesure de résiliation litigieuse ou du bien fondé de certains de ses motifs ». |

| ↑6 | TA Lille, 23 avr. 2025, Association Averroès et a., n° 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, cons. 36, 18 et 16 ; et de citer en sens contraire les « rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023 ». |

| ↑7 | Mathilde Goanec, David Perrotin et Antton Rouget, « Les conclusions du rapport d’inspection sur Stanislas ont été falsifiées pour protéger l’établissement », Mediapart 29 avr. 2025 : « Dans un courrier (…), l’un·e de ces inspecteurs et inspectrices explique avoir ainsi découvert un projet de lettre de mission “expurgé d’un paragraphe conclusif lourd de sens et de conséquences, dédouanant le collège Stanislas”, ce qu’ils n’auraient “jamais validé car il règne bien à Stanislas un climat homophobe, sexiste et autoritaire” ». Les journalistes notent que « les nombreux témoignages recueillis par les inspecteurs et inspectrices dénonçant l’homophobie, le sexisme ou le racisme au sein de l’établissement ont été expurgés du rapport et ne sont visibles qu’en annexes » (et d’en citer in fine des extraits) ; Sylvie Lecherbonnier, Violaine Morin et Éléa Pommiers, « Collège Stanislas : la conclusion du rapport de nouveau contestée », Le Monde 6 mai 2025 (extrait), p. 13 : « une deuxième inspectrice, elle aussi à la retraite, a également fait parvenir une lettre aux députés, vendredi 2 (…). Les deux témoignages envoyés à la commission affirment qu’une modification avait été demandée concernant le passage sur l’éducation à la sexualité, jugé trop “adouci” ; modification qui n’a pas été faite car la lettre était “déjà envoyée au ministre”. Les deux anciennes collègues assurent, surtout, que la version qui leur a été montrée ne comportait pas le paragraphe conclusif qui figure dans la lettre finale, envoyée par la cheffe de l’inspection au ministre ainsi qu’au diocèse de Paris, et affirmant qu’”au terme de la mission, l’équipe ne confirme pas les faits d’homophobie, de sexisme et d’autoritarisme mis en avant par les articles de presse à partir de témoignages anciens, sauf éventuellement à remontrer à une époque antérieure à celle de l’actuelle direction (…). En revanche, la mission a relevé que la culture de l’établissement, « l’esprit Stan », peut favoriser de telles dérives”. Comme sa consœur, la deuxième témoin assure que, si elle en avait eu connaissance, elle aurait “catégoriquement refusé d’endosser” cette conclusion ». Publiant ce billet avec un léger retard, au matin du 3 juillet, j’ajoute ce communiqué intitulé « Suivi du contrôle de l’établissement Stanislas : dix recommandations de l’inspection générale ont fait l’objet d’une mise en conformité, une d’une mise en demeure » (education.gouv.fr) ; « par un courrier en date du 23 juin 2025, [cette dernière concerne l’heure de « culture chrétienne » et est] de prendre les mesures nécessaires, d’ici la rentrée scolaire, pour s’assurer de l’accord explicite des parents (…). Par ailleurs, l’autorité académique a averti l’établissement qu’elle aurait une vigilance particulière s’agissant du déploiement effectif, à partir de la prochaine rentrée scolaire, du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, au regard notamment de ses enjeux pour la promotion d’une culture de l’égalité entre les filles et les garçons, la lutte contre toutes les formes de discriminations ou de préjugés, ainsi que la prévention des violences, notamment sexistes et sexuelles » ; « Stanislas : la mise en demeure de l’établissement privé catholique jugé[e] “pas à la hauteur” par les rapporteurs de la commission d’enquête [née de l’affaire Bétharram] », humanite.fr 2 juill. 2025 : « dans un courrier adressé au préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, les députés Paul Vannier (LFI) et Violette Spillebout (Renaissance) (…) ont en conséquence demandé au préfet “d’examiner l’opportunité de résilier le contrat d’association entre l’État et l’établissement Stanislas” ». |

| ↑8 | Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6, avant d’évoquer plus loin le secrétariat général de l’enseignement catholique, pp. 8-9 ; abondant dans son sens, Pierre Merle remarquait que « les usages finissent par l’emporter sur les textes législatifs. Le Sgec a d’abord existé sous la forme du Secrétariat général de l’enseignement libre (…). Quand les lois Guermeur et Censi ont été débattues, le Sgec s’est toujours imposé comme interlocuteur, sans doute parce qu’il est commode pour le ministère de n’en avoir qu’un. En effet, pour appliquer la loi Debré, il faudrait que les rectorats discutent avec chaque établissement, ce qui demanderait de mobiliser un personnel nombreux. (…) Selon une expression, le Sgec et son représentant sont devenus, de fait, “un ministère de l’éducation bis“, le ministère de l’enseignement catholique » : v. mon billet du 30 avr., spéc. la note 5 in fine pour la sanction prononcée le 9 septembre 2024 à l’encontre de Christian Espeso par la rectrice de l’académie de Bordeaux, suspendue le 28 novembre par une juge des référés du TA de Pau (selon un décret du 12 mars, Anne Bisagni-Faure officie désormais à Lyon ; elle a succédé à Olivier Dugrip : v. leprogres.fr le 13). Pour un autre exemple d’individualisation, Guillaume Grasset, « Compiègne. “Épuisé” par les accusations d’homophobie, le directeur de Jean-Paul II prend sa retraite », oisehebdo.fr 23 juin 2023 : était en cause les justifications d’Étienne Ancelin pour censurer deux films, un biopic sur Simone Veil et « une histoire d’amour entre deux lesbiennes dans la société corsetée du Kenya », Rafiki ; selon le dossier pédagogique d’André Gardies, « la pudeur, la retenue, la tendresse avec laquelle Wanuri Kahiu filme les scènes amoureuses est à mille lieux de la crudité de La Vie d’Adèle, par exemple » (12 p., spéc. p. 11). |

| ↑9 | Réagissant à la mise en cause des groupes scolaires Averroès et Al Kindi, Aude Lorriaux remarquait : « dans tous les CDI des établissements catholiques, et même dans toutes les bibliothèques de France, un livre bien connu comporte des passages incitant à la violence et homophobes : la Bible, dont certains textes légitiment la peine de mort pour les couples homosexuels ou la soumission des femmes, sans que ces établissements ne soient incriminés pour abriter l’ouvrage » (« Les lycées et collèges privés musulmans sont-ils discriminés par l’État, par rapport aux écoles juives et catholiques ? », 20minutes.fr 23 avr. 2025). V. par ex. l’article intitulé « Sexes, homosexualité, métissage et pureté : ce que dit la bible », visé par une plainte il y a près de cinq ans (stophomophobie.com 30 juill. 2020 ; art. repris le 15 janvier sur le site parolesdedieu.fr et toujours en ligne) ; « à l’aune des principes laïques posés par la loi du 29 juillet 1881 », la directrice de publication Florence Besset a été condamnée pour « appel à la violence envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle » car, dans cet article initialement publié en 2016, Antonin Campana « vient expliciter le sens [d’une] citation biblique, reprenant la portée de haine et de violence qu’elle contient, sans livrer une autre explication au texte qui aurait permis d’en faire une autre lecture que celle de l’appel textuel au meurtre des homosexuels qu’elle contient » (Tribunal correctionnel de Paris, d’après le communiqué publié le jour de ce jugement par Apolline Jude, assomousse.org 6 juin 2024). |

| ↑10 | Il semble qu’il soit question de la sixième des douze nouvelles réunies en 1999 par Anna Gavalda (« Catgut : résumé, personnages et analyse », lesresumes.com 2023). |

| ↑11 | Concernant cette BD Murena (Dargaud), de Jean Dufaux et Philippe Delaby – jusqu’au décès de ce dernier en 2013 –, v. Bruce Lit, « Arôme Antique », brucetringale.com 31 janv. 2016 (elle est aussi citée par Laurent Hugot, « Les violences faites aux femmes romaines dans la bande dessinée historique », in Frédéric Chauvaud, Lydie Bodiou, Jean-Philippe Martin et Héloïse Morel (dir.), À coups de cases et de bulles…, PUR, 2023, p. 135). |

| ↑12 | TA Pau, 20 juin 2025, n° 2402889 (version anonymisée concernant le requérant, comme l’était la dépêche relative aux conclusions s’agissant d’Estelle Portès, « Suspension d’un chef d’établissement catholique à Pau : le rapporteur public recommande d’annuler la sanction », lemonde.fr avec AFP 21 mai), cons. 15 et 14 : « En ce qui concerne l’atteinte à la liberté pédagogique », le tribunal ne la reconnaît pas, « alors même qu’il aurait été demandé à une enseignante de transmettre des supports d’une mise en scène de la pièce Roméo et Juliette expurgée des “scènes de fellation et de partouze”, qui avait choqué certains parents d’élèves » ; comparer Christian Espeso (entretien avec, par Stéphanie Combe), « C’est un faux procès que l’on me fait ! », lavie.fr 16 sept. 2024 : « une professeure de français a montré une vidéo à des élèves de seconde d’une représentation de Roméo et Juliette avec des acteurs mimant des fellations, des levrettes. Des élèves, mal à l’aise avec ces scènes à caractère pornographique, sont venus m’alerter. J’ai eu une discussion avec l’enseignante à ce sujet. Et j’ai aussi fait retirer une bande dessinée qui était en libre accès au CDI, contenant des scènes d’inceste pouvant être choquantes pour des élèves de sixième. Je crois que j’ai simplement fait ce que j’avais à faire. J’ai apporté des photocopies des scènes en question au rectorat ». Pour le TA, qui vise à chaque fois leurs parents et emploie ici le conditionnel et des guillemets, « la matérialité des manquements retenus relatifs à l’atteinte à la liberté pédagogique des enseignants et au non-respect, même partiel, des programmes ne peut être regardée comme établie » (cons. 17 ; il en va de même, selon les cons. 18 à 20, « concernant la gestion des ressources humaines et les pratiques managériales » du directeur). Auparavant, les juges administratifs considèrent d’une part que les éléments avancés par le rectorat « ne suffisent pas à établir qu’une confusion serait entretenue dans l’établissement sur l’instruction religieuse et qu’il ne serait ainsi pas tenu compte de la liberté de conscience des élèves » (cons. 9-10) ; « la décision attaquée se fonde, d’autre part, sur l’organisation d’évènements religieux sur le temps scolaire, notamment la “marche Pau-Lourdes” » ; « dès lors qu’il n’est pas justifié que les enseignants rattrapent systématiquement les heures concernées par cette marche organisée chaque année depuis 13 ans, d’abord lors d’un jour férié et plus récemment lors d’une journée d’enseignement, la matérialité de ce manquement doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la marche du 7 mai 2024 ait finalement été annulée par le directeur de l’établissement après la visite d’inspection, ce manquement aux obligations découlant du contrat d’association est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ». « Toutefois, ce seul manquement, qui présente un caractère isolé, n’est pas constitutif d’une faute grave » (cons. 11, 12 et 21). |

| ↑13 | Juliette Mely, « “On savait bien que tout ça était faux”, applaudissent les parents d’élèves suite au maintien de Christian Espeso à Pau », francebleu.fr 22 juin 2025 (citant Benjamin Lacroix, porte-parole de l’association de soutien à l’Immaculée Conception Beau-Frêne). |

| ↑14 | Sarah Boucault, « Les enfants auteurs de violences sexuelles, angle mort des politiques publiques », newsletter La Déferlante 27 juin 2025, citant notamment l’« une des organisatrices », Anne-Hélène Moncany, « psychiatre, présidente de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles [FFCRIAVS] » : « on a du mal à imaginer que l’enfant puisse commettre des violences sexuelles ». V. déjà l’entretien qu’elle avait accordé à la journaliste le 20 décembre 2024 (« Après Mazan : “Il faut mettre le paquet sur l’éducation affective et sexuelle des enfants” » : « et sur les compétences psychosociales ») ; en juin, cette dernière renvoie à l’entrée « Évars » du glossaire de la revue, en précisant que ce programme « devrait être mis en place à la rentrée 2025 dans tous les établissements scolaires publics » (sur cette restriction de son champ d’application, v. infra). V. aussi Sylvie Lecherbonnier, « Les violences sexuelles entre écoliers », Le Monde 28 mai 2025, p. 28, recensant Aude Lorriaux, Tableau noir. Violences sexuelles entre enfants. Le phénomène massif que l’école ne veut pas voir (Stock, en commençant par cette citation de l’autrice : « L’Église a fait un gros travail sur les violences sexuelles. L’École peut et doit le faire »). |

| ↑15 | Ce qui montre « bien que tous les tabous ne sont pas levés. Mais en sens inverse, il ne faut pas négliger les évolutions », ainsi que le remarquait Yves Verneuil (entretien avec Lilia Ben Hamouda, cafepedagogique.net 23 mai 2024) : présentant son livre Une question « chaude ». Histoire de l’éducation sexuelle à l’école (France, XXe-XXIe siècle), Peter Lang, 2023, ce professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2 se réfère à « une première circulaire relative à l’éducation sexuelle – (…) découverte au cours de [s]es recherches », signée par Jean Zay avec son collègue à la Santé Marc Rucart en 1937. « Cette circulaire a dû être rapportée quelques semaines après sa publication du fait de la vive opposition de la Fédération nationale des parents d’élèves des lycées et collèges » ; « Aujourd’hui, toutes les grandes fédérations de parents d’élève sont favorables à l’éducation à la sexualité et acceptent son caractère obligatoire ». |

| ↑16 | Sylvie Lecherbonnier, « Le long chemin du programme d’éducation à la sexualité », Le Monde 8 févr. 2025, p. 15 (extrait de la version en ligne, dont le titre souligne la recherche d’équilibre) ; avant de rappeler qu’il a suscité, « mercredi 29 et jeudi 30 janvier [au Conseil supérieur de l’éducation (CSE)], près de dix heures de débats et l’examen d’une centaine d’amendements », la journaliste renvoyait au livre du professeur cité à la note précédente, « qui s’interroge sur l’influence des États-Unis en la matière ». |

| ↑17 | Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Un programme ambitieux : éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité, févr. 2025, 47 p., spéc. p. 3 ; Annexe à l’arrêté signé – pour la ministre d’État – par la DGESCO Caroline Pascal le 3, BO du 6, n° 6 (dans lequel figure aussi la circulaire citée ci-après). « Dans le second degré (collège et lycée), l’éducation à la sexualité (…) propose un parcours progressif visant l’épanouissement personnel et relationnel, tout en cultivant une réflexion sur les dimensions affectives, sociales et culturelles de la sexualité » ; « L’information des élèves comporte une approche positive de la sexualité de même que la prévention des risques » (pp. 4 et 8 ; v. Léa Iribarnegaray, « L’ambivalence des jeunes sur le préservatif », Le Monde 20 nov. 2024, p. 21, à partir des Premiers résultats de l’enquête CSF-2023 [Contexte des Sexualités en France] Inserm-ANRS-MIE le 13 (42 p.), spéc. pp. 28 et s.). |

| ↑18 | « Mise en œuvre de l’éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et de l’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) », 4 févr. 2025 : « La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 et celle du 30 septembre 2022 » (education.gouv.fr : cette dernière se borne à renvoyer au « cadre fixé par la [première] » – à laquelle je renvoyais au détour de la note 43 de ma dissertation du 30 avr. 2020, en faisant déjà cette observation). |

| ↑19 | « “Changement de position” salué. Éducation à la sexualité : l’enseignement catholique “combat” les associations opposées au nouveau programme », liberation.fr avec AFP 2 avr. 2025 ; revenant sur cette audition de son secrétaire général (SGEC) Philippe Delorme, Paul Vannier remarque : « il faudra maintenant vérifier [que les engagements alors pris sont] suivis d’effet » (« Épisode 3 », 15 juin, à la 20ème min.). Sa co-rapportrice Violette Spillebout a, plus récemment encore, salué ces mesures annoncées (France Inter 2 juill., dans les dernières minutes de leur présentation du rapport de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires (assemblee-nationale.fr). |