[Billet mis en ligne le 19 mai (v. la note 1 ; précision doublée ici le 13 févr. 2026)]

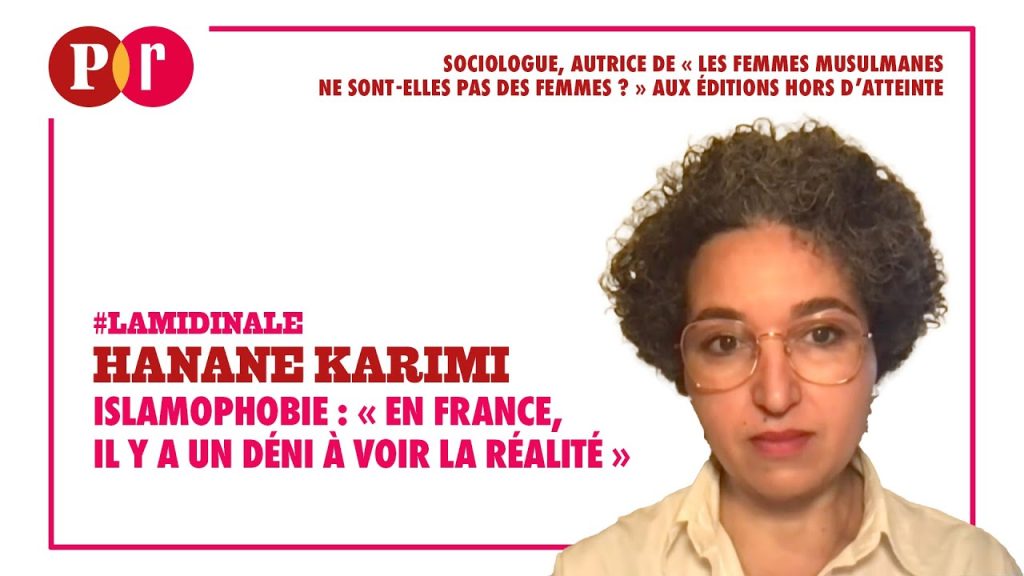

Parmi les journées internationales de mars1« Liste des journées et semaines internationales », un.org (lien consulté le 23 mars 2025, puis le 17 mai, deux jours avant de rendre public ce billet – avec beaucoup de retard) : à propos de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (le 21, depuis 1966), v. mon texte « In memoriam Linda Brown, écolière particulière (20 févr. 1942-25 mars 2018) » et mon billet sur les droits des jeunes majeur·es, l’année suivante, en conclusion (cinquième illustration, en citant au passage, sur la base de l’article 8 de la Convention, CEDH, 16 janv. 2025, A.C. c. France, n° 15457/20, §§ 124, 143 et 184 et, le 6 mars, F.B. c. Belgique, n° 47836/21, §§ 22 et 95 ; sur les mots « race », « racial », « ethnique » ou « ethnoracial », v. le dossier cité le 29 février 2020, notes 18 et 58) ; récemment, DDD, « Racisme, antisémitisme et xénophobie : contribution du Défenseur des droits au rapport 2024 de la CNCDH », 21 mars 2025 (citée infra) ; suite à « la huitième édition de la Marche des solidarités » (le lendemain), Sandrine Cassini et Louise Couvelaire, « Des dizaines de milliers de personnes défilent contre le racisme, malgré les polémiques », lemonde.fr les 22-23 (extrait). Sur la condamnation d’Éric Zemmour « pour injure raciale », liberation.fr (avec AFP) le 26 (rappelant in fine celle « pour incitation à la haine raciale », en novembre à Montpellier, de Florence Médina, ex-candidate Reconquête) ; toujours à propos de « l’affaire [de] Crépol », v. les plaintes déposées par le MRAP et la LICRA contre « la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, à la suite de ses propos tenus sur les antennes de Cnews et Europe 1 le 29 janvier dernier » (ledauphine.com le 6 et le 12 ; ils se terminaient sur un prétendu « lien avec l’Islam ») et les menaces de mort suite à la parution du livre-enquête Une nuit en France. Anatomie du fait divers qui a déchiré le pays (Grasset, selon un communiqué de cet éditeur cité par Manon Aublanc leparisien.fr le 21) – « après une nouvelle campagne mensongère des médias Bolloré » (titre de l’article de David Perrotin, Mediapart le 25 ; v. aussi cet extrait d’entretien, lamontagne.fr le 27 et enfin le communiqué des parents de Thomas Perotto, francebleu.fr le 28)., celles relatives aux droits des femmes (le 8)5Dont l’« officialisation » onusienne remonte à 1977, à partir de références occidentales, ainsi que le rappelle Nesrine Slaoui (« 8 mars : une journée des droits pour toutes, partout », politis.fr 4 mars 2025 ; v. aussi ce billet d’Alexandre Guilhem, blogs.mediapart.fr le 8) ; c’était deux ans avant l’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, CEDAW en anglais), à propos de laquelle v. ma thèse, 2017, pp. 785 et s. et à la lutte contre l’islamophobie (le 15)6Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 15 mars 2022 (A/RES/76/254, suivie selon le site onusien en 2025 de l’adoption récente « d’une nouvelle résolution priant le Secrétaire général de nommer un ou une envoyé(e) spécial(e) des Nations Unies qui sera chargé(e) de lutter contre l’islamophobie »). sont l’occasion de revenir sur sa « dimension genrée » dans le contexte français. Un peu avant et après la onzième minute de l’entretien ci-contre, Hanane Karimi rappelle à cet égard l’importance de la loi scolaire de 20043En réalisant ma thèse précitée, j’avais croisé plusieurs fois son nom et je pensais l’avoir citée plus d’une fois (v. spéc. pp. 409-410, en note de bas de page n° 2593, comme cosignataire d’une tribune intitulée « Pour en finir avec le contrôle politique du corps des femmes », blogs.mediapart.fr 6 avr. 2016 ; si je réservais alors la question de la qualification comme discrimination, fin 2017 – et tout comme dans mon introduction, pp. 44-45 –, c’est parce que j’allais développer plus loin l’effet d’occultation du droit à l’éducation par ce prisme non-discriminatoire (d’ailleurs largement inefficace), pp. 854 et s. V. ainsi Stéphanie Hennette Vauchez, L’École et la République. La nouvelle laïcité scolaire, Dalloz, 2023, pp. 193 à 204 (spéc. 200 : « à ce jour, l’argument juridique de la discrimination peine à convaincre ») ; dans un document resté largement inexploité, j’avais mis de côté plusieurs extraits à propos d’Hanane Karimi, d’abord à partir d’une citation de Matthieu Stricot, compte-rendu du débat « Féminisme islamique versus féminisme laïque », IMA 20 mai 2016, Le Monde des religions.fr le 31 (extrait depuis lescahiersdelislam.fr le 6 juillet) : « À 18 ans, je me suis voilée (…) [et] j’ai été exclue de l’établissement après un conseil de discipline » ; ensuite avec cet interview de Clémentine Spiler, « On a parlé féminisme avec Hanane Karimi », lesinrocks.com 18 févr. 2017 : « Je me suis rapidement retrouvée confrontée à la laïcité telle qu’elle était appliquée par la circulaire Bayrou. Je portais à l’époque le foulard traditionnel, fermé au cou. À la sortie d’un lycée, je me suis dirigée vers un BTS de biotechnologies et j’étais l’une des meilleures élèves de ma promo. Pourtant, on a voulu m’exclure parce que je portais un bandana sur la tête dans l’enceinte du lycée. Je me suis sentie limitée. Là où j’avais gagné en émancipation dans mon milieu d’origine ouvrier, immigré et populaire, j’en perdais encore. À l’époque, j’estimais qu’on ne voulait pas m’accepter telle que j’étais. J’ai décidé d’arrêter, quatre mois seulement avant les examens. (…) Je me suis mariée, je me suis donc accomplie différemment, dans la vie domestique, pendant plus de dix ans » (v. enfin l’enquête de Dounia Hadni, « Comment être féministe et musulmane ? », liberation.fr le 19 décembre, renvoyant à de brefs portraits d’Hanane Karimi, donc, mais aussi de Zahra Ali, d’Asma Lamrabet et de Malika Hamidi). La phrase que j’ai mise en italiques éclaire par son expérience de vie l’entretien vidéo cité dans le corps de ce billet ; sur les mots soulignés, v. ma thèse préc., pp. 452 et s. Terminer la lecture de l’ouvrage de Stéphanie Hennette Vauchez m’a permis de me rendre compte d’autres notes non exploitées en 2017 : en 2023, elle cite page 175 Michel Combarnous, « L’enfant, l’école et la religion », La Revue administrative 1999, n° spécial, Le Conseil d’État et la liberté religieuse, p. 66, spéc. 70 (à propos de mai 68) ; page 74, ce président de Section écrivait de cette circulaire Bayrou qu’« on peut difficilement dire qu’elle ait contribué à clarifier le débat et à simplifier la tâche des chefs d’établissement »., un 15 mars elle-aussi, sans oublier de rappeler le rôle de « notre premier ministre, François Bayrou », dix ans plus tôt2Hanane Karimi, « En France, il y a un déni à voir la réalité [de l’islamophobie] », 14 mars 2025, à partir de la 19ème minute à propos du principe de laïcité : v. infra et la note 8 de mon billet du 15 décembre 2024, dans lequel j’expliquais les positions « laïques » du ministre de l’Éducation d’il y a trente ans par ses « convictions catholiques » (elles ne sauraient être présentées comme une explication mécanique, car bien des personnes de confession catholique auraient agi différemment : toutes ne partagent pas la ligne conservatrice de François Bayrou ; que ce soit le cas ou pas, certaines refus(ai)ent que la laïcité soit ainsi tournée contre les jeunes musulmanes) : v. depuis la vidéo de Bérénice Gabriel, « François Bayrou, éternel défenseur de l’Église catholique », ainsi que l’article David Perrotin et Antton Rouget, « Dès 1993, l’État a été alerté des maltraitances de Bétharram », Mediapart 19 févr. 2025 : « condamnée par la justice en 1993, à une époque où François Bayrou était déjà ministre de l’éducation nationale et président du conseil général, à indemniser un élève qui avait (…) eu le tympan perforé[,] l’établissement catholique saisit directement le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Jean-François Denis, pour que l’État participe à l’indemnisation » (à partir du « raisonnement suivant : le collège étant lié à l’État par un contrat d’association, la responsabilité de l’État peut se substituer à celle des personnels de Notre-Dame-de-Bétharram » ; il serait intéressant de savoir si et dans quelle mesure cette demande a abouti). Dans le même média, Youmni Kezzouf relevait le 16 mars qu’Élisabeth Borne venait d’annoncer, « dans les colonnes de La Tribune dimanche, un renforcement des contrôles » des établissements privés sous contrat ; il le faisait après avoir cité Paul Vannier : « Je ne peux que constater que le premier à faire la démonstration des mensonges de François Bayrou, c’est lui-même, qui a fait évoluer sa version à plusieurs reprises » ; dans un entretien avec Djéhanne Gani, le député avait déjà pu faire observer une prise en compte relative – et à confirmer – du rapport publié en avril 2024 suite à sa « mission d’information avec Christopher Weissberg » (cafepedagogique.net 25 nov.). Quand ils constatent que ces établissements, « à 98 % catholiques, ne sont pas contrôlés par l’État, (…) ça signifie concrètement ceci : ce qui se passe dans ces établissements, y compris les faits de violence physique et/ou sexuelle, est géré par l’enseignement catholique (de la direction de l’établissement à la direction diocésaine), sans que les autorités académiques n’en soient informées » (Fabienne Federini, « Après Bétharram, l’État va-t-il mettre fin à l’autogestion de l’enseignement catholique ? », Libération 24 mars 2025, p. 22)..

Après avoir souligné ce à quoi s’exposent les personnes qui proposent des « analyses scientifiques », à savoir des « tentatives de silenciation4J’en ai été moi-même la cible : v. les remarques ajoutées le 3 septembre 2020 à ma note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351, censurée a posteriori par un président de la Cour sur le départ (« Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance », Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, janv.-mai). Au passage, rappelant de façon bienvenue « l’exigence de neutralité des personnes publiques », TA Lyon, 19 mars 2025, Fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée, n° 2300070, cons. 10 : constatant « que la célébration [de la Sainte-Geneviève] organisée par le commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche le 30 novembre 2022 à Privas a débuté par un office religieux en l’église Saint-Thomas, co-célébré par deux représentants du culte catholique[,] (…) en allouant des moyens, notamment humains, pour sa tenue », sa décision « a exprimé la reconnaissance d’un culte » et doit, en tant que telle, être annulée (v. à partir du communiqué du 20 mars 2025 ; v. aussi lavoixdugendarme.fr le 22, renvoyant à l’article paru dans Le Dauphiné libéré le 21, p. 6 – consultable in extenso à partir de fnlp.fr le 24 –, évoquant in fine et contra TA Nîmes, 19 févr. 2021, Association La Libre Pensée du Gard, n° 1900022, cons. 8) ; pour une autre bénédiction locale, plus récente, v. la note 25 de mon billet du 11 novembre 2024, rendant hommage à Jean Debraine (qui était secrétaire de la FADLP). », de disqualification et/ou d’intimidation7Entretien vidéo préc., à partir de la quatorzième minute, en citant un exemple la concernant : « je serais une “frériste” » ; à propos de cette (dis)qualification, (spécialité de Florence Bergeaud-Blackler, citée infra), v. David Perrotin, « Diffamation contre une école musulmane à Valence : « Charlie Hebdo » relaxé en appel », Mediapart 23 avr. 2024, citant l’un des avocats de l’établissement, présentant l’arrêt grenoblois – frappé de pourvoi – comme « un blanc-seing donné aux gens assimilant gratuitement les musulmans aux Frères musulmans » et, plus récemment, Paul Tilliez, « Marion Maréchal mise en examen après ses propos à l’encontre d’une association musulmane de Valence », francebleu.fr 11-14 mars 2025 ; sa tante Marine Le Pen « était à Mayotte le jour du décès de Jean-Marie » (v. la chronique d’Arnaud Demanche, RMC le 8 janv.). En complément de mon billet consacré à ce « département colonie » (retouché à l’occasion du dernier de 2024, en ajoutant notamment une note 12 chargée de références y relatives), je note qu’il aura fallu au Conseil d’État « le passage, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, de l’ouragan tropical Chido », pour reconnaître « que la continuité du service public de l’éducation, qui met en œuvre le droit constitutionnel à l’instruction, n’[y] est plus assurée » (CE, Avis sur un projet de loi d’urgence pour Mayotte, 9 janv. 2025, §§ 1 et 13 ; à propos de cette loi n° 2025-176 du 24 févr., LIJMEN mars, n° 234, in fine) ; v. surtout les textes suivants : Clémentine Lehuger, « Mayotte : les politiques d’exclusion ont-elles alourdi le bilan du cyclone ? », basta.media 19 déc. 2024, après « la démolition du bidonville de Mavadzani, présentée comme étant la plus importante opération de décasage jamais réalisée à Mayotte » (Raphaël Cann, la1ere.francetvinfo.fr (avec AFP) le 12) ; Rémi Carayol, « Mayotte ou les embarras de Paris. Après le cyclone Chido, encore et toujours des politiques publiques de bric et de broc », Le Monde diplomatique févr. 2025, p. 21 ; Gilles Séraphin, Tanguy Mathon-Cécillon, Jim Sermeth et Alison Morano, « Après le cyclone Chido, offrir une scolarité décente aux élèves de Mayotte », theconversation.com le 15 janv., renvoyant notamment à l’article de cette dernière, « Les mineurs non scolarisés de Mayotte : processus d’exclusions et rapports d’altérité », Cahiers d’études africaines 2022, vol. 3, n° 247, p. 461 ; à propos de Daniel Gros, « représentant sur place » de la LDH, et qui y était « quand Chido a ravagé l’archipel », v. le portrait de Julien Lecot, « Le cœur sur l’humain », Libération 18 mars 2025, p. 28 (extrait)., la sociologue de conclure sur l’incapacité à « traiter les femmes musulmanes comme si elles étaient des femmes à part entière »8Pour une toute autre réduction, « Des chercheurs dévoilent deux nouvelles pages du journal d’Anne Frank », lemonde.fr (avec AFP) 16 mai 2018, la Maison Anne-Frank notant que, « devenue un symbole mondial de l’Holocauste, (…) “la jeune fille” a été relayée au second plan » (v. cependant Maïwenn Bordron, « Journal d’Anne Frank : une histoire encore mystérieuse », radiofrance.fr/franceculture le 19 : « Philippe Lejeune, ancien professeur de littérature française à l’Université Paris-Nord et spécialiste de l’autobiographie (…) dénonce « l’ignorance crasse » des médias qui ont eu l’air de s’étonner que le Journal contienne des « blagues salaces » ») ; cette note pour citer une punchline de Médine (« Chercher un sens à sa vie dans ce gros prank, c’est chercher des mots croisés dans l’Journal d’Anne Frank » : « God Complex », Lyrics Vidéo 6 nov. 2020) et ce texte de Delphine Daniel (desplusetdespossibles.com 20 sept. 2024), en signalant aussi cette adaptation documentaire du livre de Lola Lafon (Stock, 2022), réalisée par Mona Achache à « l’occasion des 80 ans de la mort d’Anne Franck » (Quand tu écouteras cette chanson, disponible quelques mois sur france.tv à partir de sa diffusion le 4 mars 2025 [à 26 min. 30 pour le rappel de sa mort, « enregistrée le 31 mars 1945 »] ; le titre cite ce que son ami d’enfance cambodgien, Charles Chea, lui avait « écrit dans l’une de ses dernières lettres » [Delphine Auffret, tenoua.org févr.] avant d’être victime des Khmers rouges). Ajout le 15 août d’un lien entre cette note et la 28ème du 30 juin, avec aussi Noémie Aulombard, Défier la sexualisation du regard. Analyse des démarches contestataires des FEMEN et du post-porn, thèse de science politique, ENS de Lyon, 2019, p. 231, après une citation rappelant les droits « à disposer de son propre corps (…)[,] d’accéder à l’éducation et à l’espace public », invitant à ne pas « oublier qu’on peut contraindre le corps féminin autant par sa dissimulation que par son dévoilement : chaque monstration du corps est plus ou moins structurée par des logiques de pouvoir. Cela pose la question d’un droit à la pudeur qui peut s’inscrire dans une ambivalence (…) ». alors que, « voile ou pas voile, les femmes musulmanes sont des femmes ».

C’était faire écho au titre de son livre9Hanane Karimi, Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?, Hors d’atteinte, 2023 : il ressort du début feuilletable que ce livre s’ouvre par une Note de l’autrice, précisant qu’il « est tiré de deux chapitres de [s]a thèse de doctorat de sociologie, intitulée « Assignation à l’altérité radicale et chemins d’émancipation ; étude de l’agency des femmes musulmanes françaises » [et] soutenue en 2018 » ; en Avant-propos, elle rappelle page 17 avoir elle-« même porté le foulard, le voile, le hijab – appelez-le comme vous le voudrez – durant pas moins de vingt-deux années », avant de (faire) remarquer : « Le fait d’avoir ôté le foulard n’a pas mis fin au patriarcat dans ma vie ». qui, d’après Éléonore Lépinard, « pose avec clarté et de façon poignante les conséquences en France d’une conception politique de l’émancipation des femmes qui fait de la religion, en particulier musulmane, une identité, une expérience et une croyance incompatible avec l’autonomie et la figure du “bon” sujet féministe » ; « Hanane Karimi souligne les limites de l’universalisme des féministes françaises blanches qui ont soutenu les différentes législations prohibant le port de vêtements religieux féminins »10Éléonore Lépinard, Féminisme, Anamosa, 2024, pp. 61-62 : avant de mentionner « la loi de 2004 sommant les jeunes filles voilées de choisir entre l’accès à l’éducation publique et gratuite et le droit de manifester qui elles souhaitent être à travers leur vêtement », l’autrice relève « des formes d’essentialisation forgées par le rapport colonial et l’islamophobie contemporaine : essentialisation de la croyance religieuse et de l’identité raciale comme traits immuables et héréditaires » (cette sociologue en études de genre de l’Université de Lausanne a notamment codirigé – avec Oriane Sarrasin et Lavinia Gianettoni – l’ouvrage Genre et islamophobie. Discriminations, préjugés et représentations en Europe, ENS éd., 2011, en ligne sur OpenEdition Books depuis le 3 mai 2021 ; il se termine par une contribution d’Hanane Karimi, « Chapitre 8. Voile et travail en France : l’entrepreneuriat féminin en réponse à l’islamophobie »)..

Le 10 janvier, au détour d’une conversation11Près de deux semaines après une autre discussion, complétée par un message citant Asma Lamrabet – en l’occurrence cet entretien avec Nadia Lamlili, jeuneafrique.com 31 mars 2017 –, j’ai reçu le 23 mars (2025) ce post instagram du 16 (à propos de ce prédicateur, v. ce texte publié il y a bientôt cinq ans par Fouad Bahri, « Ismaïl Mounir et l’infaillibilité des imams », mizane.info 2 juill. 2020) ; par-delà l’« étiquette » religieuse, v. cependant Solène Brun (entretien avec, par Séverine Kodjo-Grandvaux), « Le mythe d’un métissage heureux occulte les inégalités raciales », Le Monde 9 avr. 2024, p. 24 : « dans Derrière le mythe métis (La Découverte), « la sociologue chargée de recherche au CNRS forge [ce concept] pour désigner l’idée d’un « métissage heureux comme horizon d’une société postraciale ». Selon elle, cette appréhension du métissage aurait le défaut d’évacuer les rapports de domination qui sont au cœur même de la question du racisme et de son dépassement » ; « C’est l’amour comme solution au racisme, lequel est compris comme haine de l’autre et non comme un système », explique celle qui « s’est intéressée aux couples mixtes en France et à leurs enfants »., j’ai été amené à réécouter Mélanie Georgiades12Pour reprendre le (pré)nom de Diam’s (note déplacée dans celle relative aux artistes). ; dans le morceau « Lili » (v. ci-contre)13Comme j’ai pu l’écrire dans un autre contexte, j’aime bcp la chanson qui suit (« Poussière », comme le montre la capture d’écran supra ; suite de cette note également déplacée : v. la précédente et suivre le lien)., celle qui « n’est jamais partie »14Pour reprendre l’excellente réponse d’Amel Bent à cette question de Mouloud Achour : « Tu penses qu’elle peut revenir ou pas ? ». Et de compléter : « Elle est là différemment, elle écrit toujours. Tant qu’on peut encore profiter de cette plume, et surtout de son regard et de son intelligence » (« Sans ma grand-mère [la vraie, pas Diam’s, en tout cas pour cette autre citation !] je me sens perdue », CANAL+ Clique TV 20 mars 2025, à partir de la 15ème min. ; v. aussi ce short il y a un an et « Amel Bent : son appel à la décharge mentale [avec une rime, dans le titre éponyme, sur le cancer du sein] », C l’hebdo – France Télévisions le 23, ainsi que son titre « LA NORME (Lyrics Vidéo Officiel) », le 22). L’« admiration pour Diam’s » du rappeur Hatik (generations.fr 11 mai 2023), lui aussi auteur d’un morceau sur le (non-)port du voile (2020-2021), rejoint celle de chanteuses plus jeunes (v. là encore ma note relative aux artistes). décrivait la situation d’une adolescente exclue de son lycée en raison de la loi du 15 mars 200415« Elle n’est pas laïque cette nation, elle craint juste la contagion » ; le début de cette rime fait écho à une phrase de Michèle Le Dœuff, en 1998, citée dans l’introduction de ma thèse précitée (page 53). J’y cite aussi son livre de 1989, en précisant ici que ses remerciements, page 9, ont inspiré les miens (v. supra, sans adopter ni leur forme ramassée, ni son ironie mordante). Elle vient de faire (re)paraître Cheveux longs, idées courtes. Sexisme, philosophie et culture du viol, payot-rivages.fr févr. 2025 ; elle était invitée par Géraldine Muhlmann – avec Shaïma Giboire – du podcast de France Culture « Avec philosophie », le 3, avec des échanges assez passionnants sur la relation de Beauvoir avec Sartre (et à l’existentialisme)..

Alors que le nombre d’emplois disponibles s’est, depuis lors, considérablement réduit16V. par ex. Marie Turcan, « Pas encore embauchées, déjà discriminées : les difficiles carrières des jeunes Françaises qui portent le voile », Mediapart 26 janv. 2025 (extrait) ; à propos des avocates, CE, 3 mars 2025, Syndicat des avocats de France, n° 490505 (v. déjà, de la Cour de cassation à propos d’une élève-avocate en formation, Civ. 1ère, 2 mars 2022, n° 20-20185). Donnant toutefois tort à : « un centre de formation professionnelle », v. la décision de la Défenseure des droits n° 2024-102 du 3 juill. (18 p., soulignant page 11 le « caractère discriminatoire des clauses de neutralité inscrites dans le règlement intérieur », §§ 75 et s. – et renvoyant page 15 à Karine Dautel, « Port du voile : deux stagiaires face au centre de réadaptation de Mulhouse », dna.fr 18 nov. 2021, extrait) ; et un « cabinet d’expertise comptable », en ce qu’il n’est pas parvenu à démontrer que « l’introduction d’une clause de neutralité dans son règlement intérieur repos[ait] sur un besoin véritable », ni à justifier « sur le fondement d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante » une rupture de période d’essai, v. la décision de la DDD n° 2025-038 du 14 mars, pp. 2 et 11 ; nonobstant la substitution du terme « genre » par « sexe » et l’ajout des qualificatifs « indirecte » et « directe », cette identification par la DDD d’une « discrimination intersectionnelle » prolonge celle du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Baby Loup il y a près de sept ans (cité p. 12, § 57 – avec « des constatations statistiques » au regard desquelles il est noté, p. 17, § 74, « que les femmes musulmanes portant le foulard sont davantage susceptibles de se heurter à des problèmes dans l’insertion et le maintien sur le marché de l’emploi » ; à propos de celles onusiennes du 16 juill. 2018, v. mon billet du 26 août et, pour la référence éditée le 24 sept., CCPR/C/123/D/2662/2015, p. 11, § 8 ; en écho, Méline Pulliat, « À Vaulx-en-Velin, des parents se mobilisent pour Sara, licenciée d’une crèche pour port du voile », rue89lyon.fr 14 avr. 2025, extrait)., c’est à propos de deux domaines17V. encore Joséphine Bindé, « À Saint-Denis, des militants d’extrême droite attaquent une exposition de la photographe Sandra Reinflet », beauxarts.com 13 mars 2025, à propos de Nouvelles reines, de septembre à avril au sein de la basilique cathédrale ; en cause une trentaine « de grands portraits de femmes issues de l’immigration, dont deux portant un voile islamique ». que l’« obsession discriminatoire à l’encontre des femmes musulmanes voilées est relancée »18Pablo Pillaud-Vivien, « L’empathie menacée par Darmanin, Retailleau et le RN », regards.fr 20 mars 2025 : « Gérald Darmanin, Bruno Retailleau ont-ils déjà parlé et regardé dans les yeux une femme musulmane qui faisait du basket avec un voile ? Ou plutôt, qu’y ont-ils vu ? Probablement rien. Certainement pas des femmes avec des espoirs et des rêves, des envies et des désirs ». : les sorties scolaires, ce qui m’avait conduit à actualiser – en ce début d’année – le quatrième billet publié sur ce site (à sa création, en 2018)19« Foulard et accompagnatrices de sorties scolaires », 2018, en ajoutant des illustrations à l’occasion d’une… sortie du ministre Bruno Retailleau (sept ans plus tard, donc)., et le sport20Raison pour laquelle je tenais à la présence du terme dans le titre de ce billet, inspiré de celui du documentaire de Pierre Carles (2001) consacré à Pierre Bourdieu ; ce dernier disait en effet à propos de la sociologie : « On s’en sert pour se défendre, essentiellement, et on n’a pas le droit de s’en servir pour faire des mauvais coups » (https://fr.wikipedia.org/wiki/La_sociologie_est_un_sport_de_combat au 1er mars 2025 ; pour une citation de l’intéressé « au sujet de l’affaire du voile de 1989 », v. ma thèse page 414 et, pour une autre reprise du titre, Leyla Dakhli, « L’islamologie est un sport de combat. De Gilles Kepel à Olivier Roy, l’univers impitoyable des experts de l’islam », Revue du Crieur 2016/1, n° 3, p. 4)..

En janvier 2024, j’étais revenu sur une mise en cause onusienne passée largement inaperçue ; elle ne visait pas seulement l’interdiction « dans l’enceinte des établissements scolaires », le 31 août 202321J’aurais pu réagir à cette intervention du co-président du Réseau éducation de la LICRA (video.lefigaro.fr 6 sept. 2023), mais je m’en tiendrai ici à une citation (« Se faire reconnaître, quand on est adolescent, c’est logique »), en précisant à propos de cet « ancien principal de collège à Marseille » qu’il s’était illustré par un livre critiqué par la sociologue Françoise Lorcerie (ozp.fr 18 sept. 2017 ; v. cette année-là ma note de bas de page 463, n° 2977). Alors adjoint au maire, Bernard Ravet en a écrit un autre trois ans plus tard (v. son entretien pour France Bleu Drôme Ardèche 14 janv. 2020), dans lequel il revient sur un drame consécutif à la fermeture de la maternité de Die (v. la note 9 de mon billet du 7 juillet 2019), avant de détailler sa vie d’élu de Châtillon-en-Diois ; pour l’anecdote, j’avais eu dans un restaurant de ce village un échange animé – mais respectueux –, il y a une dizaine d’années : c’était avec un ami et la femme qui partageait sa vie, laquelle avait milité à « NPNS » (sur cette association – citée par François Bayrou annonçant à l’Assemblée nationale, le 3 février 2004, qu’il s’abstiendrait sur le projet de loi –, v. ma thèse préc., 2017, pp. 436-437, spéc. la note n° 2779 et la contribution de Michelle Zancarini-Fournel, « Des féministes divisées », in Anne-Claire Husser, Philippe Martin et Yves Verneuil (dir.), Laïcité scolaire. La loi de 2004 vingt ans après, PUL, 2024, p. 85 [table])., du « port de l’abaya »22La lettre conjointe onusienne évoquait l’assimilation « des kimonos », dont un – long et beige – a fait l’objet de la décision de la DDD n° 2024-110 du 16 juillet (11 p.), résumée dans son texte – annoncé à la note 1 du présent billet – intitulé Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Contribution du Défenseur des droits au rapport 2024 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), 21 mars 2025, p. 18 : « atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’éducation de la jeune fille, ainsi qu’à son intérêt supérieur » (§§ 29 et 32 de la décision)., mais aussi l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 »23AL FRA 13/2023, lettre du 27 oct. 2023, p. 5 (citée à la note 8 de mon billet du 15 janvier 2024). Suite à ces JO, v. Philippe Le Cœur, « La généralisation des deux heures de sport hebdomadaires supplémentaires au collège est abandonnée », lemonde.fr 12-14 nov. 2024 ; « Après Marchand, les sportifs réagissent (…) », rmcsport.bfmtv.com le 15 (notant toutefois qu’elles « étaient très loin de faire l’unanimité dans les collèges », Elsa Provenzano, 20minutes.fr le 22).. Amélie Oudéa-Castéra se revendiquait d’un arrêt24V. la lettre préc., pp. 4-5, en s’arrêtant sur les « joueuses de football musulmanes, (…) désavantagées par cette décision », puis « plusieurs cas de basketteuses », parmi lesquelles Hélène Bâ et Diaba Konate – qui a joué en équipe de France féminine (U18, sans voile ; v. Fantine Tessereau, « Les Françaises U18 en argent », archive.wikiwix.com 3 sept. 2018)., relatif à la Fédération Française de Football25Au détour de ce sport, v. déjà mon billet intitulé « Villarreal/OM : retour sur un cas d’école(s – fermées !) », 23 mars 2024 : outre la première note, relative à la loi n° 2004-228 du 15 mars, v. la septième à propos des supporte(u)rs : tout comme j’avais été stupéfait de celle visant le CCIF (v. infra la toute dernière note du présent billet), j’ai été sidéré d’apprendre que la dissolution de plusieurs groupes de supporteurs était sérieusement envisagée, qui plus est celui des Green Angels (« Brigade Loire, Magic Fans… Cinq associations de supporters de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 bientôt dissoutes ? », leparisien.fr 7 mars 2025 ; Mathilde Montagnon, « Projet de dissolution des groupes de supporters ultras de l’ASSE : les parlementaires de la Loire veulent être entendus », francebleu.fr le 21, renvoyant à la tribune initiée par l’un d’entre eux, « La dissolution des associations de supporters : un non-sens en matière de sécurité, une offense pour l’animation des tribunes » ; « « Ensemble, préservons nos libertés » : 129 associations de supporters s’opposent aux menaces de dissolution », rmcsport.bfmtv.com le 19 ; « Supporters ultras de l’ASSE : « Nous ne sommes pas des hooligans » répondent les « Green Angels » au gouvernement », francebleu.fr le 24 ; T.J., « L’Association nationale des supporters et ses groupes adhérents envisagent l’autodissolution », sofoot.com le 27 ; « vérités et fantasmes sur les ultras » (extrait et brève vidéo d’Antoine Garapon), leprogres.fr le 28 et « Des milliers de personnes ont manifesté à Saint-Étienne pour soutenir les ultras de l’ASSE », le 29 (v. encore bfmtv.com ; J.B., « “Retailleau : s’il y en a bien un qui se voile la face, c’est toi”, Indians et ultras brestois unis contre la LFP et le ministre de l’Intérieur », lesviolets.com le 30 ; sur le « communiqué incendiaire » publié par ce dernier, envertetcontretous.fr). En complément de mes notes 4 et 6 dans le billet préc., lire près d’un an plus tard Rayane Amarsy et Célien Vauthier, « Je préfère mourir avant de voir le PSG gagner la Ligue des champions », sofoot.com 14 mars 2025, avec cette citation de Marwan Belkacem, « fan marseillais (…)[:] “C’est compliqué d’adopter vraiment un antagonisme jusqu’au-boutiste (…). Intellectuellement, ce n’est pas très stimulant” ». (FFF), rendu par le Conseil d’État le 29 juin 2023 ; il l’a été sur les conclusions largement contraires du rapporteur public26CE, 29 juin 2023, Association Alliance citoyenne et a., n° 458088, concl. Clément Malverti, 29 p. ; parmi les reprises médiatiques, v. Sabrine Mimouni, « Hijabeuses : le Conseil d’État maintient l’interdiction du hijab en compétition de football », elle.fr 29 juin 2023 (en renvoyant à un post publié sur instagram par le collectif, antérieur à l’arrêt, titré « Nous avions raison »)..

Près de deux ans plus tard, il n’est pas inintéressant de (re)lire ce texte de vingt-neuf pages, écrit par un maître des requêtes27Sa nomination à ce grade remonte à un « décret du Président de la République en date du 16 février 2018 », publié le 17 (jorfsearch.steinertriples.ch). avec un certain courage28Avait-il anticipé « les attaques ayant visé la juridiction administrative et tout particulièrement un rapporteur public », qui ont déferlé « à la suite de l’audience du 26 juin » et conduit l’institution à publier un communiqué, deux jours plus tard (conseil-etat.fr 28 juin 2023, se réservant « le droit d’engager des poursuites en cas d’injure, de diffamation, d’incitation à la haine, ou de menace ») ? – et qui, à l’avant-dernière, termine élégamment en confiant une « incapacité structurelle à dire les choses brièvement ».

Ces conclusions comprennent certes quelques circonvolutions à propos de la loi de 200429V. ainsi page 12 sa référence à « la liberté de conscience des élèves », avant de prétendre que la loi du 15 mars 2004 n’aurait pas « entendu s’affranchir des règles encadrant les restrictions à la liberté religieuse rappelées par [l’arrêt Kherouaa et a. de 1992] » (v. aussi la page 18) ; comparer ma thèse, pp. 416 à 419, puis 435 à 445 (et ma page 514). et elles ignorent les sources onusiennes30Ce qui peut tenir, pour partie, à la formulation des requêtes : la Cour européenne a ainsi pu noter depuis que « le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand et l’Equality Law Clinic de l’Université libre de Bruxelles (…) invitent la Cour à adopter, pour appréhender la question de la vulnérabilité des jeunes filles musulmanes, une approche intersectionnelle, c’est-à-dire une approche qui prenne en compte non seulement leur religion, mais aussi leur genre, leur âge et leur race. Les tiers intervenants mettent également en avant les préoccupations exprimées en la matière par différents organes des Nations unies (paragraphes 35 et 36 [de la décision]) » (CEDH, 9 avr. 2024, Mikyas et a. c. Belgique, n° 50681/20, § 52, à propos d’« un type d’enseignement public, à savoir l’enseignement officiel de la Communauté flamande » [§ 67] ; les deux paragraphes qui précèdent synthétisent sa jurisprudence à partir d’affaires françaises ; comparer le dossier thématique titré « Le juge administratif et l’application du principe de laïcité », conseil-etat.fr 6 déc., point 3-1-2 [p. 16 du pdf] ; v. encore les §§ 77, 40 et 37 de cette décision d’irrecevabilité [« à la majorité »], qui ne répond que sur « les griefs tirés de l’article 9 », alors qu’étaient invoqués aussi « les articles 8, 10 et 14 de la Convention et l’article 2 du premier Protocole additionnel » – ce dernier protégeant le « droit à l’instruction » –, faute pour eux de l’avoir fait devant les juridictions internes ; v. sur tous ces points ma thèse pp. 447, 836 à 845 – spéc. 843 – et 854 et s.)., mais il est possible d’y voir un certain pragmatisme de Clément Malverti, qui ne renonce pas à relever que le droit français des services publics « repose sur une suspicion de partialité des personne[l]s affichant leurs convictions qui constitue une spécificité [nationale] »31Concl. préc., en note de bas de page 8, en ajoutant un « l » car il traite alors des « agents » du service public (sur cette présomption irréfragable de partialité, v. ma thèse, 2017, pp. 393 et s. et, comparant aussi avec d’autres droits, l’ouvrage également précité de Stéphanie Hennette Vauchez, 2023, p. 167)..

Une fois la compétence du juge administratif établie pour les restrictions prévues par la FFF32Arrêt préc., cons. 7, 8 et 9 : si les « décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé » (relevant du juge judiciaire), il en va différemment si elles « présentent le caractère d’actes administratifs » ; c’est le cas des dispositions litigieuses, prises par une Fédération « ayant reçu délégation du ministre chargé des sports » et « en application des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées pour l’accomplissement de sa mission d’organisation des compétitions »., qui ne concernent pas que les compétitions les plus prestigieuses33Concl. préc., p. 6, précisant à leur égard que « si la Ligue de football professionnel (LFP) est compétente pour organiser et administrer notamment les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, elle exerce cette compétence « au nom de la Fédération » (art. 131 des règlements généraux de la FFF), de sorte que les dispositions litigieuses sont pleinement applicables aux matchs organisés au titre de ces compétitions ». et s’étendent – selon ses statuts – aux « manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci », le rapporteur public procède à une distinction : « lorsqu’ils jouent pour les équipes de France, les joueurs sélectionnés poursuivent effectivement une mission de service public, c’est-à-dire une finalité d’intérêt général orientée vers la cohésion sociale et que les pouvoirs publics ont décidé de satisfaire au moyen de règles exorbitantes du droit commun »34Concl. préc., p. 14, en citant Gérald Simon, « Être appelé en équipe nationale : de quel droit ? », in Fabien Archambault, Stéphane Beaud et William Gasparini (dir.), Le football des nations. Des terrains de jeu aux communautés imaginées, éd. de la Sorbonne, 2018 (en ligne sur OpenEdition Books depuis le 2 février 2021, p. 311). ; elles et ils doivent donc « être regardés comme participant à l’exécution du service public délégué à la FFF et soumis [à son] pouvoir de direction », tandis que les autres licencié·es « méritent en revanche sans conteste d’être qualifiés d’usagers du service public » 35Concl. préc., pp. 14 et 15 ; cette distinction conduisait à cantonner la restriction aux joueuses susceptibles d’être sélectionnées (au risque d’encourager les binationales à représenter une autre nation) ; après avoir critiqué la « position du rapporteur public » sur ce point, Antoine Simonneaux notait dans le même sens qu’elle était « peut-être stratégique » (« Voile sur la liberté religieuse des footballeuses », RDLF 2024, chron. n° 1)..

En ne reprenant pas explicitement cette qualification dans son considérant de principe, le Conseil d’État indique déjà qu’il va se séparer de son rapporteur public : le « bon fonctionnement du service public » se trouve décliné en l’espèce en « bon déroulement [des matchs et] des compétitions », motif d’intérêt général rendant légale l’intervention de la FFF pour procéder à « l’interdiction du « port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » » ; il s’agirait de prévenir « notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport »36Arrêt préc., cons. 12 et 14 (avant de balayer au suivant les moyens des associations requérantes) ; entretemps, le considérant 13 suit les conclusions précitées qui admettaient sans difficulté la légalité des première et troisième interdictions des statuts de la FFF, lesquels « visent les comportements propagandistes, prosélytes ou provocateurs » (p. 16)..

Il ressort des conclusions que la FFF indiquait « que la mesure n’a pas été édictée « en considération du bon fonctionnement du service public » [et ne défendait] pas réellement sur ce terrain » ; elle n’évoquait d’ailleurs « aucun trouble ou incident entraîné par le port d’un signe religieux à l’occasion d’un match de football »37Concl. préc., pp. 18 et 17 ; après avoir indiqué qu’en outre, « le responsable du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État confiait plusieurs réserves dans son commentaire de la décision (AJDA 2023, n° 31, p. 1643), Intersections – revue semestrielle Genre & Droit a souhaité en complément donner à voir un autre argumentaire dans cette affaire, celui de Maître Marion Ogier, avocate des demanderesses » : v. le § 42 de son mémoire récapitulatif, parmi les extraits reproduits dans ce numéro thématique publié le 16 déc. 2024 ; v. encore Comité des droits de l’Homme, Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la France, CCPR/C/FRA/CO/6, le 3 : « préoccupé par le fait que l’État partie manque aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)] et du premier Protocole facultatif s’y rapportant », cet organe de surveillance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme renvoie d’abord à certaines de ses constatations, parmi lesquelles celles donnant raison à Naïma Mezhoud (p. 3, § 8, CCPR/C/134/D/2921/2016 : datées du 22 septembre 2022, elles me permettent d’actualiser au passage ma thèse, pp. 462-463, à propos des GRETA ; se déclarant page 9 incompétent « pour considérer l’allégation se rapportant à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels » [PIDESC] – relatif au droit à l’éducation –, le Comité estime « qu’aux fins de la recevabilité, l’auteure a suffisamment étayé ses allégations concernant son droit à la liberté de religion » [§§ 7.3 et 7.5]. Les examinant au fond, il conclut à une « violation de l’article 18 du [PIDCP] », puis à « une discrimination intersectionnelle basée sur le genre et la religion, en violation de l’article 26 » [pp. 11 et 12, §§ 8.10 et 8.14]). Fin 2024, il rappelle ensuite « ses précédentes recommandations » (CCPR/C/FRA/CO/5 [17 août 2015, ce § 22 étant cité dans ma thèse en note de bas de page 960, n° 2042] et « relève avec préoccupation l’élargissement de telles restrictions, telles les interdictions dans le domaine sportif » (p. 9, § 36) ; et de conclure enfin, sur ce point : « L’État partie devrait réexaminer la nécessité et la proportionnalité de ces mesures, notamment concernant le milieu scolaire, et s’abstenir d’étendre le champ d’application de ces restrictions, y compris au sport amateur et professionnel. L’État partie devrait évaluer l’effet discriminatoire dans la pratique et l’impact de ces mesures sur les membres des minorités religieuses, notamment les femmes et les filles de confession musulmane » (pp. 9-10, § 37). Le Comité des droits de l’Homme rejoignait ainsi le communiqué de plusieurs titulaires de mandats onusiens (les mêmes qu’en 2023, sans ceux des rapporteures spéciales sur le droit à l’éducation et « la violence contre les femmes et les filles », plus celle « sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression »), intitulé « France : L’interdiction du hijab dans le sport est discriminatoire et doit être annulée, selon des experts », ohchr.org 28 oct. 2024 : pour être acceptable, une mesure limitative des droits et libertés doit être « justifiée par des faits qui peuvent être démontrés, et non par des présomptions, des hypothèses ou des préjugés » ; « La décision du Conseil d’État dans le cas de la fédération française de football, de même que le projet de loi déposé devant le Sénat en mars 2024 [v. infra], non seulement confirment la mesure discriminatoire dans la pratique du sport, mais semblent sous-tendre que tout port du hijab dans l’espace public – expression légitime d’une identité et d’une croyance – est assimilable à une atteinte à l’ordre public ». Dans le même sens à propos de l’arrêt commenté, alors qu’il ne reprend ces deux mots que je souligne qu’en citant deux textes au considérant 10 (les art. 10 de la DDHC de 1789 et 1er de la loi de 1905), Hélène Pauliat, « Interdiction du port du voile pendant les Jeux Olympiques : que dit le droit ? », leclubdesjuristes.com 16 oct. 2023 (après avoir répondu à cette question par une autre : « la jurisprudence du Conseil d’État, sur laquelle s’appuie la ministre des sports, n’étend-elle pas exagérément la notion même de service public sportif, et partant, celle de participant à cette mission ? »)..

Le Conseil d’État s’en tient probablement aux formules et hypothèses précitées, bien commodes, pour ne pas avoir à contrer la position bien argumentée de Clément Malverti, qui a su penser le droit comme une science sociale : « si l’on s’éloigne un instant du seul terrain juridique38En réalité, ses développements qui précèdent et suivent n’isolent pas ce prétendu « terrain juridique » autonome (v. infra), sauf peut-être lorsqu’il s’agit de constater que « le port du hijab[,] (…) autorisé par toutes les fédérations sportives allemandes, britanniques, espagnoles et italiennes », l’est aussi « par l’ensemble des fédérations sportives internationales » et que « le comité international olympique (CIO), interprète légitime de la charte, ne s’[y] est jamais opposé » (et d’évoquer en note les premières participation et médaille aux JO d’Atlanta en 1996 et de Rio vingt ans plus tard, respectivement de « l’iranienne Lida Fariman, tireuse à la carabine » et de « l’escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad ») ; à sa « connaissance, seules la FFF et la Fédération française de basket-ball (FFBB) l’interdisent » (p. 21 ; v. supra et infra, avec d’autres sports). Au passage, « Écologie, transidentité, guerres… Les défis de Kirsty Coventry, la « Barack Obama » du CIO », rmcsport.bfmtv.com 21 mars 2025 : spécialiste de la géopolitique du sport, Jean-Baptiste Guégan relève « l’assentiment à un projet et à la première femme africaine à arriver à ce poste », qui « rappelle surtout l’arrivée de Barack Obama et l’enthousiasme que cela a[vait] suscité » (lien renvoyant à un podcast où ce dernier louait les qualités de Victor Wembanyama)., l’exigence de neutralité défendue par la FFF, en tant qu’elle repose sur une vision qui résume le jeu à un face-à-face entre des personnes qui ne se distinguent que par la couleur de leur tenue39Contra la présidente de l’Assemblée nationale, à qui il « apparaît assez simple et assez sain d’avoir une équipe qui simplement arbore le même maillot » (« Port du voile : pour Yaël Braun-Pivet, « l’expression d’une foi religieuse n’a pas sa place » dans le sport », francetvinfo.fr le 29). et leurs qualités sportives, nous semble peu en phase avec la réalité sociologique du sport, a fortiori du football » ; l’interdiction en cause repose sur une approche « aseptisée du sport, qui pourrait compromettre son rôle de renforcement de la cohésion sociale », menacée « si les identités culturelles singulières des joueurs sont artificiellement dissimulées »40Concl. préc., pp. 23 et 24 : « Du fait de sa popularité, le football réunit en effet dans le cadre d’une même activité des personnes appartenant à des groupes sociaux différents, qui n’ont que peu l’occasion de se croiser dans d’autres circonstances »..

Surtout, le rapporteur public note qu’« il est acquis que le seul port d’un signe religieux, tel le hijab, ne constitue ni un acte de pression ni un acte de prosélytisme »41Concl. préc., p. 21, en citant un arrêt du 27 novembre 1996, n° 172787 (concernant les arrêts rendus ce jour-là, puis ceux du 10 mars 1997, v. évent. ma thèse préc., 2017, pp. 427 à 429 ; page 490, je note que la loi scolaire de 2004 repose sur l’instauration d’une présomption de prosélytisme).. Dans une note de jurisprudence42Celle-là même qui a été publiée puis censurée (v. supra la note 6)., j’écrivais en 2019-2020 que « cette formule[,] (…) la haute juridiction serait tout à fait fondée (juridiquement et sociologiquement) à la réitérer »43Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, janv.-mai, republiée ensuite sur ce site le 7 juin – avec des illustrations (v. après la sixième, en remarquant qu’elle « n’a pas été reprise dans l’étude » du Conseil d’État de 2013 ; v. ma page 517, en 2017)..

En 2023, elle ne le fait toujours pas, ignorant le risque de voir la solution prohibitive se généraliser à l’ensemble « du service public des compétitions sportives » et même « essaimer au-delà (…). Or, la multiplication de tels sanctuaires de la neutralité [, écrivait encore Clément Malverti,] semblerait profondément contraire à l’exigence libérale de préservation de l’autonomie de la personne, soit le droit pour tout individu, sous réserve de ne pas porter atteinte aux libertés d’autrui, de choisir et d’exprimer librement la vérité qui orientera sa vie »44Concl. préc., p. 28, avant de les achever sur une très belle citation de Rivero (1910-2001)..

Telle est pourtant la volonté de la droite sénatoriale, repartie à l’offensive en ce début d’année 202545Auparavant, suite à l’adoption d’un amendement déjà en ce sens le 19 janvier 2022, v. cette tribune de Dounia Abdourahim et al., « Laissez jouer les hijabeuses ! », liberation.fr le 9 févr. ; il avait été remis en cause à l’Assemblée nationale (« « Jouer au foot en étant voilée, en quoi c’est impossible ? », pour la ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes [Élisabeth Moreno] », midilibre.fr (avec AFP) le 10 ; contra le même jour ce communiqué peu sororal de la LDIF [v. infra], intitulé « Le retour des pleurnicheuses »). : « Il est temps de sanctuariser le domaine sportif » a ainsi pu déclarer Michel Savin ; sénateur LR de l’Isère, il a déposé une proposition de loi adoptée au Palais du Luxembourg (voir ci-contre)46« Le Sénat adopte une proposition de loi visant à interdire le port du voile dans la pratique sportive », francetvinfo.fr (avec AFP) 18 févr. 2025, citant à propos de ce « texte [sénatorial], « que le gouvernement soutient avec force (…) » » François-Noël Buffet, « ministre issu lui aussi de LR et proche du locataire de Beauvau Bruno Retailleau » ; dans Le Parisien, ce dernier n’a pas tardé à s’affirmer « en « désaccord radical » avec la ministre des Sports » (rmcsport.bfmtv.com le 15 mars), Marie Barsacq ayant osé déclarer : « Le port du voile, ce n’est pas de l’entrisme (…) » (liberation.fr (avec AFP) le 13). « Sous la pression du ministre de l’intérieur et de son collègue de la justice, le gouvernement « inscrira dans les meilleurs délais » à l’Assemblée nationale la proposition de loi sénatoriale » (extrait lemonde.fr le 20 ; reprenant une citation du sociologue et philosophe Raphaël Liogier, v. Inès Bennacer, « Interdiction du port du voile dans le sport : le désarroi des athlètes musulmanes », bondyblog.fr) ; v. la note d’analyse de la Ligue des Droits de l’Homme (« Loi sur la laïcité dans le sport », ldh-france.org le 21). « dans la soirée du mardi 18 février »47Émilien Urbach, « Béatrice Barbusse, vice-présidente de la Fédération française de handball, tacle les sénateurs qui veulent interdire le voile dans les compétitions sportives », humanite.fr 18-19 févr. (article rappelant qu’elle est « sociologue du sport » ; recensant son livre Du sexisme dans le sport [Anamosa, 2016 et 2022 ; NQF 2024/1, vol. 43, p. 116], Sigolène Couchot-Schiex indique pp. 117 et 118 qu’il est « fond[é] sur le journal de terrain qu’elle alimente depuis 2007, début de la période durant laquelle elle a été la première femme présidente d’un club de handball professionnel masculin, champion national de première division en France » ; dans le quatrième chapitre consacré aux « tenues vestimentaires », cette deuxième édition traite de la question du « port du voile (…) dans les sports », en évoquant le collectif Les Hijabeuses ; au-delà des dégommeuses, abordées infra en note 60, v. l’article qui clôt ce numéro de Nouvelles Questions Féministes, « Féminisme aux risques du sport », co-signé par Alison Hernandez-Joset, Virginie Nicaise et Natacha Chetcuti-Osorovitz, « Terrain de football, terrain de luttes : un nouvel espace de pratiques féministes, queer et sportives », NQF 2024/1, vol. 43, p. 72, à propos de la multiplication « des collectifs proposant une pratique en mixité choisie et non affiliée à la [FFF] »,). De son homologue Seghir Lazri, « Port du voile et entrisme dans le sport : derrière les polémiques politiques, ce que disent les sciences sociales », nouvelobs.com 19 mars 2025 (pour une reprise en vidéo twittée par l’auteur, v. x.com le 25), renvoyant notamment à Monia Lachheb, « La religion en pratique. Le port du voile dans l’espace sportif en Tunisie », Social Compass 2012, vol. 59 (résumé journals.sagepub.com), Charlotte Parmantier, « Fille d’immigrés maghrébins, sportive et musulmane – Le sport, la famille, la religion », Diversité 2013, n° 171, p. 127, spéc. pp. 131-132 (persee.fr), Loïc Sallé et Jean Bréhon, « La radicalisation dans le sport au prisme de la sociologie de Norbert Elias : des commérages aux logiques de l’exclusion », STAPS : Revue internationale des sciences du sport et de l’éducation physique 2020, n° 128, p. 61 (résumé univ-artois.hal). Convoquant également cette référence – selon la « Préface » de sa directrice de thèse (2017), Catherine Louveau –, v. Mouhamed dit Momar Talla Ndongo, Sport « féminin », tradition et islam au Sénégal, L’Harmattan, 2021 (pp. 9 et 16)..

Pour le parlementaire, qui ne s’encombre48Sauf lorsqu’il s’agit d’assurer que, « depuis plusieurs années, différents rapports et enquêtes ont souligné la faiblesse du sport face à la radicalisation et aux dérives contre les principes de la République » (Exposé des motifs du texte n° 376 de Michel Savin « et plusieurs de ses collègues », 5 mars 2024 – adopté par la chambre haute quasiment un an après ; v. les notes supra et infra, aussi pour le mot souligné). ni « de travaux de recherche étayés »49Samia Dechir et Marie Turcan, « Sous couvert de sport, la croisade assumée contre le voile en France », Mediapart le 28, avec une vidéo de cette dernière titrée « Interdiction des signes religieux dans le sport : le rapport qui démonte les arguments du gouvernement » : « Interrogé sur l’existence de ce document, le sénateur Michel Savin a [rétorqué] que « le rapport dit ce qu’il veut » » ; émanant de l’Institut des Hautes Études du ministère de l’Intérieur (IHEMI), « il a été soigneusement enterré en 2022 » – en lui préférant l’auteur d’une thèse de sociologie soutenue également en mars de cette année-là, transformé la suivante en livre (dont la « Préface » l’oppose justement à ce rapport : v. « Briser la doxa », PUF, oct. 2023, pp. 6-7 ; rappelant que « la scientificité du travail dirigé par Bernard Rougier est contestée », Laurent Bonnefoy, Revue du Crieur 2021/2, n° 19, p. 142, spéc. p. 147) : de son auteur, Médéric Chapitaux, cette tribune au titre significatif, « Entrisme islamique dans le sport : « Et si on étendait la loi de 2004 au champ sportif ? » », lefigaro.fr 14 nov. 2024 ; docteur depuis le 18, Gianni Marasà a aussi travaillé sur la sociologie de la radicalisation dans le sport et il ne parvient pas aux mêmes conclusions que l’ancien gendarme, comme il l’explique à Marie Turcan dans la vidéo. S’y trouve auparavant cité le rapport de l’IHEMI, intitulé Terrains de radicalisation ou de prévention ? Exploration des radicalisations dans le sport associatif (SPORAD) ; il est synthétisé comme suit : « Les données collectées échouent à montrer un phénomène structurel, ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport » ; au contraire, il y est même noté que « de nombreux parcours de radicalisation sont marqués par l’arrêt du sport » (mars 2022, pp. 5 et 54 ; sur le terme que je souligne, v. les références citées le 29 septembre 2019) ; v. aussi Annabelle Caprais, Yamina Meziani, Haïfa Tlili, « La fabrique institutionnelle d’un problème public : le cas du port du voile dans le sport (2012-2024) », Intersections, n° 2 – Sport, genre & droit, numéro thématique publié le 16 déc. 2024, § 39, au terme d’une déconstruction de ce « paradigme de la radicalisation » contre lequel Roxana Maracineanu (ministre des Sports 2020-2022) s’était positionnée (§ 36, juste après deux paragraphes sur la « trajectoire de Médéric Chapitaux »)., ni des droits humains50Pointant « une conception bien française et discriminante », Amnesty International a publié l’été dernier un rapport sur les atteintes aux droits humains des femmes et des filles musulmanes causées par l’interdiction du foulard dans le sport en France (16 juill. 2024, 32 p., spéc. pp. 22-23 pour les « instruments du droit international » pertinents), en veillant à dialoguer avec « les principales concernées » (p. 25, en citant Haïfa Tlili ; cofondatrice de « Basket Pour Toutes », elle a soutenu en 2008 une thèse de sociologie intitulée Pratiques motrices, femmes et cultures : l’exemple des étudiantes de culture arabo-musulmane en faculté d’éducation physique et sportive, en France et en Tunisie). Avant d’aborder le basketball (pp. 13 et s.), le volleyball (pp. 18-19) et la natation (pp. 20-21), l’ONG cite notamment les co-présidentes des hijabeuses, Bouchra Chaïb et Founé Diawara, ainsi qu’Hawa Doucouré, « membre du Comité directeur » du collectif (p. 10). Leur avocate Marion Ogier est citée page suivante, avant un renvoi aux requêtes introduites en octobre 2023 devant la CEDH (communiquées le 25 mars 2024, hudoc.echr.coe.int le 15 avr., F.D. et a. c. France, n° 38506/23, 38578/23, 38650/23 et 38651/23). Ayant « déjà travaillé pour AI de 1995 à 2001 », Agnès Callamard a été « nommée secrétaire générale de l’ONG » vingt ans plus tard (v. lemonde.fr (avec AFP) 29 mars 2021) : auparavant rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires (2016-2021), elle vient d’écrire avec Alexandre Duyck Une enquêtrice à l’ONU. Debout face aux puissants, les droits humains pour seule arme ; dans un entretien avec ce journaliste, elle « lance l’alerte sur le sportwashing » (« Si les athlètes ne s’engagent pas, le sport perdra son âme », lequipe.fr 28 mars 2025 ; livre aux editions.flammarion.com, à paraître le 9 avr., avec des extraits feuilletables du début – qui revient sur « l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans l’ambassade d’Arabie saoudite à Istanbul », le 2 octobre 2018 ; v. Stéphane Lacroix, Orient XXI le 21)., ce « texte est une harmonisation à l’ensemble des fédérations [sportives françaises] »51« Port du voile dans le sport : « Il était urgent de siffler la fin de la récréation », estime le sénateur LR à l’origine de la proposition de loi », francetvinfo.fr 19 mars (j’écoutais France info ce jour-là et, si ma mémoire est bonne – faute d’avoir pu retrouver facilement cette émission diffusée vers 7h19 – , Michel Savin avait balayé la mise en cause « par l’ONU » en lâchant « on est en France » ; ce dédain n’honore ni le parlementaire, ni « son » pays). ; en effet, en l’état du droit, ce sont elles « qui décident dans leur règlement pour les compétitions qu’elles organisent »52« Port du voile dans le sport : interdit, autorisé… quelles sont les règles dans les compétitions ? », midilibre.fr (avec AFP) 20 mars 2025 : « Oui au badminton, au handball, à l’athlétisme mais non au foot, et depuis peu au rugby, au volley ou encore au basket » (je souligne toujours) ; Mathilde Goupil, « « On va perdre des gamines ! » : la proposition de loi sur l’interdiction du voile en compétition divise le monde sportif amateur », francetvinfo.fr le 29, renvoyant à « un récent rapport parlementaire » du 5 (35 p.) ; s’y affirmant « favorables, de longue date » (p. 30), Julien Odoul et Caroline Yadan estiment à une quinzaine de fédérations – sur plus ou moins une centaine – celles qui l’interdisent déjà (p. 8, en les listant en note ; parmi elles figureraient celles « sportive éducative de l’enseignement catholique » et de boxes : v. cependant infra à propos de celle amateur, sachant que le Défenseur des droits n’apparaît qu’à la dernière page, seulement dans la « Liste des questionnaires envoyés ». Page 32, celle « des personnes entendues » compte notamment Florence Bergeaud-Blackler – v. infra – et Frédérique de la Morena ; v. la note 9 de mon billet 15 décembre 2024 : le présent texte répond par la bande à l’idée selon laquelle l’« analyse juridique » – et conceptuelle – devrait se couper des sciences sociales)..

Lors de l’audience du 26 juin 2023 – après le prononcé du rapport d’Amélie Fort-Besnard et des conclusions de Clément Malverti –, « Me Loïc Poupot, le conseil de la FFF, a tenté de faire entendre ses arguments, [avec notamment une] plaidoirie en faveur d’un « ordre public sportif »53Sur cette idée d’ordre public sportif, du moins « au sens d’un système autonome de normes », v. les concl. préc., pp. 19-20 (en citant en note la thèse de Clémentine Legendre, soutenue à la Sorbonne en 2019 ; au passage, à propos de l’Union des associations européennes de football, v. Nicolas Kssis-Martov, « La France, enfant chéri de l’UEFA », sofoot.com 9 févr. 2024) : le rapporteur public rappelle « la création du Tribunal arbitral du sport (TAS) » et ces normes internationales, « dépourvues d’effet direct en droit interne » ; « en tout état de cause », le point 4 de la loi 4 de l’International Football Association Board (IFAB) – dont il précise en note qu’il est « composé de la Fédération internationale de football association (FIFA) ainsi que des quatre fédérations britanniques « pionnières » » – autorise « expressément les couvre-chefs, aux seules conditions qu’ils soient noirs ou en accord avec l’apparence du maillot » (sans lui être attachés) et sans risques pour autrui comme les joueuses (ou les joueurs, « les turbans » sikhs étant explicitement visés à la suite des « hidjabs » par la FIFA, à l’article 19.6 de son Règlement de l’équipement ; à propos de l’IFAB, v. Annabelle Caprais, Yamina Meziani, Haïfa Tlili, art. préc., Intersections, n° 2 – Sport, genre & droit, numéro thématique publié le 16 déc. 2024, §§ 10 à 12). En note de bas de page 22, Clément Malverti cite TAS 2019/A/6500 et 6580, 1er mars 2021, Islamic Republic of Iran Judo Federation c. International Judo Federation ; v. lequipe.fr à propos de Saeid Mollaei lors des JO de Tokyo, et la critique du film Tatami sorti pendant ceux de Paris – co-réalisé par Guy Nattiv et Zar Amir Ebrahami, également actrice (et à voir/lire infra).. Il a reçu l’appui de Me Frédéric Thiriez, avocat de la Ligue du droit international des femmes [ci-après LDIF]. Celui qui a présidé la Ligue de football professionnel [LFP] pendant 14 ans a présenté le voile comme « un signe de soumission des femmes aux hommes » avant de se lancer dans une diatribe contre l’Alliance citoyenne, qui assiste les Hijabeuses dans leur combat judiciaire, qu’il accuse d’être le relais d’une « offensive très organisée de l’islamisme politique avec à sa tête, l’Iran » »54Yunnes Abzouz, « Port du voile dans les compétitions de football : le rapporteur public du Conseil d’État propose d’en finir avec l’interdiction », Mediapart 27 juin 2023 (avant d’ajouter : « Me Thiriez a terminé sa plaidoirie en livrant sa vision du football, « meilleur antidote contre le communautarisme » » ; v. supra, en signalant sa communication « dans le champ du sport » lors du colloque intitulé La loi du 15 mars 2004 vingt ans après. Vêtements, religions et espace scolaire public, Toulouse, univ-droit.fr les 14-15 mars 2024) ; selon sa page Wikipédia au 6 mars 2025, « Alliance citoyenne est une association française (…) [qui] a été créée à Grenoble le 4 décembre 2012 avant d’essaimer à Rennes, puis en Seine-Saint-Denis et dans l’agglomération lyonnaise. Les fondateurs de l’association se sont inspirés des méthodes d’organisation de syndicats de quartier initiées par Saul Alinsky à Chicago dans les années 1930 » (community organizing) ; elle « a initié en 2020 le syndicat des hijabeuses » (v. aussi supra et infra). L’opposant déjà à la LDIF, CE Ord., 21 juin 2022, Ville de Grenoble, n° 464648, cons. 4, art. 1 et 3 (concernant les piscines municipales, et sans commenter ici cette ordonnance) ; s’agissant du campus voisin, v. plus récemment TA Clermont-Ferrand, 21 nov. 2024, Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, n° 2200047 (dalloz.fr) ; Soazig Le Nevé, « « Islamophobie » à Sciences Po Grenoble : la relaxe des étudiants confirmée par la justice administrative », le 25 (extrait)..

Au-delà de la référence55V. plus directement Frédéric Thiriez (entretien avec, par Didrick Pomelle), « Le hijab dans le football, ce serait de la liberté conditionnelle », ouest-france.fr 27 juin 2023 : « Ces jeunes filles françaises devraient se rendre compte de ce qu’il se passe en Iran, où les femmes se battent, parfois au péril de leur vie, pour enlever le voile ». « Ce qui compte, c’est le sort des femmes en France maintenant, répond[ait, sept ans plus tôt,] Hanane Karimi. Le voile en France n’a rien à voir avec le voile en Iran. Elles ne devraient pas être obligées de se voiler là-bas, et les Françaises musulmanes ne devraient pas être obligées de se dévoiler » (citée par Gaëlle Dupont, « Combattre en couleurs », Le Monde Idées 26 nov. 2016, p. 2, après avoir noté que « la loi de 2004 sur l’interdiction du voile à l’école signe d’ailleurs la naissance du féminisme décolonial » en France ; « « Affirmer que certaines femmes ne peuvent pas penser par elles-mêmes, qu’elles doivent être traitées comme des enfants, c’est l’un des grands symptômes du colonialisme », observe la sociologue Christine Delphy, l’une des rares féministes « historiques » en phase avec ce mouvement ») ; v. aussi Lucia Direnberger, Hanane Karimi, Abir Kréfa, et Amélie Le Renard, « Le voile est-il une oppression pour les femmes ? », in Fondation Copernic, Manuel indocile de sciences sociales. Pour des savoirs résistants, La Découverte, 2019, p. 773 : les autrices reviennent sur la colonisation puis traitent de l’alternative « [l’i]nterdire ou [le] rendre obligatoire ? », pp. 776-777 : « Arrêtons-nous sur le cas de l’Iran » (v. cette note) où la « monarchie Pahlavi, dans les années 1930, mène une campagne contre le voile » ; « En 1979, la mise en place de la République islamique change la donne » et il « devient un outil étatique de désoccidentalisation de la nation iranienne » en le rendant « obligatoire dans les espaces publics pour les femmes » (tout en les encourageant « à entrer massivement à l’université » ; dans le même sens, Nahal Tajadod, « Elle joue », 4 oct. 2012, à l’occasion de la parution de ce roman publié chez albin-michel.fr – inspiré de la vie de Golshifteh Farahani, citée infra – et dans lequel il est question de football, notamment page 66 en évoquant le sujet traité par le cinéaste Jafar Panahi dans Hors-jeu : v. le « Tir enroulé » de Benoît Smith, critikat.com 6 déc. 2006) ; « ces dernières années ont vu émerger des mouvements de (…) femmes souhaitant aussi bien, à titre personnel, porter ou ne pas porter le voile ». « 1979. La Révolution islamique en Iran », tel est l’objet d’un chapitre de Jean-Pierre Filiu (sous-titré « Le grand tournant ») in Le Monde des Religions : Les 20 dates clés de l’islam, juin 2015, HS n° 24, p. 88 (utile pour donner des repères temporels, ce Hors-série comprend auparavant Nabil Mouline, « Vers 850. La formation du sunnisme », p. 34 et Yann Richard, « 1501. L’Iran devient chiite », p. 60) ; des développements spécifiques lui sont consacrés dans la contribution d’Oissila Saaidia, « Les voiles dans les sociétés musulmanes : retour sur un vieux débat (années 1880-1989) », in Anne-Claire Husser et al., ouvr. préc., 2024, p. 29 (table) ; pour la période récente, v. encore Anne-Isabelle Tollet, « Narges Mohammadi. Prix Nobel du courage et de la ténacité », Le Journal du dimanche 10 déc. 2023, p. 19 : « La mort en détention de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs en raison d’un voile jugé « non conforme » en septembre 2022, l’ébranle. Mais n’entache pas sa détermination. Ni celle des femmes iraniennes qui, pour beaucoup, se soulèvent. Au point qu’aujourd’hui, la sanction pour le non-port du voile en Iran est devenue moins systématique de la part des pasdarans (gardiens de la révolution). Il est désormais possible, dans certains quartiers de la capitale ainsi qu’en province, de se promener tête découverte. Une pratique que les Iraniennes appellent le « just in case » (« juste au cas où »), avec le voile posé nonchalamment sur l’épaule afin de pouvoir le remettre rapidement en présence des autorités » ; Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, compte-rendu de séance, ungeneva.org 5 juill. 2023, rappelant la « Mission d’enquête internationale indépendante sur la République islamique d’Iran [qui] a été créée (…) le 24 novembre, pendant les manifestations qui ont suivi » ; deux ans après la mort de Jina Mahsa Amini, v. Shirin Ebadi (entretien avec, par Anahita Davari), « L’apartheid de genre signifie que vous discriminez la moitié de la société », justiceinfo.net 16 sept. 2024, rappelant qu’elle n’était « pas la première fille, ni la dernière femme, à être tuée par des agents du gouvernement » pour cette raison. aux femmes iraniennes56Ou afghanes, également mentionnées dans une tribune signée par un « collectif de juristes, parmi lesquels Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix, et Linda Weil-Curiel, responsable de la Ligue du droit international des femmes, propos[ant] de s’inspirer de la Convention internationale de 1973 contre le crime d’apartheid pour condamner la « séparation radicale, sous la contrainte, des femmes » » (extrait lemonde.fr 1er févr. 2023 ; d’un des signataires français, Stéphane Braconnier, « La communauté internationale doit-elle reconnaître l’apartheid sexuel ? », leclubdesjuristes.com le 8 mars) ; comparer Catherine Louveau (entretien avec, par Laurence Dionigi), « Nous demandons que l’apartheid sexuel soit inscrit dans la convention de l’ONU de 1973 au même titre que l’apartheid racial », 50-50magazine.fr le 9 mai, membre de la LDIF se revendiquant à la fois de sa présidente Annie Sugier et de l’« ancienne Prix Nobel de la paix » (v. ses positions à note la précédente in fine et infra à la note 59, pour celle relative à la législation française au moment de la réception de ce prix vingt ans plus tôt) ; récemment, v. Joanna Blain, « L’Afghan qui voulait apprendre à lire aux filles a disparu : « La vie des enfants a beaucoup changé grâce à lui » », leparisien.fr 8 mars 2025 (à propos de Wazir Khan, 25 ans)., sinon pour remarquer qu’un boxeur57S’agissant de la boxe et en citant notamment l’article 13 c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui protège le « droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle », la Défenseure des droits Claire Hédon a pris position à propos « du règlement intérieur du club Y », opposé à Mme X, en ces termes : « le code sportif de boxe amateur » n’interdit pas le port du voile ; « au contraire, pourvu qu’un tel couvre-chef ne présente pas de risque avéré pour la sécurité des pratiquants, son port est nécessaire pour pouvoir exercer la boxe amateur dès lors qu’il maintient en place les cheveux longs sous le casque réglementaire ». Partant, « le refus d’accès qui lui a été opposé était discriminatoire car fondé sur son appartenance à une religion déterminée » (DDD, décision n° 2023-143 du 19 juill., 9 p., spéc. §§ 17, 31, 37 à 39 et 60, pp. 3, 5 et 7). ayant de telles origines58« Voile dans le sport : Teddy Riner fait « une erreur » en parlant « de quelque chose qu’il ne connaît pas », affirme à nouveau Mahyar Monshipour », francetvinfo.fr (avec AFP) le 26 ; comparer Golshifteh Farahani sur RTL le 25, en ne résistant pas d’abord à citer son « interview lumineuse, d’une sincérité rare, et qui appelle le printemps », réalisée par Ava Djamshidi et Olivia de Lamberterie (éditorial de Manon Ruggieri, « À la vie, à l’amour », Elle le 13, p. 17, avec cet extrait le 12) : « mon père avait une bibliothèque énorme, ma mère se plaignait toujours qu’on allait se noyer dans les livres ! Il possédait beaucoup d’ouvrages interdits. (…) [C’était] un homme de gauche, il aimait la littérature russe. J’ai lu Dostoïevski, Tchekhov en farsi. Kafka était l’un de mes auteurs préférés » (p. 114) ; selon sa page Wikipédia au 30, Behzad Farahani lui a donné « un second prénom persan unique, en complément de son prénom officiel Rahavard ». Il « était amoureux de l’amour. (…) Mon prénom signifie la fleur qui est amoureuse (gol), prise et éprise, hypnotisée par l’amour (shifteh). L’Iran est un pays où on aime l’amour, notre poésie ne parle que de ça » (p. 117, avant de confier que « quelque chose est re-né » après que la vie lui a « envoyé flèche après flèche », qu’elle a « vécu une histoire d’amour impossible et étouffante. Et puis beaucoup d’histoires personnelles liées à l’exil, à [s]a famille » et ce pays, « même si (…) la révolution [y] est vraiment en marche » depuis deux ans ; v. déjà son entretien avec Salomé Saqué pour Blast, 2 mars 2024, autour de la 30ème min. – le début revenant aussi sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté). Elle incarne dans un film récent une passionnée de littérature « qui va renoncer à enseigner à l’Université mais (…) continuer à résister » (Léa Salamé, entretien avec « Golshifteh Farahani : « J’ai réussi à retrouver le moment présent » », France Inter le 19 ; v. aussi, avec Marie Drucker « & Zar Amir : en quête d’identité », C à vous le 25 ; pour des chroniques du film, qui place « Golshifteh Farahani face à la censure des mollahs iraniens », v. France 24 le 26 ou écouter francetvinfo.fr le 29, Le Masque et la Plume le 30) ; v. encore, avec notamment Mina Kavani, Signes des temps le 30 et Zar Amir (entretien avec, par Gaël Golhen), « Avec Lire Lolita à Téhéran, on donne une image différente de l’Iran », ouest-france.fr le 26 (elle « y joue le rôle de Sanaz. Un personnage courageux, qui intègre le cercle de lecture clandestin d’Azar Nafisi », l’autrice du livre – paru en 2003 aux États-Unis, traduit l’année d’après en France – qui a inspiré le réalisateur Eran Riklis ; v. son interview par Blanche Aloncle et Camille Zingraff, « Rester et lutter, ou partir et résister par l’écriture ou le cinéma ? », cult.news le 21 : « la question du regard masculin, c’est aussi celle de savoir comment un Israélien peut raconter une histoire iranienne »). Relectrice de ce billet – avant sa mise en ligne seulement le 19 mai –, la personne avec laquelle je suis allé voir ce film m’a signalé quelques références qu’il est possible de relier pour conclure cette longue note : introduisant son entretien avec Golshifteh Farahani (« Je suis intense, comme beaucoup d’Iraniens », femina.fr le 23), Anne Michelet notait qu’« elle s’exprime avec douceur et détermination » ; « Le pouvoir de la douceur », tel est le titre d’un article de Soline Delos dans Elle 30 janv., p. 55 (extrait), à partir de l’ouvrage sur sa Puissance d’Anne Dufourmantelle (Payot et librairie mollat 14 oct. 2013 ; Rivages Poche 2022), avant de citer – page suivante – un des podcasts de Charles Pépin (spotify.com 4 mars 2021) et « Marie Robert, dont l’Instagram @philosophyissexy rallie plus de 260 000 abonnés » (v. en ligne son entretien avec Fabienne Rosset, Femina.ch 25 nov. 2024 et 24heures.ch 7 janv., à propos de « son nouveau livre, Le miracle du réconfort, Flammarion/Versilio). Il est noté plus loin que cette douceur « n’agit cependant pas comme une pensée magique, de celle qu’on pourrait convoquer d’un claquement de doigts, imaginant qu’avec elle, tout ira bien. « Ce serait oublier un peu vite les peurs inhérentes à toute relation, surtout amoureuse », souligne Jeanne Siaud-Facchin. (…) D’où les difficultés parfois à lâcher prise, le besoin pour se protéger de rester dans une certaine vigilance, une mise à distance, la défense de son territoire. « Ce sont autant d’attitudes qui ne sont au fond qu’une manière déguisée d’être rassuré », décrypte la psychologue clinicienne ». Outre celles des autrices précitées, Olivia de Lamberterie mentionne notamment comme « Pages de velours », p. 57, les livres de Christian Bobin, Le plâtrier siffleur (éd. Poesis, 2018) et d’Arthur Teboul, Le déversoir (Pocket, 2023) – avec « des poèmes écrits de la manière la plus spontanée possible ». a pris le relai de Chahdortt Djavann59V. en particulier Thomas Deltombe, L’islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005, La Découverte, 2005, pp. 351-352, rappelant la position hostile à l’interdiction de Shirin Ebadi (v. déjà la note 16 de mon billet du 29 février 2020, au détour d’une citation de Fariba Adelkhah), en montrant comment et pourquoi Chahdortt Djavann, autrice de Bas les voiles ! (Gallimard, 2003), lui avait alors été préférée. D’origine iranienne également, mais ayant quant à lui étudié la question en sociologue (v. deux livres parus en 1995, le premier avec Françoise Gaspard, Le foulard et la République, La Découverte ; le second avec Chahla Chafiq, Femmes sous le voile. Face à la loi islamique, Félin), Farhad Khosrokhavar avait fait cette observation plus générale : « Les pourfendeurs du foulard sont pour commencer des « éradicatrices » : des femmes venues du Maghreb, d’Iran ou d’autres pays musulmans, qui y ont souffert et qui transposent leur expérience en France » (« Une laïcité frileuse », lemonde.fr 19 nov. 2003, sans contenir cet extrait que je souligne)., cette prise de position mérite quelques développements. Si le Conseil d’État a admis les interventions de « l’association Les dégommeuses, d’un côté, et [de la LDIF], de l’autre »60Arrêt préc., cons. 5 (v. aussi les art. 1 et 4) ; il ressort de la page 3 des conclusions précitées que l’association « Les dégommeuses » défend « la pratique du sport par les femmes », en tant que « club de foot lesbien et transgenre » (v. cette vidéo de présentation du 27 septembre 2021). Si leur intervention a été admise, le 29 juin 2023, par le Conseil d’État, v. contra TA Paris Ord., 9 févr. 2022, Association Alliance citoyenne et LDH, n° 2202977/9 et 220978/9, cons. 2 (et 10 pour cette reconnaissance d’« une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de manifester ») ; à propos de l’association venue en soutien des hijabeuses, v. encore la légende sous la quatrième illustration du présent billet (et, plus largement, supra la note 47). Ces dernières ne sont quant à elles pas citées, Clément Malverti précisant page 2 de ses conclusions qu’il s’agit d’un « collectif informel » (v. Mejdaline Mhiri, bondyblog.fr 2 août 2021, avec une vidéo postée lors de la publication initiale de ce reportage le 20 mars ; il s’est constitué en association en janvier 2023 – postérieurement à l’introduction du recours)., il s’est bien gardé de donner raison à cette dernière. Cette argumentation restant très présente lors des « polémiques à répétition sur le port du voile » – qui poussent à l’émigration61Louise Couvelaire, « Français de confession musulmane, la tentation du départ », Le Monde 19 avr. 2024, p. 12 (extrait), à l’occasion de la parution (le 26) du livre d’Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin, La France, tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane (Seuil ; pour une recension « de cet ouvrage qui [en] livre un portrait nuancé », en venant « interroger la pertinence de l’entrée par la variable religieuse plutôt que par la trajectoire migratoire », puis inviter à approfondir « le rapport au politique de cette diaspora », v. Anne de Rugy, Lectures 13 déc., § 5). –, il convient de rappeler le sort qui lui fût réservé dans les conclusions précitées de Clément Malverti (en insérant encore une dizaine de notes de-ci de-là).