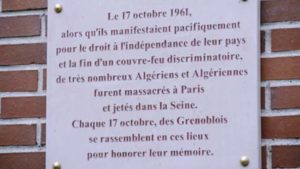

Dans deux jours, ce sera à la fois la Journée mondiale du refus de la misère (« créée en 1987 par Joseph Wresinski », comme le rappelait l’année dernière la CNCDH) et, au plan national, la commémoration du 17 octobre 1961 : ce jour-là, à Paris, « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression » (communiqué de l’Élysée du 17 oct. 2012, la reconnaissance de « ces faits » constituant une des promesses de campagne du candidat François Hollande).

Le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron reconnaissait « au nom de la République » la responsabilité de cette dernière dans l’assassinat, en 1957, du thésard en mathématiques Maurice Audin, militant communiste et anticolonialiste ; cette déclaration officielle est venue établir un lien clair avec la torture, qui « appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal », en prenant « acte de ce que la recherche historique a établi depuis longtemps maintenant » (Raphaëlle Branche [1]).

L’information avait fait les gros titres, en marginalisant à la Une du « quotidien de référence » l’autre annonce de la veille, celle du plan pauvreté (à propos duquel v. mes billets du 15, ici et là, ainsi que la première édition du Rapport sur la pauvreté en France, édité aujourd’hui par l’Observatoire des inégalités). L’historienne précitée était invitée Du Grain à moudre le 24, avec le professeur Iannis Roder et la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter ; la question posée par Hervé Gardette : « Faut-il revoir l’enseignement de la guerre d’Algérie ? ».

« enseignement du passé colonial » : une « progressive problématisation et politisation » (Laurence De Cock, 2018)

Le 18, Olivier Le Cour Grandmaison annonçait à l’APS que le « collectif pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris et sa banlieue se réunira[it], comme tous les ans, sur le Pont Saint-Michel pour « exiger la reconnaissance de ce crime comme crime d’État et l’ouverture de toutes les archives » » (à l’initiative de l’association « 17 octobre contre l’oubli », v. l’ouvrage sous sa direction, sous-titré Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001 [2] ; Yves Royer y traite de « L’Algérie dans nos manuels », pp. 113 et s.).

La République française « n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel », manquant de précision, déplorait l’année dernière un autre historien ; Fabrice Riceputi affirmait alors : « Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire. (…) Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de « l’extrême-droitisation » de la société française » [3].

A l’occasion d’un colloque organisé à Lyon en juin 2006 (Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire : le cas de l’histoire franco-algérienne), Gilles Boyer et Véronique Stacchetti mentionnaient au titre des « pratiques pédagogiques originales (…) l’étude du roman de Leïla Sebbar La Seine était rouge » (Actes Sud, 2009), dans un collège de l’académie de Lyon ([4]).

Dans cette contribution, il est renvoyé en note n° 1 à la thèse de Françoise Lantheaume (EHESS, 2002), qui a dirigé celle de Laurence De Cock (Université Lumière Lyon 2, 2016 : l’entrée « 17 octobre » conduit à un certain nombre de résultats ; v. aussi le chapitre 3 sur l’« éducation aux droits de l’homme » encouragée par l’UNESCO, pp. 161 et s.). Elle en a tiré un livre publié aux PUL en août, sous le titre Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours (le sous-titre employé ci-dessus est tiré des extraits de son introduction, publiés par Theconversation.com le 27).

Dans une tribune publiée la veille des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 ([5]), elle notait que « l’analyse des programmes ne présume pas forcément de la réalité des enseignements et de ce que savent aujourd’hui les élèves » ; et d’évoquer « une enquête lancée par l’université Lyon-II et soutenue par l’Institut français de l’éducation (IFE-ENS de Lyon) », alors « en cours de traitement ». Dans l’ouvrage qui en est issu, Églantine Wuillot souligne « le peu de place pour les conflits qui entrent difficilement dans [le cadre républicain, avec ses principes de justice, de liberté et d’égalité] (les guerres coloniales, par exemple) » ([6]).

A propos de l’enseignement du fait colonial, Laurence De Cock a cherché à comprendre « comment on a pu arriver à ce que soit possible de dire, en même temps, « il n’y en a pas », ou « il y en a trop » ». Une « large partie » de son livre est consacrée « à la question de l’enseignement de la guerre d’Algérie et sa mémoire, (…) proportionnel[le] à la place que cela a occupé dans les débats publics » ces dernières décennies (entretien avec Amélie Quentel, Lesinrocks.com 3 sept. 2018, avec cette clarification : « non, on n’en parle pas trop, et oui, on en parle »).

L’« une des surprises de [s]a thèse a été de constater que le fait colonial est abordé de façon beaucoup plus décomplexée et engagée dans les années 1970 et 1980 qu’aujourd’hui. Les manuels de terminale Nathan de 1983 par exemple parlent des responsabilités de l’armée française dans la torture pendant la guerre d’Algérie » (entretien avec François Jarraud, Le Café Pédagogique 7 sept.). Durant cette période, « cette mémoire ne posait pas tant de problème. Elle n’est pas débattue socialement [et] devient problématique lorsque la guerre d’Algérie devient un enjeu lié à l’immigration » ([7]).

Depuis lors, la « présence désormais permanente des enfants de l’immigration coloniale et post-coloniale dans les classes » est l’objet d’un traitement politique qui conduit « à faire de la mémoire coloniale un sujet politiquement sensible », en particulier « lorsque la question rejaillit dans l’espace public à propos de la torture en 2000 » ([8]). Dans l’entretien pour Les inrocks, elle revient sur sa « manière de penser l’articulation entre le racisme contemporain et la mémoire coloniale », en croisant la « question des discriminations (…) avec d’autres critères, de classe, de genre ».

Accompagnant la publication du livre de Marcel et Paulette Péju, Gilles Manceron remarque : « Lors de la manifestation du 17 octobre, beaucoup d’observateurs ont été étonnés par le nombre de femmes qui y participaient, souvent habillées des mêmes vêtements que les Françaises, et par le caractère mixte des cortèges. Dans ceux, souvent méconnus, du 20 octobre et des jours qui ont suivi, (…) elles ont massivement participé, sans presque aucun appui ni encadrement masculins du fait de la désorganisation de la structure clandestine du FLN » (La triple occultation d’un massacre, La Découverte, 2011, p. 180).

Il renvoie notamment au dernier chapitre de cet ouvrage – terminé en 1962 –, Le 17 octobre des Algériens, pp. 73 à 80, lequel commence ainsi : « Le vendredi 20 octobre, à leur tour, 90 % des femmes algériennes de la région parisienne répondirent à l’appel du FLN : « N’envoyez pas vos enfants à l’école aujourd’hui ; allez manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de milliers d’Algériens » ».

Gilles Manceron détaille quant à lui « la négation et la dénaturation immédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants » (pp. 111-112 [9]).

D’autres supports ont permis de faire connaître cette histoire : entre autres, un texte du rappeur Médine (Zaouiche) en 2006, entré dans les manuels des éditions Nathan en 2012 (v. Jérémie Léger, konbini.com janv. 2018) ; le documentaire ci-contre et, l’année dernière, ce court métrage de Mohamed Ketfi (Jhon Rachid).

Un billet (30 juill., actualisé aujourd’hui) m’a déjà permis d’aborder la tension entre histoire et mémoire(s). Certaines pages de ma thèse concernent directement l’Algérie coloniale (p. 185 à propos des élèves juifs ; pp. 369-372, 546 et 548 à propos de la référence aux libertés), d’autres dressent des parallèles avec celle d’aujourd’hui (pp. 460 et 481). Après l’affirmation européenne du « droit à l’instruction » en 1952, l’une des raisons officielles à la ratification tardive de la Convention concernait l’enseignement (privé) – au nom de sa « laïcité » –, l’officieuse tenant aux atteintes aux droits garantis par ce texte commises durant cette guerre (pp. 816 et s., spéc. 818), que d’aucuns appellent encore aujourd’hui « la pénible question algérienne » ([10]).

Au terme de son histoire populaire, Michelle Zancarini-Fournel note qu’est probablement sous-estimée, notamment, « la réactivation – voire la réinvention – de mémoires familiales pour les descendant.e.s des familles ayant immigré ». Avant d’en venir au 17 octobre 1961, elle traite de l’affaire Audin (1957), juste après avoir mentionné « la protestation du professeur de droit gaulliste René Capitant » à propos d’Ali Boumendjel (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016, pp 911 et 761).

« suicide » d’Ali Boumendjel (1957) : René Capitant suspend ses cours

A partir du livre d’une autre historienne, Malika Rahal, Hassane Zerrouky rappelait en 2010 (l’Humanité 2 nov.) que le « jeune avocat, membre d’un collectif de défense des militants du FLN et militant du Mouvement mondial de la paix, (…) a été basculé du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger, là où justement ont été détenus et torturés le journaliste Henri Alleg et le mathématicien Maurice Audin ».

Et d’ajouter : « Non convaincu du « suicide » de son ancien étudiant, [l’ancien ministre de l’Éducation nationale [11]] décide de « suspendre ses cours » en guise de protestation et au nom de « l’honneur de la France », et envoie une copie de la lettre adressée à ses supérieurs à plusieurs journaux ».

Michelle Zancarini-Fournel aborde cinq pages plus loin le 17 octobre 1961 à Paris, en précisant que l’« une des attaques les plus sanglantes contre les manifestants a lieu sur les Grands Boulevards, devant le cinéma Le Rex » (ouvr. préc., p. 766).

« C’est seulement à partir de la loi [n° 61-1439 du 26 décembre] que l’État se préoccupe vraiment d’organiser le rapatriement » ; « l’exode des Français d’Algérie s’accentue [après les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962]. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux appartiennent aux classes populaires » (pp. 768-769). Avant de noter que les « formes ultérieures de la rétention administrative des étrangers en France sont les héritières directes [du système d’internement] des populations coloniales, étrangères et migrantes », l’historienne s’intéresse alors aux termes employés pour désigner les harkis, en renvoyant au livre de son homologue américain Todd Shepard [12].

Ce dernier précise que « les références officielles concernant les Algériens juridiquement catégorisés comme [« musulmans »] ne s’appliquaient pas nécessairement à des pratiquants de l’islam » ([13]) ; il explique ultérieurement avoir « beaucoup travaillé sur les questions de la torture, notamment » sa justification en « taxant ceux qui critiquaient la France de pédérastes » ([14]).

En notes de bas de pages 6 et 16 de l’ouvrage posthume de Marcel et Paulette Péju, il est indiqué d’une part qu’elle est décédée en 1979 et lui en 2005, après l’évocation de la préface de Pierre Vidal-Naquet à la réédition de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, précédé de Les Harkis à Paris (La Découverte, 2000) ; d’autre part, Gilles Manceron cite un entretien avec Marcel Péju pour la revue de la Ligue des Droits de l’Homme (Hommes et Libertés sept.-nov. 2001, n° 116, p. 20), intitulé « Du 17 octobre 1961 à la question des harkis ».

« camp de Bias » (1964-1975) : la faute de l’État dans la scolarisation des enfants des harkis

Dans ma thèse, au terme de mon premier titre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation, je cite page 188 la « première décision de justice reconnaissant les fautes commises par l’État à l’égard des harkis », selon Hafida Belrhali-Bernard ; professeure à l’UGA, l’annotatrice discutait l’idée selon laquelle la « réparation aurait déjà eu lieu » ; plus loin, avant de faire référence à « d’autres contextes » en citant l’arrêt Laruelle – v. mon premier billet –, elle montrait comment « les préjudices de l’histoire brouillent les grilles d’analyse sur les mécanismes indemnitaires » (AJDA 2015, p. 114, spéc. pp. 117 et 120).

« La haute juridiction » vient de relever « une double erreur de droit » de la part de la cour administrative d’appel de Versailles (Marie-Christine de Montecler, obs. sous CE, 3 oct. 2018, n° 410611 ; AJDA 2018, p. 1872 [15]). C’est toutefois en prenant appui sur les décisions des juges du fond qu’une indemnisation (chiffrée à 15 000 euros) est – cette fois – décidée. En plus de venir confirmer discrètement une clarification quant à l’intervention du « Comité harkis et vérité » ([16]), le Conseil d’État se réfère aux « conditions de droit commun » en matière de « scolarisation des enfants » : l’État a commis une faute caractérisée notamment par la méconnaissance de ces règles à propos des personnes dans la situation du requérant ; né au camp « Joffre » de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ce « fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie » avait été, à l’âge d’un an, « transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu’en 1975 » (cons. 7 et 1).

Ajouts au 20 octobre 2018, en guise de conclusion trois jours après le 17, avec cette tribune du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (co-signée par sa présidente Natacha Coquery avec Michèle Riot-Sarcey), alors que « cette répression n’est toujours pas reconnue comme un crime d’État par la France » (Brut). V. aussi ce thread Twitter – commencé par Mathilde Larrère, terminé par Laurence De Cock sur les aspects mémoriels (ici et là) –, cet article en avril 2016/2017 : « Quand Gabriel Garcia Marquez était un algérien dans le Paris de Papon » ; enfin cette citation : « Je me souviens de son cartable et de ses livres. J’étais émerveillé à l’époque par ses gros livres et ses gros dictionnaires » (Djoudi Bedar, cité par Hana Ferroudj, « Fatima Bedar, fille de tirailleur algérien, « noyée » le 17 octobre 1961 », Bondy blog 17 oct. 2013).

Ajout au 12 novembre 2018, pour signaler la chronique publiée ce jour sous l’arrêt du 3 octobre précité, en réagissant à un extrait : « tout en se gardant de tout anachronisme et en se préservant d’analogies hasardeuses, comme le relevait A. Bretonneau dans ses conclusions [17] », Charline Nicolas et Yannick Faure citent deux décisions antérieures du Conseil d’État, concernant les personnes migrantes (AJDA 2018, p. 2187, spéc. p. 2190) ; si, pour la période allant jusqu’en 1975 évoquée supra, l’affirmation du droit à l’éducation aurait été anachronique – sauf à mobiliser le droit international –, en 2015 et 2017, c’est l’absence de toute mention de ce droit à qui surprend (v. ma thèse pp. 1115-1116 et 1224 ; la chronique alors citée l’est aussi au terme de mon tout premier billet).

Ajouts au 17 novembre 2018, avec cinq textes réagissant à l’annonce du décès de Brigitte Lainé, le 2 : de Sonia Combe le 7, de Mathilde Larrère le 11, de Fabrice Riceputi le 12 (à partir de son ouvrage précité), de Clémence Jost le 13 et de Chloé Leprince le 16 (le parcours de l’archiviste est aussi évoqué le même jour dans l’émission La Fabrique de l’histoire) ; à travers son courage se trouve soulignée l’importance de la conservation de la mémoire, laquelle passe par celle des archives, ainsi que par la possibilité de les consulter. Il est aussi fait référence à un jugement donnant l’occasion d’aborder la question de l’(in)exécution des décisions de justice, « l’administration ayant uniquement proposé à Mme Lain[é] d’assurer la responsabilité du secteur des archives privées, au sein du nouveau service des archives territoriales et privées, ce qui ne correspond[ait] pas aux fonctions qu’elle exerçait auparavant, sans établir un intérêt du service qui s’opposerait à l’exécution du jugement du 20 mars 2003 [qui lui avait déjà donné raison ; il était alors remarqué qu’« une sanction disciplinaire déguisée » avait été identifiée] » (TA Paris, 4 mars 2004, n° 0315668/5, avec injonction au maire de Paris).

[1] Raphaëlle Branche (entretien avec, par Christine Rousseau), « Il ne sera plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie », Le Monde 14 sept. 2018, p. 20

[2] Les « Réflexions » s’ouvrent par un texte de Jean-Luc Einaudi – décédé en 2014, auteur de La Bataille de Paris (Seuil, 1991) et d’Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001), rééd. 2011 –, concluant qu’il s’opposera « résolument aux tentatives cherchant à opposer victimes juives et algériennes » de Maurice Papon (in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001, p. 58).

[3] Fabrice Riceputi – auteur de La bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, Le passager clandestin, 2015 –, « La bataille pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 continue », Le Monde.fr 17 oct. 2017

[4] Gilles Boyer et Véronique Stacchetti, « Enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de mémoires ? », in Frédéric Abécassis et alii (dir.), La France et l’Algérie : leçons d’histoire : De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Éd., 2007, p. 241 ; lors du même colloque, v. le « Bilan du 17 octobre 1961 à Paris » des historiens britanniques Jim House et Neil Mac Master, résumant leur livre comme l’explique Guy Pervillé dans un billet du 18 janv. 2016

[5] Laurence De Cock, « Enseignement : des conflits sans histoire », Le Monde.fr 12 oct. 2013

[6] Églantine Wuillot, « La guerre : opérateur de l’histoire de France », in Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau (dir.), Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves, PUL, 2016, p. 83, spéc. p. 92

[7] Laurence De Cock, citée par Nicolas Dutent et Pierre Chaillan ; propos choisis de la table ronde animée par Rosa Moussaoui, avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Quel enseignement du fait colonial ? », l’Humanité 21 sept., p. 11

[8] Laurence De Cock, « Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ? », AOC 9 oct. ; sur le même site le 10, Karima Lazali, « L’ombre de la République – à propos de la reconnaissance du crime d’État sur Maurice Audin » : commentant ce « tournant mémoriel », l’autrice défend l’idée que « la colonialité est la part monarchique de la République » (de Laurence De Cock encore, « L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée ? », billet d’aujourd’hui). Ajout en avril 2024 du récit documentaire d’Odile Conseil, suivi d’un entretien de Fabrice Drouelle avec l’historienne Sylvie Thénault, pour le podcast Affaires sensibles (« Le cas Maurice Audin et la torture en Algérie », radiofrance.fr 18 sept. 2023).

[9] Sur le premier facteur identifié par Gilles Manceron – le rôle de l’État –, v. aussi son billet du 16 octobre 2017, à partir des « notes laissées par le porte-parole du général de Gaulle, Louis Terrenoire, (…) publiées dans un ouvrage émouvant de sa fille, Marie-Odile ».

[10] Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob, 2018, p. 117, cité par Damien Augias, « La Ve République : une naissance aux forceps ? », nonfiction.fr 4 oct. 2018 ; recension croisée de ce livre avec celui de Grey Anderson (traduit par Éric Hazan), La guerre civile en France 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique.

[11] L’entrée « René Capitant » conduit à une dizaine d’entrées dans ma thèse, mais mes lectures ne m’avaient jamais amené jusqu’à la rédaction de ce billet à l’élément ici rapporté ; fils d’un autre juriste célèbre, Henri Capitant, il est lui aussi né en Isère : le premier à Grenoble en 1865, le second à La Tronche en 1901. Ajout en avril 2024 d’une reconnaissance qui « fait partie des gestes d’apaisement recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie » (remis au président de la République le 20 janvier 2021), lequel avait « soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu’en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des « excuses » de Paris pour la colonisation » (« Emmanuel Macron reconnaît que l’avocat Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française en Algérie », lemonde.fr (avec AFP) le 3 mars).

[12] Todd Shepard (traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Servan-Schreiber), 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008 (2006), pp. 298-315 ; ces pages prennent place dans les développements consacrés au « refoulement des musulmans » ; outre ce chapitre IX, v. les premier et cinquième qui s’intitulent « Citoyens français musulmans d’Algérie : une histoire éphémère », pp. 35 et s. « Qui sera algérien ? Qui sera français ? », pp. 181 et s.

[13] Ibid., p. 23 (en introduction).

[14] Todd Shepard, entretien avec Sarah Al-Matary – à l’occasion du colloque « La guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi » –, La Vie des idées 19 déc. 2014

[15] Marie-Christine de Montecler, obs. intitulées « L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis », reprises sur Dalloz-actualite.fr, en citant in fine le considérant 12. Concernant la toute dernière phrase, comparer CE Sect., 11 janv. 1978, Vve Audin, n° 99435 : cette fois, l’exception de déchéance quadriennale avait été opposée à la demande indemnitaire formulée le 22 mars 1968, soit antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre ; le Conseil d’État la rejette, tout en déclarant la juridiction administrative incompétente pour ce « cas d’atteinte à la liberté individuelle », en juin 1957 ; la suite de la procédure n’est pas mentionnée dans la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, qui ne renvoie qu’à une seule décision : Crim., 22 déc. 1966, n° 66-93052, déclarant l’action publique éteinte sur le fondement de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 « portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie ».

[16] V. le considérant 2 de cet arrêt n° 410611, comme de celui d’appel, n° 14VE02837, et comparer avec le début de la note précitée ; Hafida Belrhali a aussi attiré mon attention sur ce point lorsque j’annotais un autre arrêt de la même CAA de Versailles, à propos duquel v. cette annonce in fine.

[17] Les conclusions d’Aurélie Bretonneau ont été publiées dans la dernière livraison de l’année de la la Revue française de droit administratif (v. RFDA 2018, p. 1131, spéc. p. 1132).

Les notes de bas de page de ce billet ont été ajoutées le 2 novembre 2019 ; elles ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.