Les deux premiers paragraphes de ce billet ont été remplacés lors de la publication de celui du 31 mai, qui a eu lieu en décalé dans les derniers jours de septembre (dans une première version) ; j’en ai profité pour enrichir les références citées, en complétant les ajouts d’autres extraits de la revue La Déferlante que j’avais faits en août (le 26 aux notes 21 [au début], 24 et 29 [à la fin], après un autre signalé le 15 à la note 28).

Je procède à cette substitution à partir d’un petit livre pourtant sur mon bureau depuis des mois, mais que je n’avais pas sous la main au début de cet été (depuis le Haut-Diois, où je n’avais pas prévu de développer autant) ; il permet d’insérer, en guise de préambule, des « éléments contextuels à placer », entre sa « publication initiale, début 2020 », et la « Préface de l’autrice en date du 27 avril 2024. Une école républicaine toujours hétéro et très cisgenre »1Gabrielle Richard, Hétéro, l’école ? La véritable idéologie du genre en milieu scolaire, éd. du remue-ménage, 2024, p. 7 ; v. auparavant Pratiques enseignantes et diversité sexuelle. Analyse des pratiques pédagogiques et d’intervention d’enseignants de l’école secondaire québécoise, thèse de doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal, 2014, 280 p. Co-signataire avec Sigolène Couchot-Schiex d’un texte titré « Ni « putes » ni prudes, et surtout pas « pédés » : attentes de genre chez les adolescent(e)s », theconversation.com 23 oct. 2016, l’autrice a fait partie en 2017, avec Johanna Dagorn, An[nastasi]a Meidani, Marielle Toulze, Clément Reverse, Marouchka Dubot et Arnaud Alessandrin, d’une « équipe de recherche (…) sur la santé scolaire des personnes LGBTI » – citée par ce dernier dans une tribune intitulée « Mineurs trans à l’école : épreuves et solutions », liberation.fr 7 juin 2018 (immédiatement ajoutée à mon billet du 24 avril ici actualisé ; v. infra la dernière note). Gabrielle Richard a réalisé cette année-là une autre enquête « pour le MAG Jeunes LGBT, avec le soutien de l’Unesco » (Olivia Bui-Xuan, « Le droit à l’éducation des élèves trans », in Pascale Bertoni, Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Le droit à l’éducation, mare & martin, 2024, p. 133, spéc. 135 à la note 13 ; v. ce « rapport synthétique de la consultation mondiale sur l’éducation inclusive et l’accès à la santé des jeunes LGBTI+ », mag-jeunes.org/2018). V. encore Clément Reversé, « Changer le regard porté au genre en milieu scolaire pour améliorer le vécu des élèves trans ? », La Revue de Santé Scolaire et Universitaire 2022, 5 p. (halshs-04831208v1), spéc. pp. 4 et 5 : en concluant que « des changements sont possibles et vont dans le sens d’une scolarité antioppressive et plus inclusive », l’auteur renvoyait à l’ouvrage précité, dont le sous-titre originel était Plaidoyer pour une éducation antioppressive à la sexualité (même éd., 2019) ; outre celle dite inclusive, cette approche pédagogique anti-oppressive est « critique des normes » (ou « de la norme », selon la thèse d’Élise Devieilhe, 2013, mobilisée dans la mienne préc., 2017, pp. 1078-1079, avec la note n° 2743) : c’« est une pédagogie queer », explique l’autrice dans son entrevue avec Nassira Hedjerassi, Genre Éducation Formation 2022, n° 6 : « In Memoriam bell hooks (1952-2021) » (v. l’édition de poche précitée de 2025, « Chapitre 5. Sortir de l’impasse : la pédagogie queer », pp. 157 et s., où Gabrielle Richard précise d’emblée qu’elle s’appelle « également » la « pédagogie critique des normes » ; et de développer, quatre pages plus loin, sur « l’inconfort comme outil », avant de présenter en français, pp. 174 à 176, les pratiques préconisées par Lee Airton, « The Gender-Friendly Classroom. Practical advice for teachers on welcoming gender diversity every day », edcan.ca 17 mai 2019 ; avoir « laissé une marque indélébile sur le domaine de l’éducation non seulement en Ontario, mais aussi dans le reste du Canada », lui a valu récemment d’être « personne lauréate [d’un] Prix de distinction » (ophea.net 20 juin 2025 ; dans le contexte français, défendant l’idée que « l’inclusivité est une anti-politique de l’action », Arya Meroni, « Les femmes trans sont des femmes ! Oui, très bien. Et après ? », blogs.mediapart.fr 21 avr.)..

- En quatre/cinq ans, « il y a [eu] en premier lieu la montée en puissance d’un discours conservateur, que plusieurs qualifient de panique morale, autour de l’autodétermination des jeunes trans et non binaires. Ce discours, porté par une mouvance anti-genre galvanisée en France par la Manif pour Tous en 2013 et amplement relayée médiatiquement depuis, fait feu de tout bois pour [présenter l’institution scolaire (…) comme] à préserver à tout prix – sans qu’on soit à même de reconnaître que [sa « neutralité »] est ancrée dans l’hétérosexualité et la conformité au sexe assigné à la naissance. Il s’agit d’un propos qui s’arrime facilement aux valeurs républicaines telles que défendues par les ministres de l’Éducation successifs, où la laïcité figure en bonne posture »5Ouvr. préc., 2024, pp. 7-8 (sur cette référence à la laïcité-neutralité, v. infra les notes 6 et 24) ; dans son premier chapitre (« Un milieu scolaire marqué par la culture dominante », pp. 25 et s.), l’autrice note que « la sexualité adolescente fait l’objet d’un important contrôle, que ce soit par la surveillance des adultes ou par celle des pairs. Ce contrôle contribue au maintien d’un ordre social cis-hétéronormatif (…) » (pp. 39-40). Ajouts le 10 oct. : curieusement, je n’avais pas cité Dr Kpote (Didier Valentin) dans la version initiale du présent billet – sinon par une référence indirecte avec le renvoi, à la note 24 infra, à la fin de mon billet du 29 févr. 2020 (à propos de l’affaire Mila) : v. la toute dernière (note 95, elle-même citée à la première de celui du 23 mars 2024). Comme beaucoup de personnes, je l’ai connu via le magazine Causette et il a réuni en mai 2018 « le meilleur de ses chroniques dans Génération Q », lavillebrule.com, avec plusieurs liens vers les recensions de ce recueil, le premier de S. G., le présentant comme « le plus punk des animateurs de prévention », avec son « humour ravageur [et ses] anecdotes hallucinantes » ; je me souviens particulier de l’une d’elles (je ne sais pas si elle fait partie des cinquante retenues) : « LGBTQIAAP+. Déchiffrez des lettres », Causette oct. 2016, n° 71, p. 70 (Lesbienne, gay, bisexuel(le), transsexuel(le), queer, intersexe, asexue(le), agenre et pansexuel(le) : « « C’est bien joli votre phrase, monsieur, mais si mon père apprend que je suis G, B, T ou I, il me fait bouffer le dico par le cul », m’avait fait remarquer avec humour un redoublant qui n’avait pas sa langue dans sa poche ». À la faveur d’un arpentage (merci aux organisateurs !), j’ai découvert que nos origines communes n’étaient pas seulement ligériennes mais aussi drômoises : vingt ans avant moi, il est né « quelque part entre les terrils et le Chaudron, ou le stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne pour les non-initiés » (en 1964, « un 29 novembre comme Chirac » – la « grosse arnaque » du « rayon nostalgie », précise-t-il en rappelant « ses déclarations racistes sur le bruit et l’odeur des voisins africains ») ; alors que j’y suis arrivé – sauf erreur – pour l’école primaire, c’est en « 1989, au hasard de la vie, [qu’il a] atterri à Valence, dans la Drôme, [devenant] concepteur-rédacteur dans une petite agence de pub, avec les meilleurs boss de la Terre ». Et c’est dans cette ville qu’« un soir de festival, l’été, (…) s’est scellé [s]on destin associatif » (Pubère la vie. À l’école des genres, éd. du Détour, 2025, pp. 9-10, 11 et 11-12) ; comparer cet entretien avec Caroline Flepp, « Je ne me définirais pas comme féministe… je préfère utiliser le terme d’allié », 50-50magazine.fr 23 oct. 2019 (« J’ai commencé à travailler dans la pub en province »), avec l’« épisode du podcast Les Couilles sur la table », de la toute aussi inspirante Victoire Tuaillon (v. par ex. la note 55 de mon billet du 30 avril 2020, en période de confinement) : « #87 Dans la tête des ados », binge.audio 26 oct. 2023 – à l’occasion de la première édition du livre, et avec une retranscription : « à l’époque j’étais à Valence, donc dans le sud de la France ». Le site des editionsdudetour.com renvoie à plusieurs recommandations, dont celle de Kim, de la librairie valentinoise Notre Temps, ainsi qu’aux pp. 50-51 (59-60 de la version papier de mai 2025, que j’ai pu parcourir en septembre) : « En tant que mec cis, hétéro, il faut accepter de militer tout en se faisant « sniper » sur ses privilèges. (…) Consentir à prendre des coups, oser se regarder dans la glace, en rabattre un peu en société, déconstruire vraiment et non juste s’en vanter, ça pourrait être une bonne base de résolutions masculines pour l’après-#MeToo ». En ce mois de septembre, j’ai aussi appris qu’avaient eu lieu à Valence les Journées d’études 2025 de la fédération nationale des services sociaux spécialisées de protection de l’enfance, La sexualité à l’adolescence : de la découverte de soi à la mise en danger, fn3s.fr 11-12-13 juin ; il faisait partie des personnes intervenantes. Son livre est dédié notamment à ses « enfants pour qui transgresser est compliqué vu [qu’il connaît] tous les dossiers », ainsi qu’à ses « sœurs de lutte, de Sol En Si au Crips » (solensi.org et lecrips-idf.net). Si les « blogueuses, instagrammeuses » et « youtubeuses » sont remerciées en ce qu’elles l’ont « nourri par leur travail », il n’hésite pas à formuler quelques critiques (constructives) : « La prévention hygiéniste » est ainsi l’objet de développements particuliers, page 45, dans lesquels il relève qu’elle est « moquée par les jeunes influenceuses et influenceurs du cul sur les réseaux. Pourtant, ce qui fait notre point fort, c’est le « aller-vers » (…). Instagram et l’action de terrain peuvent être complémentaires mais, en aucun cas, se substituer l’un à l’autre » ; dans les dernières pages, « Financer vraiment – pas artificiellement », il insiste : « nos jeunes ont besoin aussi de présence humaine » et il est « impératif d’aller à leur rencontre, pour mettre du tiers entre l’humain et les écrans, pour provoquer le décalage et l’esprit critique » (pp. 339-340). Entretemps, page 58, il remarque aussi : « La saturation des hommes cisgenres devant la déferlante des comptes Instagram, chaînes YouTube, livres et prises de parole féministes est bien réelle ». Quarante pages auparavant, il fait observer que « si l’heure est à la guerre, les mecs, pourtant si prompts à s’engager dans le fight d’habitude, ne sont pas légion. Peut-être craignent-ils pour leurs roustons. Savoir se taire en terre féministe, c’est écrit noir sur blanc [par Francis Dupuis-Déri dans son « Petit guide du « disempowerment » pour hommes proféministes », revuepossibles.ojs.umontreal.ca été 2014, p. 79 (v. aussi le blog de yeun lagadeuc-ygouf, scenesdelavisquotidien.com 25 juill.) ; v. ainsi pp. 85 à 91, spéc. 88] et c’est répété à l’envi sur les comptes des militantes ». Mobilisant ce concept pour « faciliter l’empowerment des femmes », son auteur écrit page 82 : « Le disempowerment des hommes n’implique pas de réduire notre capacité d’agir ou d’être moins confiants et moins puissants en tant qu’êtres humains, mais en tant qu’hommes et donc en tant que membre de la classe dominante et privilégiée dans le patriarcat. L’engagement des hommes dans un processus individuel et collectif de disempowerment consiste à réduire le pouvoir que nous exerçons individuellement et collectivement sur les femmes, y compris les féministes » ; et de préciser, page suivante, que cette proposition évoque la distinction, avancée par des féministes [Marylin French, La Fascination du pouvoir, Acropole, 1986, pp. 524-532 ; Anna Kruzynski, « De l’Opération SalAMI à Némésis : le cheminement d’un groupe de femmes du mouvement altermondialiste québécois », Recherches féministes 2004, vol. 17, n° 2, p. 227, spéc. pp. 251-252), entre diverses formes de pouvoir, d’une part le « pouvoir sur » qui désigne la domination (j’exerce mon pouvoir sur une ou des femmes), et d’autre part le « pouvoir de », c’est-à-dire la capacité d’agir et de faire (j’ai le pouvoir de faire ceci ou cela) ». Didier Valentin (Dr Kpote) de poursuivre quant à lui : « Mes collègues et amies en ont fait une blague récurrente, celle de déporter tous les masculinistes de la Terre sur l’île de Queimada Grande surnommée « l’île aux serpents », au large de Sâo Paulo ; l’un des endroits les plus dangereux au monde pour l’homme. Sur place, une colonie de serpents extrêmement venimeux, les vipères Jararaca-ilhoa s’occuperaient de leur cas. Pour l’instant, j’ai obtenu d’elles le privilège d’y convoyer les maudits mâles cis-het mais, au moindre faux pas, je sais que le ferry repartira sans moi. Une bonne raison pour m’assurer que ce livre raconte concrètement tout ce qu’il m’a fallu déconstruire pour être le meilleur allié possible » (pp. 18-19, avant d’ajouter : « Forcément, au regard des jeunes générations, il m’arrive de ne pas être « au bon endroit ». Mais je préfère, de très très loin, les maladroits aux malveillants ». La citation que j’utilisais sur ce site en 2020 se retrouve dans des développements réunis sous le titre « Le féminisme inch Allah », p. 311, spéc. 315 ; page 318, il explique que la formule provient d’un t-shirt offert par ses collègues pour son anniversaire, dont deux musulmanes, avant d’indiquer pouvoir « être tour à tour athée, agnostique, mécréant, libertaire, voire anarchiste. Et pourtant, le fait religieux prend énormément de place dans ma vie professionnelle ». Et de renvoyer à une « vidéo qui traîne sur le tube où [il était] l’invité, en août 2020, sur Beur FM, de Nadia El Bouga, sage-femme, sexologue clinicienne et croyante voilée » : beurfm.net/video 8 sept. ; Nadia El Bouga (avec Victoria Gairin), La sexualité dévoilée. Sexologue, féministe et musulmane, Grasset, 2017, extrait liseuse-hachette.fr (v. son entretien avec Imane Youssfi, « L’éducation pour sortir les musulmans de l’analphabétisme sexuel », saphirnews.com 30 oct. 2017 et le décryptage récent d’antigone-formation.fr 11 févr. 2025). Dans une autre vidéo, il évoque la Pédagogie critique de la norme – v. supra la note 1 –, « qui vient (plutôt) des pays nordiques » (« Sexualité féminine et féminisme. Et les hommes ? », intervention lors des Rencontres 2022 de l’Association des Sexologues Cliniciens Francophones, mise en ligne par Joëlle Mignot, 14 janv. 2023, avant la diffusion d’un extrait de l’excellente série Sex Education – à partir de la 11ème minute). Suit l’évocation d’une scène d’éducation à la vie relationnelle faite par le CLAIR – v. supra la note 3 –, avant d’insister sur l’importance de ne pas « mégenrer » (même si « on peut tous se rater des fois » ; à ce sujet, Olivia Bui-Xuan défend l’idée stimulante d’une implication nécessaire du droit à l’éducation : v. infra la note 37). Le propos s’étend jusqu’à la calvitie (« le poil et la virilité », un peu après la vingtième minute) et se termine sur l’empathie comme compétence psychosociale, le langage et la nécessaire qualification juridique des faits susceptibles de constituer des infractions sexuelles. Ajouts le 23 oct. de quelques liens (certains partagés lors de la formation en ligne signalée à la note 34, qui m’avait déjà conduit à insérer les première et troisième illustrations, en fin de journée le 2), vers cette page rappelant « les bases » pour « caractériser les violences » (noustoutes.org/sinformer), ce formulaire de signalement (airtable.com), l’outil relatif à celles « conjugales », conçu il y a sept ans (« Le Violentomètre », centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque 2 sept., date de sa dernière mise à jour), le rapport intitulé « Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et agressions sexuelles » (haut-conseil-egalite.gouv.fr le 24) et l’ouvrage de quatorze anthropologues marseillais·es sur « le procès de Dominique Pelicot et de ses 51 co-accusés » (Delphine Tanguy laprovence.com le 6 oct., recensant Perrine Lachenal et Céline Lesourd (dir.), Mazan. Anthropologie d’un procès pour viols, centrenorbertelias.cnrs.fr). Dans son livre précité, Dr Kpote (Didier Valentin) cite Sohane Benziane (18 oct. 1984 – 4 oct. 2002, wikipedia.org signalant – selon la page actualisée treize ans après ce « meurtre et ses circonstances particulièrement violentes » – le livre d’Annie Sugier et Linda Weil-Curiel, Un féminicide en France. Sohane 17 ans, brûlée vive, Le Bord de l’eau, 2023, editionsbdl.com) : rappelant qu’elle a été « retrouvée morte, brûlée vive dans un local à poubelles de la cité Balzac, à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne », il précise être alors intervenu dans un « lycée pas très loin », en étant « sorti choqué et éreinté par cette séance, à tel point [qu’il s’est depuis] juré de travailler différemment » (p. 50, avant d’évoquer page suivante l’association Ni putes ni soumises (NPNS), qui « envoyait des jeunes filles, pas toujours bien formées », et une autre intervention personnelle « à Creil, dans l’Oise, dans le collège d’où était issu Shaïna » [11 août 2004 – 25 oct. 2019] ; dans La lettre pour tous·tes de Mediapart du 2 oct. 2025, #84, Ellen Salvi recense le livre de Negar Haeri, l’avocate pénaliste de la famille Hansye : La jeune fille et la mort, seuil.com, en renvoyant aussi à [la retranscription de] cet extrait lefigaro[TV].fr 30 sept.)..

- « L’Éducation nationale n’a pas manqué une occasion de montrer son attachement aux traditions en matière de langage. Ainsi, en mai 2021, le ministre Jean-Michel Blanquer et la première dame Brigitte Macron ont pris explicitement position contre le pronom « iel », quelques jours seulement après avoir interdit le recours à l’écriture inclusive (et le point médian en particulier) à l’école. Là comme ailleurs, l’Éducation nationale estime faire preuve de « neutralité », et peine ce faisant à reconnaître le caractère situé de certaines de ses exigences, comme cela peut être le cas aussi au niveau vestimentaire, par exemple »2Ouvr. préc., 2024, p. 8, en citant au passage Emmanuel Macron (entretien avec, par Darius Rochebin), « La diplomatie, ce n’est pas la morale », Paris Match 21-27 août 2025 (extrait), p. 36, spéc. 40, à propos de sa « plainte contre Candace Owens, l’influenceuse qui propage la rumeur selon laquelle [son] épouse serait un homme » : « Il s’agit de défendre mon honneur ! Parce que c’est n’importe quoi. C’est quelqu’un qui savait très bien qu’elle détenait des informations fausses et le faisait dans le but de nuire, au service d’une idéologie et avec des connexions établies avec des dirigeants d’extrême-droite » ; Michel Deléan, « L’épineux chemin judiciaire du couple Macron contre la rumeur « Jean-Michel Trogneux » », Mediapart le 23 (extrait), citant la « réplique de Sandrine Rousseau sur Instagram : « Déjà, ce n’est pas “son” honneur mais celui de Brigitte. Et par ailleurs, il n’y a pas de déshonneur dans le fait d’être une personne trans ou de vivre avec ». C’est en effet un des enjeux de la décision de justice » ; à propos du discours conservateur et/ou réactionnaire sur l’éducation à la sexualité, v. en France et par ex. ce clip du rappeur Lacrim, d’autant plus regrettable (et regretté ? En tout cas le son ne figure plus sur les comptes officiels de l’artiste) que mêlé à une analyse assez juste, à propos de laquelle v. mon billet du 15 janv. 2024, « Construire le « problème de l’abaya » peut bien préoccuper Genève, tant que cela conduit à Matignon… ». Dans son chapitre 1 précité, Gabrielle Richard évoque pp. 48-49 « le mouvement des « carrés jaunes », qui a mobilisé les élèves d’une dizaine d’écoles québécoises, [dénonçant au printemps 2018] le caractère discriminatoire » des règlements intérieurs. Concernant la France, la préfète du Rhône a repris à son compte cette revendication, mais manifestement qu’à l’encontre d’un seul établissement de son département (le lycée musulman Al-Kindi ; v. mon billet du 31 mai)… Après des frémissements dans l’Ain et la Drôme, en 2012 et 2017 (v. alors ma note de bas de page 53, n° 238), « en octobre 2019, en Isère, une élève de troisième avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour un débardeur jugé « provocant » » (Virginie Ballet, « Couvrez ce nombril que le bahut ne saurait voir », Libération 18 sept. 2020, pp. 4 et 2 : « Pour Isis, la clé, c’est l’éducation. Mais au cours de sa scolarité, la jeune fille n’a reçu que deux heures de sensibilisation à l’éducation sexuelle, et si la notion de consentement a été abordée, « rien sur le respect dans l’espace public » » ; « Qu’est-ce que la décence ? Et la norme ? Quid de la liberté ? Ces idéaux s’appliquent-ils de la même manière selon les sexes ? Lundi [14 septembre 2020], des élèves se sont mobilisées partout en France pour revendiquer le droit d’arborer jupes, crop-tops (petits hauts qui dévoilent le nombril), shorts et autres tenues légères, à grand renfort de hashtags sur les réseaux sociaux (…). En cause : des règles qui interdisent, dans plusieurs établissements, le plus souvent exclusivement aux filles, de dévoiler épaules, nombril et décolleté ». Article annoncé à la Une sous le titre « Collèges et lycées. « Tenue correcte » contestée », editions-rm.ca, dossier s’achevant par Gabrielle Richard (entretien avec, par Juliette Deborde), « Dix lignes pour les filles, une ou deux pour les garçons », p. 5 ; v. auparavant Sheerazad Chekaik-Chaila, « À Boulogne-sur-Mer, le crop-top « est une tenue normale » », p. 3 ; Fanny Guyomard, « Pour les adultes, des hauts et débats », pp. 4-5, citant notamment le coprésident de la FCPE Rodrigo Arenas-Munoz : « Nous sommes contre les règlements intérieurs qui contraignent le corps des femmes ». V. enfin, page 2, l’éditorial de Christophe Israël, « Entêtement »… « à ne pas reconnaître que nos collèges et lycées ne sont qu’exceptionnellement des sanctuaires de la République où garçons et filles se sentent libres, égaux et respectés », d’où cette « journée #Lundi14septembre organisée par des lycéennes » ; à l’opposé du « paternalisme bon teint » de Jean-Michel Blanquer, « les partisans du « s’habiller librement » demandent un travail d’éducation, qui ne s’envisage que sur le long terme, afin de lutter contre l’hypersexualisation des corps et la culture du viol ». V. les ouvrages de Noémie Renard, En finir avec la culture du viol, Les petits matins, 2018, 178 p., avec une préface de Michelle Perrot (v. la chronique de Maïa Mazaurette, lemonde.fr 18-20 mars, extrait, et l’entretien de Francine Sporenda avec l’autrice, revolutionfeministe.wordpress.com le 5 mai) et Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française. Du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner », Libertalia, 2ème éd., 2020 (v. la recension de la première édition par Didier Epsztajn, entreleslignesentrelesmots.blog 6 janv.). Cette « expression, désormais employée dans des rapports officiels, ne fait toujours pas l’unanimité » ; elle « apparaît pour la première fois dans Le Monde le 8 mars 1995. Importée des États-Unis, elle est utilisée – pour la pourfendre – dans une chronique de l’historienne américaine Elizabeth Fox-Genovese (…)[,] intellectuelle conservatrice (…). Il faut attendre presque vingt ans pour retrouver la formule dans les pages du quotidien. Le 6 septembre 2014, Damien Leloup raconte la « fuite » de photos volées de stars nues (…) » (Yann Bouchez, « Culture du viol », M Le magazine du Monde 21 déc. 2024, n° 692, p. 16)..

Relire l’introduction permet quelques remarques sur les établissements privés catholiques – et les associations qui gravitent autour –, à partir des « titres des cours offerts en milieu scolaire » :

- Commençant par l’éducation « à la santé sexuelle » ou « à la vie familiale », elle notait : « Quant à l’éducation « affective, relationnelle et sexuelle » promue par le Secrétariat général de l’enseignement catholique en France, elle mise sur le projet de vie et la spiritualité de chaque personne, mais évacue l’orientation sexuelle du « paysage de la sexualité » (SeGEC, 2018) »3« Introduction. L’éducation à la sexualité est-elle neutre ? », p. 17, la bibliographie renvoyant à la « Note à propos de la circulaire n° 2018-11 du 12-9 », rédigée par Josiane Hamy, « [r]esponsable du dossier EARS », 2 p.). Il faudrait pouvoir retracer comment l’expression a été reprise au plus haut niveau de l’État, l’essentiel étant bien sûr d’aller au-delà des mots ; v. à ce propos Paul Vannier, x.com 29 août 2025, 26 et 29 sept. (député cité aux notes 7 et 19 du présent billet, ainsi que dans celui du 30 avril sur le SGEC : « une sorte de “ministère bis” de l’Éducation nationale » ?) ; Mathilde Goanec, « « Prier avec les élèves, c’est notre projet » : le patron de l’enseignement catholique passe à l’offensive », Mediapart

le 23 sept., citant notamment cet extrait de la conférence de presse de

Guillaume Prévost : « Une circulaire, c’est un texte d’organisation des services de l’État. Nos établissements ne sont pas des services de l’État. Le texte sur la transidentité, si vous voulez qu’il s’applique à nos établissements, il faudra le faire passer par le Parlement » (je souligne ; sur cette circulaire du 29 septembre 2021, v. juste avant les appels de notes n° 36 et 37, cette dernière ayant été enrichie ce jour – soit exactement quatre ans plus tard – après lecture attentive de l’art. préc. d’Olivia Bui-Xuan) ; Aude Lorriaux, « Éducation à la sexualité : L’enseignement catholique cherche-t-il à imposer « son » programme ? », 20minutes.fr les 4-24 ; Djéhanne Gani, « L’enseignement catholique : avec foi ni loi », cafepedagogique.net le 24 (avec les réactions du CNAL [Comité national d’action laïque, le 25] et du SPELC [Syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique, le 29]) ; Claire Berest, « EVARS : Cycloshow-XY, les dangers de l’externalisation », le 25 ; il y a sept ans, v. cet entretien avec Paula Pinto Gomes, « Comment l’enseignement catholique aborde-t-il l’éducation sexuelle ? », la-croix.com 29 août 2018 : la rédactrice de la note précitée terminait en évoquant les « intervenants de l’association Cler Amour et famille [wikipedia.org au 11 mars 2025], avec laquelle [le SGEC a] passé une convention ». Dans son ouvrage Pubère la vie. À l’école des genres (éd. du Détour, 2025), Didier Valentin (Dr Kpote) écrit page 254 : « ma propre fille a eu droit à ce discours de la part d’une intervenante en sexualité de l’association CLER Amour et Famille. Comme elle demandait pourquoi les crop tops étaient interdits, l’intervenante lui a répondu qu’au collège, les garçons avaient du mal à gérer leurs pulsions (…). [Elle] cautionnait donc la culture du viol » (v. supra la note 2, avec une nouvelle fois des numérotations curieuses en début de billet, indépendantes de ma volonté – apparemment liées à l’obésité de ces notes). Dimanche 5 octobre, il relayait sur les réseaux l’article de Fanny Marlier, « Un organisme d’éducation à la sexualité financé par Stérin place ses pions à l’école publique », Mediapart le 3, citant d’abord Lauren Onthank, cofondatrice de « l’entreprise Lift, vantant, sur son site, les mérites d’un projet « neutre et laïc » » (au passage, v. Adrian, « « laïc » OU « laïque » : différences, orthographe, usages et définitions », laculturegenerale.com le 9 mai) et, in fine, l’une de ses « experts », Charlotte Bischoff, « formée par l’association Cler amour et famille ». « La société omet toutefois de préciser que, parmi ses soutiens, figure le milliardaire ultraconservateur et anti-avortement Pierre-Édouard Stérin » (v. la note 64 de mon billet de mars 2025 sur l’islamophobie genrée). « Lift peut aussi compter sur de l’argent public. En novembre 2024, la jeune entreprise, seule société à y avoir répondu, a remporté un appel d’offres de 50 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Fabrice Pannekoucke (Les Républicains), afin de lancer « une action de lutte contre la pornographie dans les lycées de la région ». Pour l’heure, dix établissements publics et treize établissements privés (…) peuvent accéder à [s]a plateforme numérique (…). Au total, 90 lycées publics et privés bénéficieront de la solution Lift d’ici à 2026, soit plus de 45 000 jeunes » ; originaire de la région, Didier Valentin ne manque pas d’évoquer la fermeture des CSS drômois (v. infra les notes 5 et 29), avant d’écrire plus largement : « À l’heure où les subventions se réduisent pour @planningfamilial, @fncidff et des tas d’autres assos expertes et sur le terrain depuis longtemps, on est en droit d’être inquiet-es ! ». Dans l’article se trouve cité Arnaud Holzmann, « professeur de sciences de la vie et de la terre, spécialisé dans la formation à l’Evars dans l’académie de Nancy-Metz », pour qui « deux choses sont d’ores et déjà à craindre » : « la capitalisation d’organisations autour d’un marché qui commence à se structurer autour de l’Evars, mais aussi les idées réactionnaires qu’il peut y avoir derrière certaines d’entre elles », comme la « diabolisation de la pornographie de manière générale (…). Cela masque le vrai message qu’il faudrait tenir aux jeunes, selon lequel la pornographie est une fiction avec des codes précis qui s’adresse à un certain type de public dont ils ne font pas encore partie, faute d’avoir les clefs de compréhension ». « Souvent, les hommes recourent à des fictions sexuelles perverses (en particulier la consommation de pornographie patriarcale) pour cacher leur déprime et leur chagrin », écrivait quant à elle bell hooks dans The will to change: Men, Masculinity, and Love, Atria Books, 2004 (traduit de l’anglais par Alex Taillard), La volonté de changer. Les hommes, la masculinité et l’amour, éd. divergences, 2021, p. 216 (elle est décédée le 15 décembre de cette année-là ; v. supra la note 1).. - Fin juin, j’avais hésité à dire un mot de la situation de Marine Rosset, qui venait d’être élue « à la tête des « Scouts et Guides de France » » ; alors qu’elle a été contrainte à la démission, un entretien publié cet été m’incite à le faire aujourd’hui4« Pourquoi l’élection de Marine Rosset (…) fait débat », rmc.bfmtv.com 23 juin 2025 : « L’abbé Clément Barré, prêtre du diocèse de Bordeaux et membre de Scouts et guides de France, écrit par exemple sur X que « Lorsqu’on aspire à exercer des responsabilités dans une association catholique », il lui parait « essentiel de ne pas défendre publiquement des positions en contradiction avec l’enseignement de l’Église » ». V. cet entretien avec l’autrice des livres Catholicisme français à l’épreuve des scandales sexuels (Seuil, 2021) et Une religion parmi d’autres (PUF, 2025), d’abord invitée à réagir au fait que « la présidente des Scouts et guides de France, Marine Rosset, a annoncé sa démission, le 6 août, face aux critiques liées, selon elle, à son homosexualité » ; si cela témoigne « de la puissance des réseaux de droite et d’extrême droite qui instrumentalisent ces sujets », la sociologue note que ce « mouvement de jeunesse catholique » a « participé de l’intérieur à l’évolution du catholicisme français sur les questions de genre et de sexualité » ; elles et ils « ont aussi apporté leur soutien au nouveau programme » ÉVAR(S). Et d’évoquer notamment la thèse en cours de Raphaëlle Fontenaille, sous sa direction (Céline Béraud (entretien avec, par Claire Legros), « Certains évêques ont compris que leur prise de parole sur les questions de sexualité est disqualifiée », Le Monde 17-18 août 2025, p. 26 (avant de compléter : « Contrairement aux évêques allemands ou belges, dont les prises de position ne sont pas rares pour défendre les minorités sexuelles et de genre, l’épiscopat français reste plutôt silencieux sur le sujet »)..

Enfin, la rentrée des classes a été marquée par l’« affaire Caroline Grandjean-Paccoud » ; ne voulant pas qu’elle « soit partie pour rien », sa compagne Christine a annoncé une plainte destinée à faire évoluer l’institution6V. la page wikipedia.org au 28 sept. 2025, renvoyant notamment à ce bref extrait d’entretien avec Christine Grandjean-Paccoud, au 20h de France Télévisions (x.com le 3 ; selon ICI Pays d’Auvergne (avec AFP) les 17-19, elle portera plainte « après avoir observé une « phase de repos » »). V. aussi Cécile Bourgneuf, « LGBTphobies dans l’éducation nationale. « Le pire, c’est quand ça vient des collègues » », Libération le 16, pp. 18-19, commençant par le récit d’Alexandre Seydi, secrétaire de direction dans un lycée de l’académie de Grenoble : son « sentiment de solitude lui est revenu comme un boomerang à la rentrée 2025, après le suicide de Caroline Grandjean, directrice d’une petite école du Cantal. Pendant dix-huit mois, cette dernière a subi tags et lettres lesbophobes anonymes. Elle avait multiplié les alertes sans se sentir protégé » ; page 19 sur la dizaine de témoignages reçus depuis, parmi lesquels celui d’« Anaïs, 34 ans, CPE à Marseille (…)[, qui] décrit des parents très « outillés » juridiquement, invoquant la neutralité des fonctionnaires pour refuser des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle ». Appelant « à se rassembler en la mémoire de Caroline Grandjean » le 1er octobre devant le Rectorat de Toulouse, l’intersyndicale éducation du 31 conclut que « le Ministère doit être garant de la mise en place des programmes d’EVARS et de la défense de ses agent·es face à d’éventuelles menaces des parents d’élèves et de l’extrême-droite » (« Femmage »). Dans sa préface précitée, Gabrielle Richard remarquait : « Quatre situations particulières ont obligé les autorités scolaires à rendre des comptes. Les suicides en 2020 de Doona et de Fouad/Luna, deux jeunes personnes trans, ont donné l’impulsion et la légitimité nécessaires aux travaux ayant mené à [s]a publication (…). Quant à Dinah, 14 ans, et Lucas, 13 ans, qui se sont tués après avoir vécu des mois de harcèlement lesbophobe et homophobe de la part de leurs pairs, ils ont marqué les esprits » (ouvr. préc., 2024, pp. 8-9). La mère de ce dernier relate : « Après la décision de la Cour d’appel, j’ai reçu un appel à 22h de Gabriel Attal [il était alors ministre de l’Éducation, ndlr] qui m’a dit qu’il était dégoûté. Il m’a apporté son soutien mais, en parallèle, il enterrait l’enquête administrative que [son prédécesseur] Pap Ndiaye avait pourtant promise » ; elle est parvenue à la faire relancer et aboutir, sans avoir encore « accès à ce rapport (…) en vue du pourvoi en cassation qui [devait être] examiné cet été » (Séverine Vermard (entretien avec, par Nicolas Scheffer), « Je voudrais que Lucas soit reconnu en tant que victime », tetu.com 14 janv. 2025 (à l’occasion de la parution de son livre-portrait, Lucas, symbole malgré lui, harpercollins.fr).(les lignes qui suivent résultent de la première version du présent billet ; outre les ajouts déjà signalés, v. ceux qui le sont aux notes 34 et 37).

Auditionnée à l’Assemblée nationale le 7 mai, Diane-Sophie Girin soulignait les « différences que [l’État] opère entre les réseaux, qu’il s’agisse de l’attribution et du retrait des contrats » ; s’agissant de celui catholique, lorsque des contrôles ont lieu et qu’ils conduisent à identifier des manquements7V. ma note Stanislas (créée le 25 janv. 2026)., cela débouche « plutôt sur des sanctions individuelles », comme « à l’Immaculée conception à Pau »8Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6, avant d’évoquer plus loin le secrétariat général de l’enseignement catholique, pp. 8-9 ; abondant dans son sens, Pierre Merle remarquait que « les usages finissent par l’emporter sur les textes législatifs. Le Sgec a d’abord existé sous la forme du Secrétariat général de l’enseignement libre (…). Quand les lois Guermeur et Censi ont été débattues, le Sgec s’est toujours imposé comme interlocuteur, sans doute parce qu’il est commode pour le ministère de n’en avoir qu’un. En effet, pour appliquer la loi Debré, il faudrait que les rectorats discutent avec chaque établissement, ce qui demanderait de mobiliser un personnel nombreux. (…) Selon une expression, le Sgec et son représentant sont devenus, de fait, « un ministère de l’éducation bis« , le ministère de l’enseignement catholique » : v. mon billet du 30 avr., spéc. la note 5 in fine pour la sanction prononcée le 9 septembre 2024 à l’encontre de Christian Espeso par la rectrice de l’académie de Bordeaux, suspendue le 28 novembre par une juge des référés du TA de Pau (selon un décret du 12 mars, Anne Bisagni-Faure officie désormais à Lyon ; elle a succédé à Olivier Dugrip : v. leprogres.fr le 13). Pour un autre exemple d’individualisation, Guillaume Grasset, « Compiègne. « Épuisé » par les accusations d’homophobie, le directeur de Jean-Paul II prend sa retraite », oisehebdo.fr 23 juin 2023 : était en cause les justifications d’Étienne Ancelin pour censurer deux films, un biopic sur Simone Veil et « une histoire d’amour entre deux lesbiennes dans la société corsetée du Kenya », Rafiki ; selon le dossier pédagogique d’André Gardies, « la pudeur, la retenue, la tendresse avec laquelle Wanuri Kahiu filme les scènes amoureuses est à mille lieux de la crudité de La Vie d’Adèle, par exemple » (12 p., spéc. p. 11)..

Pour annuler celle ayant visé son directeur, conformément aux conclusions de la rapporteure publique, les juges administratifs retiennent entre autres éléments de motivation le suivant : « S’agissant du reproche relatif au retrait de certaines œuvres du CDI9Réagissant à la mise en cause des groupes scolaires Averroès et Al Kindi, Aude Lorriaux remarquait : « dans tous les CDI des établissements catholiques, et même dans toutes les bibliothèques de France, un livre bien connu comporte des passages incitant à la violence et homophobes : la Bible, dont certains textes légitiment la peine de mort pour les couples homosexuels ou la soumission des femmes, sans que ces établissements ne soient incriminés pour abriter l’ouvrage » (« Les lycées et collèges privés musulmans sont-ils discriminés par l’État, par rapport aux écoles juives et catholiques ? », 20minutes.fr 23 avr. 2025). V. par ex. l’article intitulé « Sexes, homosexualité, métissage et pureté : ce que dit la bible », visé par une plainte il y a près de cinq ans (stophomophobie.com 30 juill. 2020 ; art. repris le 15 janvier sur le site parolesdedieu.fr et toujours en ligne) ; « à l’aune des principes laïques posés par la loi du 29 juillet 1881 », la directrice de publication Florence Besset a été condamnée pour « appel à la violence envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle » car, dans cet article initialement publié en 2016, Antonin Campana « vient expliciter le sens [d’une] citation biblique, reprenant la portée de haine et de violence qu’elle contient, sans livrer une autre explication au texte qui aurait permis d’en faire une autre lecture que celle de l’appel textuel au meurtre des homosexuels qu’elle contient » (Tribunal correctionnel de Paris, d’après le communiqué publié le jour de ce jugement par Apolline Jude, assomousse.org 6 juin 2024 ; je souligne)., telle que « Je voudrais que quelqu’un m’attente quelque part » d’Anna Gavalda, dont il n’est pas établi qu’elle faisait partie du programme, il ressort des pièces du dossier que ce retrait, ainsi que celui de la bande dessinée Murena, par l’adjoint du directeur, a été justifié par son caractère inapproprié pour les plus jeunes, à la suite de remontées de parents d’élèves sur les scènes de viol et l’utilisation d’un langage cru10Il semble qu’il soit question de la sixième des douze nouvelles réunies en 1999 par Anna Gavalda (« Catgut : résumé, personnages et analyse », lesresumes.com 2023). qui avaient été de nature à choquer leurs enfants, ou sur des images inadaptées, notamment auprès d’élèves de 6ème, considérées comme banalisant les relations incestueuses11Concernant cette BD Murena (Dargaud), de Jean Dufaux et Philippe Delaby – jusqu’au décès de ce dernier en 2013 –, v. Bruce Lit, « Arôme Antique », brucetringale.com 31 janv. 2016 (elle est aussi citée par Laurent Hugot, « Les violences faites aux femmes romaines dans la bande dessinée historique », in Frédéric Chauvaud, Lydie Bodiou, Jean-Philippe Martin et Héloïse Morel (dir.), À coups de cases et de bulles…, PUR, 2023, p. 135). » ; à lire ce considérant, comme le précédent, des réactions parentales semblent justifier les positions de la direction12TA Pau, 20 juin 2025, n° 2402889 (version anonymisée concernant le requérant, comme l’était la dépêche relative aux conclusions s’agissant d’Estelle Portès, « Suspension d’un chef d’établissement catholique à Pau : le rapporteur public recommande d’annuler la sanction », lemonde.fr avec AFP 21 mai), cons. 15 et 14 : « En ce qui concerne l’atteinte à la liberté pédagogique », le tribunal ne la reconnaît pas, « alors même qu’il aurait été demandé à une enseignante de transmettre des supports d’une mise en scène de la pièce Roméo et Juliette expurgée des « scènes de fellation et de partouze », qui avait choqué certains parents d’élèves » ; comparer Christian Espeso (entretien avec, par Stéphanie Combe), « C’est un faux procès que l’on me fait ! », lavie.fr 16 sept. 2024 : « une professeure de français a montré une vidéo à des élèves de seconde d’une représentation de Roméo et Juliette avec des acteurs mimant des fellations, des levrettes. Des élèves, mal à l’aise avec ces scènes à caractère pornographique, sont venus m’alerter. J’ai eu une discussion avec l’enseignante à ce sujet. Et j’ai aussi fait retirer une bande dessinée qui était en libre accès au CDI, contenant des scènes d’inceste pouvant être choquantes pour des élèves de sixième. Je crois que j’ai simplement fait ce que j’avais à faire. J’ai apporté des photocopies des scènes en question au rectorat ». Pour le TA, qui vise à chaque fois leurs parents et emploie ici le conditionnel et des guillemets, « la matérialité des manquements retenus relatifs à l’atteinte à la liberté pédagogique des enseignants et au non-respect, même partiel, des programmes ne peut être regardée comme établie » (cons. 17 ; il en va de même, selon les cons. 18 à 20, « concernant la gestion des ressources humaines et les pratiques managériales » du directeur). Auparavant, les juges administratifs considèrent d’une part que les éléments avancés par le rectorat « ne suffisent pas à établir qu’une confusion serait entretenue dans l’établissement sur l’instruction religieuse et qu’il ne serait ainsi pas tenu compte de la liberté de conscience des élèves » (cons. 9-10) ; « la décision attaquée se fonde, d’autre part, sur l’organisation d’évènements religieux sur le temps scolaire, notamment la « marche Pau-Lourdes » » ; « dès lors qu’il n’est pas justifié que les enseignants rattrapent systématiquement les heures concernées par cette marche organisée chaque année depuis 13 ans, d’abord lors d’un jour férié et plus récemment lors d’une journée d’enseignement, la matérialité de ce manquement doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la marche du 7 mai 2024 ait finalement été annulée par le directeur de l’établissement après la visite d’inspection, ce manquement aux obligations découlant du contrat d’association est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ». « Toutefois, ce seul manquement, qui présente un caractère isolé, n’est pas constitutif d’une faute grave » (cons. 11, 12 et 21)., soutenue par l’association « constituée en septembre suite à la suspension de Christian Espeso »13Juliette Mely, « « On savait bien que tout ça était faux », applaudissent les parents d’élèves suite au maintien de Christian Espeso à Pau », francebleu.fr 22 juin 2025 (citant Benjamin Lacroix, porte-parole de l’association de soutien à l’Immaculée Conception Beau-Frêne)..

Ce jugement a été rendu en même temps qu’une audition publique organisée au ministère de la Santé, les 19 et 20 juin, durant laquelle « l’importance du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (…), a été soulignée »14Sarah Boucault, « Les enfants auteurs de violences sexuelles, angle mort des politiques publiques », newsletter La Déferlante 27 juin 2025, citant notamment l’« une des organisatrices », Anne-Hélène Moncany, « psychiatre, présidente de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles [FFCRIAVS] » : « on a du mal à imaginer que l’enfant puisse commettre des violences sexuelles ». V. déjà l’entretien qu’elle avait accordé à la journaliste le 20 décembre 2024 (« Après Mazan : « Il faut mettre le paquet sur l’éducation affective et sexuelle des enfants » » : « et sur les compétences psychosociales ») ; en juin, cette dernière renvoie à l’entrée « Évars » du glossaire de la revue, en précisant que ce programme « devrait être mis en place à la rentrée 2025 dans tous les établissements scolaires publics » (sur cette restriction de son champ d’application, v. infra). V. aussi Sylvie Lecherbonnier, « Les violences sexuelles entre écoliers », Le Monde 28 mai 2025, p. 28, recensant Aude Lorriaux, Tableau noir. Violences sexuelles entre enfants. Le phénomène massif que l’école ne veut pas voir (Stock, en commençant par cette citation de l’autrice : « L’Église a fait un gros travail sur les violences sexuelles. L’École peut et doit le faire »)..

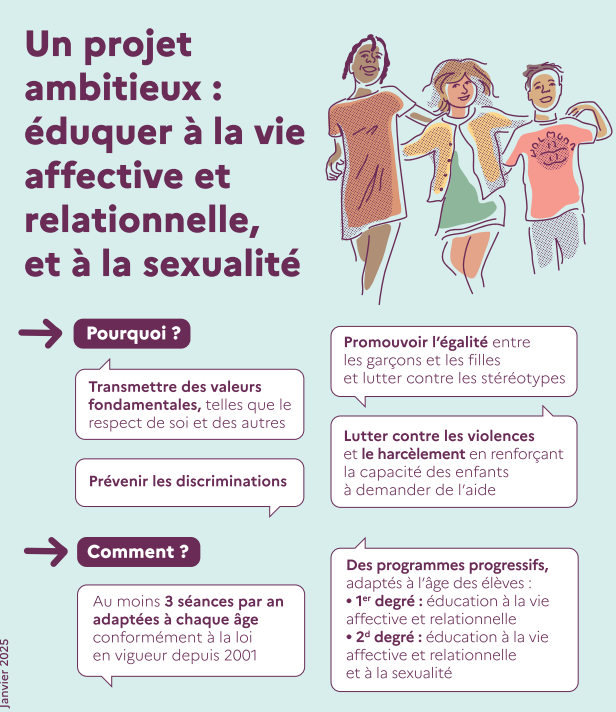

« « Notre objectif est que ce programme soit acceptable par tous, et en particulier par les familles. S’il n’est pas accepté, il ne pourra pas être appliqué », rappelait l’ancien conseiller de François Fillon, Mark Sherringham, lors de la publication du projet initial [par le Conseil supérieur des programmes (CSP)], en mars 2024 » ; désigné par l’acronyme ÉVAR(S), il vise l’« « éducation à la vie affective et relationnelle » à l’école primaire. S’y ajoute « et à la sexualité » au collège15Ce qui montre « bien que tous les tabous ne sont pas levés. Mais en sens inverse, il ne faut pas négliger les évolutions », ainsi que le remarquait Yves Verneuil (entretien avec Lilia Ben Hamouda, cafepedagogique.net 23 mai 2024) : présentant son livre Une question « chaude ». Histoire de l’éducation sexuelle à l’école (France, XXe-XXIe siècle), Peter Lang, 2023, ce professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2 se réfère à « une première circulaire relative à l’éducation sexuelle – (…) découverte au cours de [s]es recherches », signée par Jean Zay avec son collègue à la Santé Marc Rucart en 1937. « Cette circulaire a dû être rapportée quelques semaines après sa publication du fait de la vive opposition de la Fédération nationale des parents d’élèves des lycées et collèges » ; « Aujourd’hui, toutes les grandes fédérations de parents d’élève sont favorables à l’éducation à la sexualité et acceptent son caractère obligatoire ». pour marquer la progressivité des apprentissages. Les notions de consentement ou d’intimité traversent toute la scolarité, mais sont adaptées à chaque âge. À la croisée avec l’éducation à la citoyenneté, le texte se place sur le terrain des valeurs. « Cette éducation se fonde sur les principes et valeurs de la République, parmi lesquelles l’égalité, l’accès de tous à l’éducation et la laïcité », précise le préambule »16Sylvie Lecherbonnier, « Le long chemin du programme d’éducation à la sexualité », Le Monde 8 févr. 2025, p. 15 (extrait de la version en ligne, dont le titre souligne la recherche d’équilibre) ; avant de rappeler qu’il a suscité, « mercredi 29 et jeudi 30 janvier [au Conseil supérieur de l’éducation (CSE)], près de dix heures de débats et l’examen d’une centaine d’amendements », la journaliste renvoyait au livre du professeur cité à la note précédente, « qui s’interroge sur l’influence des États-Unis en la matière »..

« Destinée à tous les élèves », selon la phrase précédente, sa « mise en œuvre » n’est toutefois prescrite que dans les établissements publics et « privés sous contrat »17Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Un programme ambitieux : éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité, févr. 2025, 47 p., spéc. p. 3 ; Annexe à l’arrêté signé – pour la ministre d’État – par la DGESCO Caroline Pascal le 3, BO du 6, n° 6 (dans lequel figure aussi la circulaire citée ci-après). « Dans le second degré (collège et lycée), l’éducation à la sexualité (…) propose un parcours progressif visant l’épanouissement personnel et relationnel, tout en cultivant une réflexion sur les dimensions affectives, sociales et culturelles de la sexualité » ; « L’information des élèves comporte une approche positive de la sexualité de même que la prévention des risques » (pp. 4 et 8 ; v. Léa Iribarnegaray, « L’ambivalence des jeunes sur le préservatif », Le Monde 20 nov. 2024, p. 21, à partir des Premiers résultats de l’enquête CSF-2023 [Contexte des Sexualités en France] Inserm-ANRS-MIE le 13 (42 p.), spéc. pp. 28 et s.). Ajouts le 9 novembre de quelques lignes à partir de la série Ramy (arte.tv), pour la scène saisissante qui clôt le premier épisode : v. Antonin Gratien, « L’amour sans oxygène », Le Monde l’époque 6-7 juill. 2025, p. 5 (avant qu’Orèn Aubart, médecin et « chargé d’enseignement de sexologie à l’université Paris Cité » n’énumère les risques de cette pratique – évoqué aussi par « le comédien Otomo de Manuel –, se trouve notamment cité Gwen Ecalle : « Selon cette formatrice en éducation à la sexualité, rien n’interdit de forger l’hypothèse que la strangulation ait aussi, tôt dans l’histoire, servi de levier érotique » ; co-autrice avec Morgane Beauvais de Sexo queer, Pride First, elle revient sur les ressorts de cette « popularisation de la sous-culture sadomasochiste, en cours depuis une quinzaine d’années ») ; j’ai trouvé les épisodes suivants un peu décevants, presque jusqu’à la saison 3 (au final, l’ensemble m’est apparu assez réussi) : v. l’une des illustrations retenues dans mon billet sur les établissements privés (et les « frères ») musulmans (daté du 31 mai).. Ces derniers n’étaient pas mentionnés dans les circulaires Blanquer et Ndiaye, contrairement à celle du 4 février venue les remplacer18« Mise en œuvre de l’éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et de l’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) », 4 févr. 2025 : « La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 et celle du 30 septembre 2022 » (education.gouv.fr : cette dernière se borne à renvoyer au « cadre fixé par la [première] » – à laquelle je renvoyais au détour de la note 43 de ma dissertation du 30 avr. 2020, en faisant déjà cette observation).. Le 2 avril, le représentant des plus nombreux avait « le mérite d’être clair. « Je connais et je combats ces associations qui pratiquent la désinformation, dans la plupart des cas, sur le contenu de ce programme » »19« « Changement de position » salué. Éducation à la sexualité : l’enseignement catholique « combat » les associations opposées au nouveau programme », liberation.fr avec AFP 2 avr. 2025 ; revenant sur cette audition de son secrétaire général (SGEC) Philippe Delorme, Paul Vannier remarque : « il faudra maintenant vérifier [que les engagements alors pris sont] suivis d’effet » (« Épisode 3 », 15 juin, à la 20ème min.). Sa co-rapportrice Violette Spillebout a, plus récemment encore, salué ces mesures annoncées (France Inter 2 juill., dans les dernières minutes de leur présentation du rapport de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires (assemblee-nationale.fr)..

Depuis la saisine du CSP il y a deux ans, elles sont redevenues très actives20V. par ex. la note dirigée par Sophie Audugé, Éducation à la sexualité à l’École, de la prévention à la sexualisation précoce. Risques et bonnes pratiques, SOS Éducation, déc. 2023, 192 p., rendue publique le 30 janv. 2024 ; il y est également renvoyé dans la pétition « OUI à la prévention. NON à l’éducation à la sexualité à l’école », mise en ligne sur le site soseducation.org dans les mois qui ont suivi ; à la page 5, (la directrice de) l’association « remercie chaleureusement Olivia Sarton pour son expertise dans le champ juridique de la protection de l’enfance et de la famille » (elle « a rédigé la partie dédiée à la réflexion du point de vue juridique de cette note »). V. la page 128, à partir du texte publié par cette dernière sur le site de sa propre association, « L’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire : état des lieux à fin 2023 » (oct., 22 p.), juristespourlenfance.com 18 janv. 2024 (le « droit à l’éducation » n’est mentionné qu’à la page 25 [135 dans la note précitée], en évoquant à travers une question rhétorique une « [a]tteinte » à l’article 29 de la CIDE qui fixe comme objectif « l’épanouissement de la personnalité de l’enfant » ; à la page suivante, c’est évidemment le « droit des parents » qui est mis en avant, sur la base notamment des articles « 26.3 » de la DUDH et 2 du premier protocole à la CEDH (qui le mentionnent bien, mais le subordonnent au droit de l’enfant, comme je l’explique dans ma thèse préc., 2017, respectivement aux pp. 804, 814-815, 824-829 et 732 à 742 ; v. surtout pp. 1068 à 1079, spéc. les notes n° 2688, 2704 et 2728).. Politiquement situées21« Créée en 2001, SOS Éducation est proche des milieux ultralibéraux et d’extrême droite. Né en 2022 dans le sillage du parti d’extrême droite Reconquête!, le groupe Parents vigilants cherche à infiltrer les conseils d’école afin de contrer les initiatives de lutte contre les inégalités sociales, raciales et genrées » (Mathilde Blézat (édité par Diane Milelli), « L’éducation à la sexualité sous tension », La Déferlante août 2024, n° 15 : « Résister », p. 120, spéc. 122, en note 2, avant de rappeler qu’il y a là des « chevaux de bataille historiques de la droite radicale et des associations catholiques intégristes », en citant l’« antisémite notoire Édouard Drumont s’indigna[n]t contre le « système pornographique de coéducation des sexes » (…), mis en place par des instituteur·ices libertaires comme Paul Robin » ; v. ma thèse, pp. 89-90 et 97 – en note de bas de page n° 529 –, puis 690 à 708, spéc. les cinq dernières pages et 699-700 à propos de La Libre Parole ; « L’expérience de Cempuis » a, depuis 2017 et par exemple, été abordée par Grégory Chambat dans Quand l’extrême droite rêve de faire école, une bataille culturelle et sociale, éd. du Croquant, 2023, table des matières – et note 3 de l’article précité, qui évoque ensuite page 123 les mouvements « masculinistes, qui pullulent sur Internet et prônent un antiféminisme souvent violent et « centré sur la victimisation des hommes », selon les sociologues Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri ». V. ses entretiens avec Mačko Dràgàn [oct. 2024, blogs.mediapart.fr/mouais-le-journal-dubitatif 25 avr. 2025] et Claire Legros [« Les “incels” forment l’une des communautés très actives du mouvement masculiniste aujourd’hui », extrait lemonde.fr 5 juill., éclairant la mise en examen inédite d’un lycéen de 18 ans à Saint-Étienne, le 1er, en se référant au livre de la sociologue précitée L’Attentat antiféministe de Polytechnique, éd. du remue-ménage, 2024]). « Syndicat de la famille (émanation de la Manif pour tous), Parents vigilants (soutien d’Éric Zemmour), SOS Éducation, Parents en colère, Mamans Louves… » énumèrent quant à eux Lucas Sarafian et Hugo Boursier, « Éducation à la sexualité : un programme sous haute tension », politis.fr 29 janv. 2025, après avoir noté que « ces thématiques n’ont cessé d’être torpillées, sous l’effet de la panique morale [revueladeferlante.fr/glossaire] sur le genre et la sexualité qui rampait depuis [2013] », et cité les tribunes signées en décembre par 100 sénateurs LR (dont le groupe est présidé par celui de l’Ardèche Mathieu Darnaud), puis le ministre Bruno Retailleau ; plusieurs cas sont abordés in fine, parmi lesquels celui de Coralie*, proposant de faire lire en seconde En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis. « Alertée, la référente de Parents vigilants 74, Élodie Bourgey, écrit à l’inspection. Des extraits contiendraient « des scènes pornographiques, des références à l’inceste et des descriptions de partouze » (…). Trois jours plus tard, Reconquête Haute-Savoie publie un communiqué appelant à ce que « l’école [redevienne] un sanctuaire pour nos jeunes ». La professeure est convoquée par sa directrice [qui fait venir l’inspecteur régional, lequel l’invite à « réinterroger ses pratiques à la lumière de la neutralité du fonctionnaire qu’elle souhaite respecter ». Malgré un fort soutien de ses collègues, la professeure reste « scandalisée, non pas de la réaction d’un parent, dit-elle, mais du rôle de l’institution » face à ce recadrage ». Ajout de Prisca Borrel, « Des adhérents d’extrême droite déstabilisent les associations de parents d’élèves », Mediapart 10 oct., citant le cas d’Estelle Roudier et Éric Fouzari à la PEEP (fédération des parents d’élèves de l’enseignement public – dans le Gard et les Alpes-Maritimes, à Nice) ou d’Amélie Drevet et Anaïs Renon à la FCPE (fédération des conseils de parents d’élèves – à Gignac et Aniane, dans l’Hérault)., elles ont pour la plupart tenté de faire suspendre puis annuler les décisions du ministère. Dans une ordonnance du 5 mars, signée par Christophe Chantepy, le Conseil d’État indiquait que « la 4ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d’inscrire la requête en annulation des requérants au rôle d’une formation de jugement avant la rentrée scolaire 2025-2026 »22CE Ord., 5 mars 2025, Juristes pour l’enfance et a., n° 501825 (appuyées par des centaines de signatures individuelles, la requête émane de sept associations au total ; outre les quatre citées précédemment, l’énumération au visa comprend les suivantes : Au cœur de l’humain, Enfance et compagnie, Famille et liberté)..

Réunie avec la 1ère chambre, elle l’a rejetée vendredi dernier : « Si les requérants font valoir que le programme édicté par l’arrêté attaqué ne respecterait pas [le principe de neutralité des services publics] et porterait atteinte à la liberté des parents d’élever leurs enfants dans un sens conforme à leurs convictions, au motif que son contenu excède les seuls aspects biologiques et juridiques de la sexualité, inclut les notions de consentement aux relations sexuelles et d’identité de genre, il ressort des pièces des dossiers que ces sujets y sont traités de manière neutre et objective, en tenant compte de l’état de la science et de l’état du droit, et en adaptant le contenu aux élèves concernés, au vu de leur âge notamment, et sans les inciter à adopter de comportement particulier en la matière »23CE, 27 juin 2025, Juristes pour l’enfance et a., n° 501820, cons. 20 ; dans une communication au Congrès 2013 de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Aurore Le Mat montrait comment des associations catholiques cherchent « à imposer leur formulation du problème en terme de « neutralité » : les termes de « discrimination », d’ »égalité », ou de « santé » sont passés sous silence pour préférer le registre de la « liberté de conscience » » (24 p.), spéc. p. 9, après avoir cité la CNAFC et avant d’évoquer TA Paris, 23 nov. 2012, Confédération nationale des associations familiales catholiques ; si elle ne figure pas parmi les associations requérantes précitées, elle a publié plusieurs communiqués de presse (« Éducation affective et sexuelle : les AFC alertes ! », 13 juill. 2023 ; « Réaction des AFC suite à la publication du projet de programme d’éducation à la sexualité », 7 mars 2024 ; « Programme EVARS : lettre ouverte des AFC à la ministre de l’Éducation Nationale » Anne Genetet, publiée dans le JDD du 24 nov. ; « les AFC dénoncent un programme source de conflits potentiels entre les parents et les écoles », 31 janv. 2025 ; « les AFC demandent de compléter le programme par des mesures reposant sur le dialogue parents/enseignants ») : « L’information préalable des parents sur les contenus et les dates d’intervention, qui avait pourtant été réintroduite par rapport à la version de décembre, est à nouveau supprimée », déplorait l’avant-dernier, tandis que celui du 14 mai annonçait « une démarche juridique » (v. afc-france.org) ; dans l’arrêt du 27 juin, le Conseil d’État relève que les dispositions législatives et règlementaires prévoient que les « parents d’élèves sont membres de la communauté éducative », mais n’imposent pas une information « à l’avance sur les séances d’éducation à la sexualité. Au demeurant, la circulaire attaquée prévoit néanmoins que les écoles et établissements doivent informer, selon des modalités qu’il leur appartient de déterminer, les parents d’élèves « des objectifs d’apprentissage annuels de cette éducation ». En outre, il est toujours loisible aux parents d’élèves d’adresser, comme l’énonce l’article D. 111-4 du code de l’éducation, à l’école ou à l’établissement où leur enfant est scolarisé, soit une demande d’information, soit une demande d’entrevue, en particulier sur une situation propre à un enfant, dans le cadre du dialogue qui, en vertu de l’article L. 111-4 du code de l’éducation, est assuré dans chaque établissement entre les parents d’élèves et les enseignants et autres personnels » (cons. 15)..

Ce faisant, le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement d’arrêts rendus en 2000, sans toutefois reprendre la référence à la « laïcité de l’enseignement public »24Comparer ma thèse, 2017, pp. 596-567, spéc. la note n° 3850 (les conclusions de Jean-François de Montgolfier permettront peut-être d’expliquer cette suppression, de prime abord assez curieuse). L’année suivante, le Comité National d’Action Laïque affirmait « que l’éducation à la vie affective et sexuelle est un marqueur de la laïcité de l’école » (cnal.info 10 sept. 2018). Intitulé « Extrêmes droites. Résister en féministes », le numéro spécial publié par La Déferlante en août 2024 offre une illustration parmi d’autres que nous sommes bien dans un « nouveau contexte de laïcité (scolaire) » (ma thèse, 2017, pp. 21-22) : l’article précité s’ouvre sur une projection révélatrice du « documentaire We are coming, qui aborde la sexualité d’un point de vue féministe » [bande annonce C-P Productions 26 janv. 2023 ; le livre qui apparaît est cité à la fin de mon billet du 29 févr. 2020] : sa réalisatrice « Nina Faure se souvient notamment d’un élève offensif qui lui reproche de cacher que ce seraient « principalement les Noirs et les Arabes qui agressent les femmes en France », une information infondée régulièrement colportée par l’extrême droite. Un autre élève se dit choqué par le t-shirt d’une des interviewées, représentant une Vierge dans une vulve, et commence à propager une rumeur selon laquelle « la Vierge se faut poutrer » dans le film. Ces élèves vont jusqu’à dénoncer l’ »atteinte à la laïcité et à la neutralité politique » qu’aurait constituées cette projection. Le personnel éducatif mettra une bonne semaine à faire redescendre la tension » (art. préc., 2024, pp. 121-122) ; « Depuis deux ans », Mathilde Blézat intervient « dans une classe de seconde pro accompagnement, soins et services et à la personne (ASSP) d’un lycée privé catholique de la Drôme. Anne-Lise et Florence, professeures de français et de sciences médico-sociales, ont choisi ensemble de faire travailler les élèves sur une sélection de livres féministes, alors que l’EAS n’était jusqu’alors quasiment pas dispensée dans ce lycée. (…) La seule opposition à laquelle les enseignants ont été confrontées est celle de parents d’une famille « très connue et puissante dans le milieu catholique intégriste », qui ont refusé que leur fille lise la BD Le Chœur des femmes [note 6 : Signée Aude Mermilliod (Le Lombard, 2021), elle est adaptée du roman du même nom du médecin Martin Winckler (P.O.L., 2009)], la jugeant « pornographique » et « contraire à leurs valeurs ». Ils ont essayé d’imposer une autre liste de livres aux enseignantes » (p. 124 ; comparer les notes 11 et 12 du présent billet). ; celui du 27 juin s’ouvre en citant le « droit à l’éducation », mais à partir de dispositions législatives synthétisées comme suit : « aux fins notamment de contribuer au respect de l’égale dignité des êtres humains et à la lutte contre les discriminations ainsi que de prévenir les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, le législateur a prévu que le service public de l’éducation apporte aux élèves une information et une éducation à la sexualité, adaptée à leur âge, au moins trois fois par an, en complément du rôle des parents et des familles » (cons. 1 et 4).

En 2017, j’écrivais qu’au lieu de cadrer « essentiellement le débat contentieux à partir de la « liberté de conscience »25Dans son considérant 20, le Conseil d’État vise d’abord celle « des élèves », puis des « parents » ; cet enchaînement est révélateur de ce que la liberté de conscience reste mobilisé comme un droit à la titularité incertaine, alors que devrait être révolue la période durant laquelle les enfants « avaient des droits par l’intermédiaire de leurs parents, mais pas en propre » (Jacques Toubon (entretien avec, par Régis Guyon), « Connaître le droit, ses droits, est aussi une manière de mieux les faire appliquer », Diversité : Revue d’actualité et de réflexion pour l’action éducative 2017, n° 188, p. 7, spéc. p. 8). Dès la fin de l’école primaire, il arrive que des enseignant·e·s soient interpellé·e·s par des élèves, « point[ant] les paradoxes de l’État français » en matière d’« égalité des droits » (Gaël Pasquier, Construire l’égalité des sexes et des sexualités. Pratiques enseignantes à l’école primaire, PUR, 2019, pp. 109-110). Sans surestimer les potentialités du recours au(x) droit(s), ils peuvent constituer des ressources à même de conforter les interventions en classe. », ce droit « pourrait être davantage mis en avant »26V. mes pp. 1194-1195, spéc. la note n° 3506, renvoyant aux pages pertinentes du Rapport relatif à l’éducation à la sexualité publié l’année précédente par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE). ; dès le 7 décembre 1976, c’est d’ailleurs à propos d’un programme danois d’éducation à la sexualité qu’un caractère « fondamental » lui a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme, pour poser des limites au « droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques »27V. mes pp. 824 et s. pour cet arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen contre Danemark, en évoquant page suivante celui également rendu le 7 décembre 1976 dans l’affaire Handyside contre Royaume-Uni ; comparer Jean-Pierre Marguénaud, « La sexualité dans le droit européen des droits de l’Homme », in Alain Giami et Bruno Py (dir.), Droits de l’Homme et sexualité. Vers la notion de droits sexuels ?, éd. des archives contemporaines, 2019 (en ligne), p. 25, spéc. p. 27 (« En ces deux remarquables occasions, c’était cependant la liberté de la pensée qui était en jeu plutôt que la liberté sexuelle »), avec François Héran, « Lettre aux professeurs d’histoire-géographie. Ou comment réfléchir en toute liberté sur la liberté d’expression », laviedesidees.fr 30 oct. 2020, invitant à lire « avec profit, à condition de la compléter, la tribune récente [lemonde.fr le 26 (extrait)] de Christophe Bigot, spécialiste du droit des médias et avocat de groupes de presse. Il cite le fameux arrêt Handyside (…) [alors qu’il] concluait que les autorités britanniques n’avaient aucunement violé l’article 10 de la convention en ordonnant la saisie et la destruction d’un manuel d’éducation sexuelle pour enfants jugé contraire aux bonnes mœurs britanniques ! Il est donc paradoxal d’invoquer cet arrêt pour honorer la mémoire de Samuel Paty. S’il doit retenir l’attention des élèves, c’est sur un point précis : la liberté d’expression peut inclure l’expression d’idées choquantes ou blessantes, mais toujours dans les conditions admises par la loi » ; pour une décision de condamnation récente, CEDH, 13 févr. 2025, P. v. Poland, n° 56310/15, en anglais seulement ; violation de la liberté d’expression (art. 10) d’un « un enseignant d’anglais et de polonais diplômé (…) gay, écriva[n]t sous un pseudonyme un journal intime illustré sur un site Internet destiné aux hommes gays adultes, jusqu’à ce que, en juillet 2013, le directeur de son école lui demandât de cesser cette activité. L’affaire porte sur le licenciement de K.P. de son poste d’enseignant à la suite d’une décision de la Commission disciplinaire du corps enseignant où il était conclu qu’il avait porté atteinte à « la dignité du corps enseignant » » (defenseurdesdroits.fr). À propos de la loi française du 16 juillet 1949 encadrant la littérature pour la jeunesse, v. Baptiste Dericquebourg, « Interdit aux mineurs », Le Monde diplomatique janv. 2025, p. 27 (extrait) ; s’agissant de celle, plus générale et lituanienne de 2009, Joëlle Berthout, « Droits LGBTQIA+ : La Lituanie met fin à la censure auprès des mineurs », stophomophobie.com 20 déc. 2024 (décision de la Cour constitutionnelle du 18, avec une autre encore plus récemment ; « Lituanie : l’interdiction du mariage pour tous jugée inconstitutionnelle », la-croix.com avec AFP 17 avr. 2025)..

Dans son sixième et dernier rapport, la première rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation consacrait plusieurs paragraphes à la sexualité ; Katarina Tomaševski (1953-2006) opposait les personnes « qui exigent que soit dispensée aux enfants une éducation sexuelle considérée comme un droit et [celles] qui la refusent au nom du droit des parents », tout en remarquant l’utilisation du même « langage des droits »28Rapport annuel, E/CN.4/2004/45, 15 janv. 2004, §§ 35 et s., spéc. 39 ; Katarina Tomaševski fait l’objet du dernier de mes portraits sur ce site. Dans son Rapport sur le droit fondamental à l’éducation sexuelle, A/65/162, 23 juill. 2010 (24 p.), son successeur Vernor Muñoz Villalobos citait au § 39 la décision Interights du Comité européen des droits sociaux (CEDS, en 2009 ; v. en 2017 mes pp. 893 et s. : elle sanctionne des « stéréotypes » homophobes dans le « matériel pédagogique » en Croatie, en consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » à partir de la Charte sociale européenne) ; il écrivait au § 76 : « L’absence d’une éducation sexuelle planifiée, démocratique et pluraliste constitue de fait un modèle (par omission) d’éducation sexuelle aux conséquences particulièrement négatives pour la vie des individus, qui reproduit sans les remettre en cause les pratiques, les notions, les valeurs et les attitudes patriarcales, lesquelles sont à l’origine de multiples discriminations ». Auparavant, il notait que le « thème du handicap est fréquemment l’un des grands absents des programmes d’éducation sexuelle » (§ 62) ; v. à ce propos le point 3. de la circulaire du 4 février 2025 : « Lors de la conception et de l’animation des séances, une attention particulière est accordée aux élèves en situation de handicap, afin de les inclure dans le travail collectif et de prendre en considération leurs besoins spécifiques » (je souligne cette formule reprise de la page 4 du programme annexé à l’arrêté de la veille ; le terme « handicap » apparaît aussi pp. 19, 32 et 40). Ajout le 15 août de No Anger (entretien avec, par Marie Kirschen [le 19 oct. 2022]), « La sexualité des personnes handicapées est infantilisée », La Déferlante févr. 2023, n° 9, p. 88 (extrait évoquant son blog amongestedefendant.wordpress.com, le texte relevant du dossier : « Baiser. Pour une sexualité qui libère », pp. 68 et s.), spéc. page 89, notant que « le regard sexualisant sur les corps féminins fonde les interdits et les injonctions vestimentaires (comme l’interdiction des mini-jupes ou des crop-top dans les écoles, ou encore celles du voile dans une partie de l’espace public [v. mon billet du 31 mars, en ajoutant ce jour une autre citation au terme de la note 8]). Il provoque également le harcèlement de rue. Cet imaginaire et ce regard vont ensuite être intériorisés par les personnes concernées : les femmes ou les personnes LGBT+, par exemple » ; l’« artiste et chercheuse » évoque ensuite les « corps lesbiens, dont le cinéma a donné pendant longtemps une vision très négative. Je me souviens que moi, lesbienne handicapée de 15 ans, je pensais être un cas isolé et je me sentais très seule » (autres citations parmi mes « éléments pour un bilan », datés au 11 février)..