Ce billet consacré aux établissements d’enseignement privés musulmans est publié en décalé, dans les derniers jours de septembre ; l’ayant annoncé il y a déjà trois mois (le 30 juin 2025), j’arrête de procrastiner avec cette première version [complétée une première fois le 9 nov., en ajoutant trois illustrations]. Ci-après reproduits, les paragraphes rédigés alors s’inscrivent dans le prolongement de ma thèse, 2017, pp. 556 et s.1Il s’agit d’actualiser ces pages – relatives au « pluralisme scolaire » externe (pp. 543 et s.) –, comme je l’indique à la fin de ma page travaux de recherche (selon son actualisation en ce mois de mai 2025).. Cette publication est aussi l’occasion de mettre en ligne des observations (23 mai 2025, 8 p.) jointes à l’un des mémoires présentés par l’association gestionnaire de l’école musulmane de Valence au tribunal administratif de Grenoble2Je précise à propos des arguments d’autorité auxquels je me livre pour commencer qu’il s’agissait d’une forme d’accroche, « pour les besoins de la cause » (selon une formule employée plus loin à propos de ce type de courriers exceptionnels pour moi) ; d’aucuns semblent en effet avoir besoin de cela pour sélectionner les études pertinentes, plutôt que de lire avant de se faire sa propre idée. Mis à part un ajout signalé en note, un mot en trop barré et le remplacement de trois points-virgules par de simples points (suite au retour début juillet d’un ami professeur de droit public, que je remercie pour sa relecture), j’ai laissé le texte en l’état. Ajouts le 9 novembre à propos de la référence à ma thèse qui figure in « Dossier : L’enseignement », Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel ; si Tanneguy Larzul a probablement lu ce billet en 2019-2020, spéc. la note n° 19 (v. la 11ème de celui du 30 avril 2025), elle n’est citée dans ce dossier que par Marc Debène, « À propos des principes généraux de l’éducation », avr. 2024, n° 12 (en note 12) : l’auteur écrit à juste titre que le « droit à l’éducation (…) est le seul à concerner sans exception tant l’enseignement scolaire que l’enseignement supérieur, tant l’enseignement public que les établissements privés et relève tant des familles que de l’État » (il se contredit toutefois quelque peu lorsqu’il soutient qu’il « se confond avec le droit des usagers aux prestations du service public » : le mot souligné est trop fort, ce n’est pas toujours vrai et l’auteur note d’ailleurs lui-même que « l’adaptation du service au changement, gage de qualité (…) peut elle aussi se fonder sur le droit à l’éducation » ; elle « peut » donc conduire, dans d’autres cas, à ce que des atteintes lui soient portées au nom de ce principe. « L’autonomie relative du droit à l’éducation », tel est l’un des derniers intitulés de cette thèse, page 1199). ; j’avais initialement le projet d’un autre billet, pour commenter ensemble les ordonnances de référé qui se sont enchaînées3Le titre envisagé était « L’affaire de l’école musulmane de Valence devant les juges administratifs des référés : défaut d’urgence ou de volonté ? » ; v. TA Grenoble Ord., 8 nov. 2022, Association Valeurs et Réussites, n° 2206668 ; CE Ord., 14 févr. 2023, n° 468856 (justice.pappers.fr) ; TA Grenoble Ord., 12 mai 2025, n° 2504225 (doctrine.fr) ; le 27, n° 2505364 (5 p.) ; CE Ord., 30 mai 2025, Association Valeurs et Réussite, n° 504783 (cons. 6 : « selon la procédure prévue à [l’art. L. 522-3 du code de justice administrative (CJA)] »)., mais je vais peut-être attendre (qu’approchent) les jugements au fond4V. en particulier la requête n° 2206669, introduite le 13 octobre 2022 (il y a bientôt trois ans…), et celle de 2025 (« enregistrée sous le n° 2504211 », selon l’ordonnance précitée du 12 mai).. J’espère trouver prochainement l’énergie de rassembler aussi, enfin, des éléments sur les « frères musulmans » à la date retenue5V. déjà la note 7 de mon billet de mars 2025 sur l’islamophobie genrée (renvoyant à la n° 64 à propos de Florence Bergeaud-Blackler) et, depuis, Haoues Seniguer, « Dénoncer l’islamophobie expose désormais à des accusations d’islamisme ou de frérisme », la-croix.com 11 avr. 2025 : « Elle affirme notamment que seuls les ex-musulmans seraient capables de lutter efficacement contre les islamistes, ce qui revient à dire, en quelque sorte, que les musulmans encore croyants, ou jugés « trop musulmans » à son goût, en seraient soit incapables, soit, une fois de plus, les complices. (…) D’où la thèse de politique ou de logique du soupçon que nous défendons dans un ouvrage paru en 2022 [La République autoritaire. Islam de France et illusion républicaine (2015-2022), Le Bord de l’eau] sans reprendre pour autant à notre compte l’hypothèse d’islamophobie d’État. Ce qu’il y a de particulièrement redoutable dans la rhétorique conspirationniste, c’est qu’elle se passe de preuves : il suffit d’affirmer que le projet de l’islamisme — ou du frérisme — consiste précisément à rester dissimulé, tapi dans l’ombre, en attendant le moment opportun pour s’emparer de la République. Et peu importe, au fond, que ces supposés islamistes n’aient ni organisation de masse, ni parti, ni représentants élus » ; dans cette tribune, il est renvoyé par un lien à celle d’Olivier Hanne, « Accuser le conservatisme musulman de frérisme permet de ne pas traiter le fond du sujet », la-croix.com 23 mai 2023 : « Je ne suis pas spécialiste des Frères musulmans, et je ne peux donc remettre en cause en détail l’ouvrage de Mme Bergeaud-Blackler, même si je partage le point de vue de mon collègue sur ses fragilités méthodologiques, qui sont frappantes pour un universitaire. Je remarque tristement que les intellectuels qui contestent ses démonstrations – je pense notamment à Haouès Seniguer et à Omero Marongiu-Perria – sont automatiquement renvoyés à leur islamité supposée, et donc à une sorte de sympathie naturelle pour les Frères musulmans »..

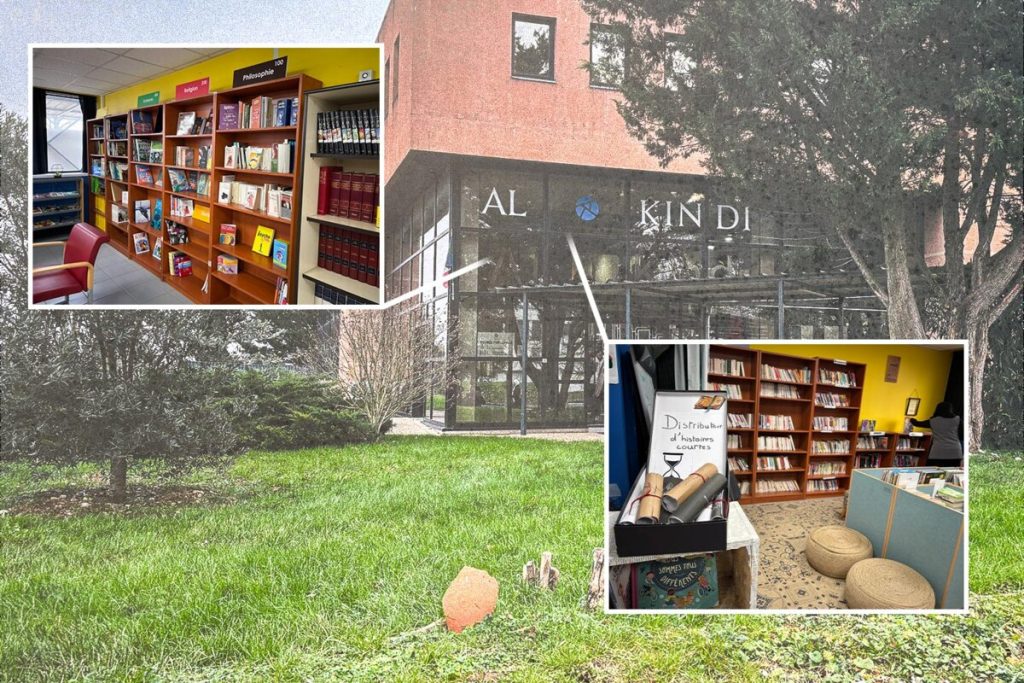

Au début de l’année, la préfète du Rhône annonçait « avoir (…) “décidé de résilier les trois contrats liant l’État à l’école élémentaire, au collège et au lycée Al-Kindi” »6« L’État met fin aux contrats du groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon », lemonde.fr avec AFP 10 janv. 2025 (citant un communiqué des services de Fabienne Buccio), avant de rappeler que son ouverture « avait déjà suscité un bras de fer avec le recteur du Rhône, qui s’était soldé par la démission de ce dernier » (sur cet épisode en 2006-2007, v. ma page 568, avec en note n° 3661 « une affaire plus récente dont les faits apparaissent très proches » à La Chapelle-Saint-Mesmin – près d’Orléans, dans le Loiret –, en 2014-2015), puis d’indiquer que ne subsisterait, pour les lycées musulmans, qu’« une classe de seconde » sous contrat à Marseille (page 567, j’évoquais ce groupe scolaire Ibn Khaldoun, à propos duquel v. mon attestation du 8 oct. 2025, ainsi que la note 26 de mon billet du 31, avec en contrepoint Anne Jourdain, « Le privé, ou l’école de la sécession. Sous contrat mais sans contrôle » Le Monde diplomatique avr. 2025, pp. 1 et 18-19, dénombrant « cent seize établissements [sous contrat à Marseille, en citant Jacques Le Loup, directeur diocésain :] « Nous entretenons d’excellents rapports avec le maire Benoît Payan. Parce que nous sommes engagés dans une logique de coopération et non de concurrence ». En atteste la distribution par la mairie d’un kit de fournitures scolaires à tous les écoliers. Y compris à ceux des écoles privées dont les indicateurs sociaux côtoient les sommets. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, lui, augmenté les subventions facultatives aux établissements privés de 30 % entre 2018 et 2023. (…) Une vingtaine de congrégations religieuses siègent dans la cité phocéenne. Elles disposent d’un important patrimoine immobilier ») ; entretemps, il ressortait de l’article précité qu’à Décines-Charpieu, « près de 620 élèves y sont scolarisés du CP à la terminale et 80 % de ses classes [étaient] sous contrat ». V. aussi le rapport d’Anne Fornerod, Anouk Jordan et Sylvie Mauris-Demourioux, Écoles hors-contrat : Terreau de la radicalité ou laboratoires d’innovations éducatives et citoyennes ? Quelques enseignements d’une enquête de terrain, sept. 2018, 115 p., spéc. pp. 8, 23, 25, 27, 60 et 74 à 76 : après avoir cité le chercheur Moustapha Chérif Bassiouni, « La naissance du collège-lycée Al-Kindi à Décines : une réussite conflictuelle », l’année du Marghren, Cnrs éd., 2008, IV, les autrices s’appuient sur un entretien avec ses responsables Nazir Hakim et Yassine Benzada, en notant « la référence au premier philosophe arabe Yaqoub Ibn Ishâq Al Kindi (801-873) afin que « tous nos élèves marchent dans ses pas et puissent, en alliant spiritualité et science, devenir à leur tour des hommes et des femmes accomplis, guides et modèles pour les autres » » (pp. 74-75).. Rappelant que cette association « gère depuis 2007 le groupe scolaire du même nom, situé sur la commune de Décines-Charpieu », et a conclu le 11 octobre 2012 avec lui pour son lycée un contrat, « seul en litige dans le cadre de la présente instance », une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon a refusé de suspendre cette décision (qui doit prendre effet au 1er septembre prochain)7TA Lyon Ord., 12 mars 2025, Association Al Kindi et a., n° 2502062, cons. 1 et 9 (au visa la requête au fond n° 2502061, enregistrée le 17 févr. ; cinq références à la liberté ressortent du pdf, trois à celle « de conscience » et deux à celle « de l’enseignement »)..

Exposant les arguments préfectoraux relatifs à « la proximité de l’établissement avec la pensée des Frères musulmans »8Ord. préc., cons. 5 (se poursuivant comme suit : « dont les desseins sont contraires aux valeurs de la République » ; comparer CA Grenoble, 23 avr. 2024, n° 24/00054, mis en ligne par Blast, p. 11 (citée dans mon attestation du 8 oct. 2025, liée à mon billet du 31 ; v. aussi la page 6, utilisée à la troisième de mes observations du 23 mai – signalées au seuil du présent texte – pour simplifier le « dossier » soumis en référé-liberté au TA de la même ville par l’association Valeurs et Réussite, gestionnaire de l’école de Valence)., des « manquements administratifs, budgétaires et comptables »9En particulier l’absence de « comptabilité distincte pour le secteur placé sous le régime du contrat, dont le lycée dans son entièreté, et les classes placées hors contrat » (cons. 6). et ceux « pédagogiques10Le premier de ces manquements, relevés par la préfète, viendrait de ce « que l’inspection qui a eu lieu en avril 2024 a mis en évidence, à partir de l’analyse de plusieurs cahiers d’élèves, une non-conformité au programme de l’enseignement de la spécialité « histoire géographie, géopolitique et sciences politiques », qui ne traite pas certains thèmes sur les conflits au Moyen-Orient ou la mémoire du génocide juifs et des tsiganes » (cons. 7 ; je souligne cette formule que l’on retrouve dans les premières pages de l’ordonnance à propos du « mémoire en défense, enregistré le 8 mars », après qu’il a été noté que l’association soutient que « le grief relatif au contenu des enseignements porte non sur les cours d’histoire-géographie mais sur l’enseignement de la spécialité HGGSP, suivie seulement par trois élèves de terminale ; au demeurant, le constat d’insuffisance du contenu pédagogique, fondé sur la vérification d’un seul cahier d’élève, n’est pas établi, et elle justifie de ce contenu par la production de la programmation du professeur, et de notes d’autres élèves ». En décembre, une professeure du lycée était citée sur ce point dans la presse : v. Olivier Philippe, « Al-Kindi veut porter plainte contre Laurent Wauquiez, qui affirme que le lycée « n’enseigne plus le génocide juif » », leprogres.fr 15-16 déc. 2024 (v. ce billet en 2018 sur les Génocides, assez limité sur celui « oublié des Tziganes » : alors que je citais en octobre de cette année-là Henriette Asséo, je n’avais pas vu cet épisode tiré du podcast « Les Chemins de la connaissance », radiofrance.fr/franceculture 31 mars 2006 ; v. la-croix.com avec AFP 17 janv. 2025 ; Sur le Fil le 27 : « Ce n’est qu’en 2015 que le 2 août a été reconnu comme « Journée européenne de commémoration de l’Holocauste des Roms » » ; Lise Foisneau (entretien avec, par Lisa Castelly), « Les persécutions contre les Nomades durant la guerre ont encore des effets », Mediapart 8 mai 2025 (extrait) : « anthropologue, chargée de recherche au CNRS », l’appuyant pour créer, avec l’association DE-MAVIE, le site internet NOMadeS (qui « a pour mission de nommer les victimes françaises de la persécution et du génocide des collectifs romani et voyageurs »), elle rappelle notamment « l’importance du travail » d’un historien amateur disparu l’été dernier (en renvoyant à Maxime Pionneau, « Mort de Jacques Sigot, l’instit-historien qui ressuscita la mémoire des Tsiganes », liberation.fr 30 août 2024). En attendant de trouver le temps d’y insérer ces références, et d’autres mises de côté, v. la « série de reportages « grand format » pour la commémoration des 80 ans de la libération des camps d’extermination nazis », radiofrance.fr/franceinter du 21 au 24 janv. 2025 ; Michel Ouaknine, ujfp.org 4-9 mai puis Éric Fassin, « Le procès des Roms, ou de leur expulsion sauvage ? », blogs.mediapart.fr 25 juin ; enfin cette tribune collective, extrait lemonde.fr 2 août, demandant aux parlementaires d’instituer cette date « comme jour de commémoration nationale du génocide des Roms et des Voyageurs »). et des atteintes aux valeurs de la République11Avec notamment la dénonciation par la préfète d’« une « ligne éditoriale » du centre de documentation et d’information, dont le fonds comporte sept ouvrages sur l’islam promouvant des discours clairement contraires aux valeurs de la République, prônant la violence et légitimant les actions terroristes, plus d’autres ouvrages en défendant une vision traditionnaliste, sans qu’aucun ouvrage de ce fonds ne promeuve sans ambiguïté l’articulation de l’islam avec les exigences du vivre-ensemble républicain » (cons. 7 toujours) ; dans une enquête publiée fin 2024, Oriane Mollaret écrivait : « L’inspection du 4 avril a pris une forme particulière. D’après le rapport, consulté par Rue89 Lyon, six inspecteurs étaient présents ainsi que trois autres personnes, dont l’identité est restée floue d’après les enseignants témoins », et qui seraient des agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) selon la préfecture ; estimés contraires aux valeurs précitées, les livres litigieux « prennent une allure encore plus inquiétante dans le rapport de saisine de la commission de concertation académique », en se basant parfois « sur la proximité supposée des auteurs ou des maisons d’édition avec des organisations islamistes. (…) Les enseignants d’Al-Kindi interrogés ne nient pas le caractère rétrograde des écrits présents au CDI, mais précisent que la plupart sont accessibles à la bibliothèque municipale de Lyon [et de citer Rachida Briza, enseignante de physique-chimie, déplorant qu’il soit postulé une absence « d’esprit critique » de leur part, tout comme de volonté de développer celui des élèves ; v. aussi bfmtv.com 16 janv. 2025]. L’établissement précise que ces livres étaient signalés par une pastille rouge et consultables uniquement au CDI, en présence d’un adulte. Ils ont par ailleurs été retirés des rayons, « à titre conservatoire », après l’inspection ». Concédant « une certaine « imprudence », voire une « irresponsabilité » de la part de l’établissement [au regard de leurs] « dimensions bellicistes très problématiques », (…) le chercheur [Haoues Seniguer (Sciences Po Lyon) fait toutefois observer que cela] « ne signifie pas que ces livres ont été effectivement utilisés par les enseignants, auprès des élèves, à des fins idéologiques ou subversives » » (l’expression reprise dans le titre de l’article est de lui : « Près de Lyon, le lycée musulman Al-Kindi face à la « politique du soupçon » de l’État », Rue89 Lyon et Mediapart 16 déc. 2024) ; s’étant rendue sur place en janvier, Marie Turcan commençait par noter qu’une « réplique de Son Goku, le célèbre personnage de la série animée Dragon Ball, trône contre un mur » avant d’aborder, plus loin, les nombreux « contrôles de l’inspection académique [dont] celui du 4 avril 2024 (…). Pendant plusieurs heures, sept membres de l’inspection ont épluché et pris en photo tous les ouvrages du CDI » ; et de citer le directeur adjoint du groupe scolaire, Karim Chihi : « En conclusion du rapport de 2023, il était écrit que le CDI était plutôt bien fourni. Un an plus tard, finalement, le CDI pose problème ! » (« Lâché par l’État, le lycée musulman Al-Kindi se bat contre la machine administrative et ses préjugés », Mediapart 26 janv. 2025, accompagné d’un entretien de la journaliste avec Kamel Kabtane ; « sans détour, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon et président du Conseil des mosquées du Rhône confie sa grande inquiétude » et s’affirme « dégoûté. (…) Vous venez me voir, parce que vous pensez que j’ai des responsabilités, mais à quel niveau suis-je encore entendu ? Quand j’ai plaidé pour le lycée Al-Kindi, je pensais qu’on allait prendre un minimum en compte ce que j’avais à dire. Un minimum de respect, de considération… J’ai l’impression de servir simplement de faire-valoir »…). », l’ordonnance évoque notamment « l’absence de cours d’éducation à la sexualité, en méconnaissance du contrat d’association, le fait que le règlement intérieur ne pose des prescriptions relatives aux tenues vestimentaires que pour les filles, de manière ainsi discriminatoire, et enfin, une absence d’affichage des symboles de la République dans les locaux et dans les salles de classes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code de l’éducation » ; « si, en l’état de l’instruction », ces deux derniers motifs « n’apparaissent pas fondés12Je souligne et précise qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions sexospécifiques sont un vrai sujet : ce terme renvoie à quelques résultats dans ma thèse (2017), le dernier – en note de bas de page 1212 – constituant une invitation à l’exploration à partir du droit scolaire turc ; pour celui français, v. [les références rassemblées, fin sept. 2025, à la note 3 de mon billet du 30 juin] récemment Julie Arroyo et Stéphanie Hennette-Vauchez (avec la collaboration de Henri Sergent), « Dispositions de règlements intérieurs d’établissements scolaires relatives aux tenues vestimentaires », Intersections – revue semestrielle Genre & Droit 2024, n° 1, publié le 7 juin ; « Tenue correcte exigée. Normes de genre et restrictions à la liberté religieuse dans les règlements intérieurs des établissements scolaires », Intersections 2024, n° 2, publié le 16 déc., §§ 23, 41 et 63 pour celui d’alors du groupe scolaire « Al Kindi » (au § 40, les autrices citent une intéressante décision n° 2022-182 du 23 janvier 2023 « relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier (…) sa coupe de cheveux de type “afro”, pour poursuivre sa scolarité » ; page 11, « la Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant »)., tel n’est pas le cas de l’ensemble des autres manquements relevés » qui, compte tenu « de la gravité de certains d’entre eux », ont conduit les juges des référés à écarter tout « doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige » (en se dispensant par là même « de statuer sur la condition d’urgence »)13Ordonnance préc., cons. 5 à 8 (9). « Le groupe scolaire Al-Kindi (…) n’exclut pas de saisir le Conseil d’État », notait Alixan Lavorel, « Groupe scolaire Al-Kindi : « le combat continue » malgré la non suspension de la résiliation du contrat avec l’État », bfmtv.com le 13 mars ; il ne semble pas qu’il l’ait fait, mais il était aussi assuré « qu’il déposera « dans les années à venir une nouvelle demande de passage sous contrat » »..

S’agissant de la résiliation relative au lycée Averroès14En rédigeant ce billet, j’ai été conduit à lui consacrer cette note et à relire Lucie Delaporte, « Le lycée musulman Averroès, un symbole au cœur de la polémique », Mediapart 16 févr. 2015 (extrait) ; cet article réagissait à une tribune de Soufiane Zitouni à propos de laquelle v. ma thèse, en note de bas de pages 566-567, n° 3654 ; il relatait avoir « commencé à enseigner la philosophie au lycée Averroès en septembre 2014. Bien qu’on m’ait prévenu que cet établissement était lié à l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), réputée proche de l’idéologie de Frères Musulmans, j’ai tout de même voulu tenter cette expérience en espérant pouvoir travailler dans l’esprit du grand philosophe Averroès, et donc contribuer, à ma mesure, au développement sur notre territoire national d’un islam éclairé par la raison, comme le philosophe andalou du XIIe siècle a tenté de le faire lui-même de son vivant. Mais en cinq mois de travail dans ce lycée, mon inquiétude et ma perplexité n’ont fait que s’accroître jusqu’à l’épilogue que fut cette réaction incroyable à un texte dont le tort principal aux yeux de mes détracteurs était sans doute d’être intitulé [« Le Prophète est aussi « Charlie » », liberation.fr 14 janv.] ». La journaliste commente : « Un texte qui dénonçait le manque d’humour d’une partie de la communauté musulmane, arc-boutée sur certains tabous. Affiché en salle des profs, le texte a effectivement indisposé certains enseignants, dont Sofiane Meziani, qui lui a répliqué par une autre tribune » ; parue le 19 dans Le Plus du Nouvel Obs [« Charlie : le problème n’est pas religieux. Stigmatiser les musulmans est une erreur »], elle n’est apparemment plus en ligne. D’après la journaliste, il estimait « par ailleurs que Charlie Hebdo « concourt à la banalisation des actes racistes ». « Il voulait bousculer la communauté musulmane. J’ai pris ça comme un débat et j’ai répondu. Mais cela lui a fait perdre la tête », dit aujourd’hui [son auteur, la direction du lycée] assurant qu’elle a plutôt tenté de dissuader son prof d’éthique musulmane de répondre par voie de presse ». En 2017, je terminais la note précitée au conditionnel : l’imprécision de l’article de presse cité m’a fait anticiper sa relaxe ; celle de février émane en réalité du « tribunal correctionnel de Nanterre » et la Cour de cassation est intervenue dans le même sens quinze mois plus tard (Claire Lesegretain, « Lycée Averroès, la condamnation de l’ex-enseignant annulée en cassation », la-croix.com 9 mai 2018, rendant compte de Crim. le 7, n° 16-85.035, cassant sans renvoi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 26 mai 2016). Je m’en suis rendu compte le 2 novembre, après qu’un ancien élève du lycée « privé catholique Montplaisir » (wikipedia.org au 10 juill.) m’a indiqué l’avoir eu comme professeur de philosophie ; ce passage à Valence n’est pas mentionné dans le portrait d’Anastasia Vécrin, « Soufiane Zitouni. L’islamisme, ça soufi », 18 févr. 2015, rappelant qu’il est « né à Roanne, dans la région lyonnaise » et qu’avant de quitter avec fracas le lycée du Nord – dans lequel il s’était fait recruter « pour rejoindre [s]a compagne » –, il avait « aussi rencontré la stigmatisation dans l’enseignement catholique. Quand après deux échecs il obtient, à 36 ans, son diplôme pour enseigner dans le privé, Soufiane Zitouni se fait expliquer par le directeur diocésain de Saint-Flour, dans le Cantal, qu’il ne peut pas le prendre. La raison ? Il est arabe et musulman. « J’en ai pleuré », se souvient-il. Il écrit au rectorat pour faire valoir ses droits. Cette fois, ça marche ». Il y a dix ans, c’est carrément « « grâce à l’intervention de Najat Vallaud-Belkacem elle-même », a[vai]t-il confié au micro d’Europe 1 [qu’il avait pu retrouver] un poste au lycée à la rentrée, à Valenciennes. (…) Apparemment, mes deux tribunes dans Libération, suivie de ma démission, ont effrayé quelque peu des chefs d’établissements catholiques du département du Nord et il a fallu que la ministre (de l’Éducation nationale, ndlr) intervienne » » (cité par S.B. avec Raphaël Enthoven, « Soufiane Zitouni : « le mot djihad en arabe signifie effort, et non pas guerre » », europe1.fr 29 août 2015, mis à jour le 17 févr. 2025). Dans son article précité, Lucie Delaporte citait le proviseur Hassan Oufker, rapportant « par exemple qu’il « expliquait aux jeunes filles que porter le voile n’était pas recommandé dans l’islam. Il trahissait la déontologie enseignante » l’obligeant, en tant qu’enseignant payé par l’État pour assurer des cours de philosophie, à la neutralité » ; l’enseignant admettait sur ce point « avoir évoqué avec ses élèves la position de l’imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, selon lequel le voile n’est pas une obligation pour les jeunes femmes musulmanes. Au lycée, si la majorité des jeunes filles sont voilées, beaucoup ne le sont pas. « Je voulais leur montrer qu’il n’y avait pas qu’une seule vision de l’islam » » (cité dans Mediapart 16 févr., après l’avoir présenté comme un « musulman soufi, une branche minoritaire de l’islam fondée sur la mystique ». Elle est évoquée dans la légende sous l’illustration ajoutée le 9 nov., en citant la série Ramy ; pour un film dans le contexte de cette scène, à même aussi de faire peut-être réfléchir un peu les « républicains » obsessionnels des « islamistes », v. Marie Sauvion, « Cannes 2025 : “Les Aigles de la République”, un pacte faustien redoutable sous le régime égyptien », telerama.fr 19 mai (bande-annonce)., décidée par le préfet du Nord en décembre 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Lille avaient estimé, en février et juillet 2024, que maintenir les relations contractuelles causerait « une atteinte excessive à l’intérêt général »15TA Lille Ord., 12 févr. 2024, n° 2400201, 2400227 et 2400260 et 22 juill. 2024, n° 2406263, cons. 16, « alors même que (…) les requérants font état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la mesure de résiliation litigieuse ou du bien fondé de certains de ses motifs »..

Le 23 avril dernier16Outre Marie-Laure Tirelle, « Établissements privés : contrôler c’est bien, sanctionner c’est nécessaire ! », cnal.info 27 mars 2025, v. ce mois-là cette intéressante audition en visio de Pierre Mathiot, « Averroès et les établissements privés musulmans », CNAL 5 mai 2025 ; v. déjà Pierre Mathiot (entretien avec, par Jacques Trentesaux), « Stanislas versus Averroès : « L’inégalité de traitement est évidente » », mediacites.fr 23-24 janv. 2024 (extrait)., la formation de jugement de cette juridiction a décidé de « rétablir l’association du lycée Averroès à l’enseignement public » ; l’un des motifs de cette annulation est « qu’en l’état de l’instruction, le manquement tiré du non-respect des “attendus programmatiques” n’est pas établi » : « en particulier en ce qui concerne (…) les orientations sexuelles, la morale publique, l’avortement », si le préfet « fait valoir que la disponibilité des ressources [numériques du fonds du centre de documentation et d’information (CDI) du groupe scolaire] ne serait pas établie, leur indisponibilité ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier »17TA Lille, 23 avr. 2025, Association Averroès et a., n° 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, cons. 36, 18 et 16 ; et de citer en sens contraire les « rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023 ».. Développements à venir (v. infra).

Auditionnée à l’Assemblée nationale le 7 mai, Diane-Sophie Girin soulignait les « différences que [l’État] opère entre les réseaux, qu’il s’agisse de l’attribution et du retrait des contrats ». Dénombrant « 70 groupes scolaires privés musulmans en France », elle précisait qu’ils « regroupent environ 120 établissements, parmi lesquels seuls dix sont sous contrat. Ce chiffre passera même à huit à la rentrée prochaine puisque le groupe Al-Kindi a perdus trois contrats et que le groupe Averroès en retrouvera un. Il s’agit donc d’un secteur très minoritaire. En ce qui concerne les contrôles, la situation de l’enseignement privé musulman illustre bien les contradictions de ce qu’on appelle la « nouvelle laïcité ». Les établissements privés musulmans ont d’abord été imaginés par les parlementaires comme une solution au « problème » des filles voilées dans l’école publique18V. sur ce point ma thèse préc., 2017, pp. 543 et s., spéc. 556 à 571 (résumées au début de mon attestation du 8 oct. 2025, liée à mon billet du 31), en ajoutant ici Saïda Kada (entretien avec, par Zahra Ali), « Antiracisme et antisexisme : itinéraire d’une femme musulmane engagée en France », in Zahra Ali (dir.), Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 187 (entretiens réalisés en juillet et août 2010), spéc. 196 : « Au lieu de rassembler d’autres personnes et d’autres organisations autour de la question de l’immigration, on a simplifié les débats. Il y avait notamment les [tribunes des] collectifs Une école pour tou-te-s [CEPT : « Oui à la laïcité, non aux lois d’exception »] et Féministes pour l’égalité [CFPE : « Un voile sur les discriminations »] et des personnalités comme Christine Delphy qui avaient compris ça, et il y avait ceux, notamment autour de l’UOIF, qui traitaient cette question comme un problème de pratique religieuse ».. (…) Ce qui constituait une solution est peu à peu devenu un nouveau problème à résoudre » : « ces établissements ont incarné le communautarisme, puis la radicalisation après les attentats et, depuis 2021, le séparatisme19Selon l’auteur de La Cité des musulmans. Une piété indésirable, « sorti en avril 2025 aux éditions Amsterdam/Multitudes », « la politique antiséparatisme vise d’abord, et avant tout, les phénomènes d’ascension sociale » (Hamza Esmili (entretien avec, par Marie Turcan), « On a toujours vu les musulmans comme des coupables en puissance, plutôt que des victimes potentielles », Mediapart 29 avr. 2025 : « en 2019, Emmanuel Macron avait assuré qu’une femme qui porte le voile avait « piégé » l’élu Julien Odoul [l’élu avait alpagué une mère de famille portant un hidjab, qui accompagnait des élèves au conseil régional – ndlr]. Il y a toujours un soupçon : même quand les musulmans sont victimes, en fait, ils instrumentalisent leur propre souffrance » ; sur cette séquence, v. la deuxième partie de mon billet du 29 février 2020 (en le re-parcourant le 12 novembre 2025, j’ai trouvé certaines analyses d’une singulière actualité ; moyennant quelques déplacements dans le jeu des acteurs, elles peuvent aisément être renouvelées à l’approche des municipales de 2026… M’appuyant à la note 39 sur l’article de Libération auquel il est renvoyé supra – par Mediapart -, je commençais ce billet en citant Abdelmonaïm Boussenna, à propos duquel v. depuis Haoues Seniguer, « Les (néo)-Frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste : le cas français », o-re-la.ulb.be 22 mars 2021 ; Lucie Delaporte, « Dans les coulisses de Dini TV, le Netflix des musulmans conservateurs », Mediapart 12 nov. 2022).. (…) C’est la même famille politique qui a signé des contrats pour récompenser ceux qui venaient à la table de la République pour faire l’islam de France20À propos de l’Union des Organisations Islamiques de France, v. Loup Besmond de Senneville, « L’UOIF devient « Musulmans de France » », la-croix.com 28 févr. 2017, citant « Tareq Oubrou, imam de la mosquée de Bordeaux et membre de cette organisation » : « Nous voulons sortir d’une structure qui soit purement organisationnelle pour aller vers quelque chose de plus spirituel. (…) Ce nom marque aussi l’intention de se démarquer des organisations dont nous sommes issus, et de couper le cordon avec les Frères musulmans » (développements à venir sur l’aspect géopolitique). Décidée « lors d’une Assemblée générale organisée samedi 25 février au Blanc-Mesnil (…) (Seine-Saint-Denis)[, cette] nouvelle dénomination a notamment été préférée, selon SaphirNews, à « Union des Musulmans de France » et « Union Nationale des Musulmans de France ». V. auparavant l’article – a priori précurseur – de Vincent Geisser, « L’UOIF, la tension clientéliste d’une grande fédération islamique », Confluences Méditerranée 2006, n° 57, p. 83 (mis en ligne le 1er nov. 2011), spéc. 85, puis 93 : « L’UOIF, client consentant de la « nouvelle politique musulmane » de Nicolas Sarkozy » ; v. encore son titre « En guise de conclusion : « Ni ange, ni démon » : la reconnaissance du « Prince » pour horizon d’action », p. 97 (en écrivant en note qu’à sa « connaissance, le seul travail sociologique sur l’UOIF qui se fonde sur une enquête de terrain est celui de Khadija Darif, Bricolages identitaires des Musulmans dans l’espace politique français : cas de l’UOIF, mémoire de DEA de science politique [Aix-en-Provence, 2004, sous sa direction] ». Dans ma thèse, en note de bas de page 457, n° 2928, je signalais ses travaux avec la politologue Khadija Mohsen-Finan (j’ajoute ici cette citation de leur article « Enjeux et sens de l’affichage de son « islamité » dans le champ scolaire français », in Rémy Leveau et Khadija Mohsen-Finan (dir.), Musulmans de France et d’Europe, CNRS, 2005, p. 115, spéc. 123 : « En dépit des expertises et du flot des discours médiatiques et politiques sur « l’islam à l’école », on ne peut que déplorer l’absence d’enquêtes sérieuses sur les attitudes, les comportements et les opinions développés par ces élèves qui sont loin de constituer d’ailleurs une catégorie homogène ») ; je le faisais alors que je citais Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013 (version poche en 2016, avec une postface intitulée « Vers le point de non-retour ? », transformée en article dans Le Portique 2017, n° 39-40, doc. 2, mis en ligne le 20 janv. 2019). Dans leur rapport précité, Anne Fornerod, Anouk Jordan et Sylvie Mauris-Demourioux écrivaient que la création de la Fédération nationale de l’enseignement privé musulman (FNEM) « en 2014 renvoie au mouvement général de structuration du culte musulman en France, répondant au souhait des pouvoirs publics de pouvoir discuter avec des interlocuteurs » qui, comme pour « les autres religions », pourraient traiter « avec les instances du ministère de l’Éducation nationale » des demandes de contractualisation avec l’État (Écoles hors-contrat : Terreau de la radicalité ou laboratoires d’innovations éducatives et citoyennes ?…, 2018, p. 58). Après avoir évoqué cette création page 567, je remarquais à la page suivante que « l’action militante des Frères musulmans » était pointée dans un rapport publié quatre ans avant (Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM) et École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), L’enseignement de l’Islam dans les écoles coraniques, les institutions de formation islamique et les écoles privées, juill. 2010 (que je citais à partir de Caroline Beyer, « Éducation : les musulmans se fédèrent », lefigaro.fr 28 mars 2014), 103 p. (spéc. pp. 40 et s.). Je ne pouvais pas le savoir quand j’ai soutenu ma thèse (le 8 décembre 2017) mais, quelques mois auparavant (en juillet), le coordinateur de ce rapport de recherche – cité en note de bas de page 568, n° 3660 – était mis en cause pour le livre tiré de la sienne (Le salafisme aujourd’hui, mouvements sectaires en Occident, éd. Michalon, 2011) : v. « Plagiat « massif » du sociologue Samir Amghar, spécialiste du salafisme : des institutions réagissent », sciencesetavenir.fr 15 mars-23 avr. 2018 ; avec son frère Taieb, ils sont désormais impliqués dans la vie politique locale de l’Yonne (Floriane Boivin, « « Faire tomber » le maire Paul-Antoine de Carville, le leitmotiv de FRV Sens », independantdelyonne.com 27 janv. 2025). et qui, aujourd’hui, punit ces mêmes groupes » 21Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6 et 9-10 ; auparavant et ultérieurement, Pierre Merle remarquait : « Selon les chiffres de la Depp, les atteintes à la laïcité comptent pour 3 % des incidents graves et les abus sexuels pour 5 % [Muriella Rakotobe, « Les signalements d’incidents graves dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat en 2023-2024 », DEPP mai 2025, note d’information n° 25-28, figure 2.1 des « données associées »]. La politique menée ces dernières années a pour objectif de lutter [contre les premières,] par exemple une jeune fille qui porte un foulard dans un établissement [public, son port ne pouvant être considéré comme tel] dans un établissement confessionnel (…). Le système de valeurs est donc variable, mais aussi contestable dans ses priorités » ; « En tant que chercheur, j’ai toujours regretté que tous les rapports de l’inspection générale ne soient pas systématiquement publiés. De nombreux documents du ministère ne sont pas publics, notamment les rapports sur les établissements hors contrat : pour les obtenir, il faut effectuer de nombreuses démarches, ce qui est tout à fait anormal » (pp. 5 et 11 ; v. aussi Stéphanie Hennette Vauchez, « Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat », AJDA 2024, pp. 309 et s. : « même lorsqu’elle a lieu, l’activité de contrôle demeure largement insaisissable du fait de la non-publicité des rapports, recommandations et mesures sur lesquels elle débouche »). Pour qui serait parvenu à s’en procurer, n’hésitez pas à me les transmettre en utilisant le formulaire de contact (idem pour toute information à même de compléter cette recherche en cours)..

Billet en cours de rédaction au 31 oct. 2025 (v. à partir des actualités de mon billet de ce jour, avec l’attestation liée qui complète le propos concernant l’établissement précité de la région spécialement conseillée par Laurent Wauquiez).

Notes

| ↑1 | Il s’agit d’actualiser ces pages – relatives au « pluralisme scolaire » externe (pp. 543 et s.) –, comme je l’indique à la fin de ma page travaux de recherche (selon son actualisation en ce mois de mai 2025). |

| ↑2 | Je précise à propos des arguments d’autorité auxquels je me livre pour commencer qu’il s’agissait d’une forme d’accroche, « pour les besoins de la cause » (selon une formule employée plus loin à propos de ce type de courriers exceptionnels pour moi) ; d’aucuns semblent en effet avoir besoin de cela pour sélectionner les études pertinentes, plutôt que de lire avant de se faire sa propre idée. Mis à part un ajout signalé en note, un mot en trop barré et le remplacement de trois points-virgules par de simples points (suite au retour début juillet d’un ami professeur de droit public, que je remercie pour sa relecture), j’ai laissé le texte en l’état. Ajouts le 9 novembre à propos de la référence à ma thèse qui figure in « Dossier : L’enseignement », Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel ; si Tanneguy Larzul a probablement lu ce billet en 2019-2020, spéc. la note n° 19 (v. la 11ème de celui du 30 avril 2025), elle n’est citée dans ce dossier que par Marc Debène, « À propos des principes généraux de l’éducation », avr. 2024, n° 12 (en note 12) : l’auteur écrit à juste titre que le « droit à l’éducation (…) est le seul à concerner sans exception tant l’enseignement scolaire que l’enseignement supérieur, tant l’enseignement public que les établissements privés et relève tant des familles que de l’État » (il se contredit toutefois quelque peu lorsqu’il soutient qu’il « se confond avec le droit des usagers aux prestations du service public » : le mot souligné est trop fort, ce n’est pas toujours vrai et l’auteur note d’ailleurs lui-même que « l’adaptation du service au changement, gage de qualité (…) peut elle aussi se fonder sur le droit à l’éducation » ; elle « peut » donc conduire, dans d’autres cas, à ce que des atteintes lui soient portées au nom de ce principe. « L’autonomie relative du droit à l’éducation », tel est l’un des derniers intitulés de cette thèse, page 1199). |

| ↑3 | Le titre envisagé était « L’affaire de l’école musulmane de Valence devant les juges administratifs des référés : défaut d’urgence ou de volonté ? » ; v. TA Grenoble Ord., 8 nov. 2022, Association Valeurs et Réussites, n° 2206668 ; CE Ord., 14 févr. 2023, n° 468856 (justice.pappers.fr) ; TA Grenoble Ord., 12 mai 2025, n° 2504225 (doctrine.fr) ; le 27, n° 2505364 (5 p.) ; CE Ord., 30 mai 2025, Association Valeurs et Réussite, n° 504783 (cons. 6 : « selon la procédure prévue à [l’art. L. 522-3 du code de justice administrative (CJA)] »). |

| ↑4 | V. en particulier la requête n° 2206669, introduite le 13 octobre 2022 (il y a bientôt trois ans…), et celle de 2025 (« enregistrée sous le n° 2504211 », selon l’ordonnance précitée du 12 mai). |

| ↑5 | V. déjà la note 7 de mon billet de mars 2025 sur l’islamophobie genrée (renvoyant à la n° 64 à propos de Florence Bergeaud-Blackler) et, depuis, Haoues Seniguer, « Dénoncer l’islamophobie expose désormais à des accusations d’islamisme ou de frérisme », la-croix.com 11 avr. 2025 : « Elle affirme notamment que seuls les ex-musulmans seraient capables de lutter efficacement contre les islamistes, ce qui revient à dire, en quelque sorte, que les musulmans encore croyants, ou jugés « trop musulmans » à son goût, en seraient soit incapables, soit, une fois de plus, les complices. (…) D’où la thèse de politique ou de logique du soupçon que nous défendons dans un ouvrage paru en 2022 [La République autoritaire. Islam de France et illusion républicaine (2015-2022), Le Bord de l’eau] sans reprendre pour autant à notre compte l’hypothèse d’islamophobie d’État. Ce qu’il y a de particulièrement redoutable dans la rhétorique conspirationniste, c’est qu’elle se passe de preuves : il suffit d’affirmer que le projet de l’islamisme — ou du frérisme — consiste précisément à rester dissimulé, tapi dans l’ombre, en attendant le moment opportun pour s’emparer de la République. Et peu importe, au fond, que ces supposés islamistes n’aient ni organisation de masse, ni parti, ni représentants élus » ; dans cette tribune, il est renvoyé par un lien à celle d’Olivier Hanne, « Accuser le conservatisme musulman de frérisme permet de ne pas traiter le fond du sujet », la-croix.com 23 mai 2023 : « Je ne suis pas spécialiste des Frères musulmans, et je ne peux donc remettre en cause en détail l’ouvrage de Mme Bergeaud-Blackler, même si je partage le point de vue de mon collègue sur ses fragilités méthodologiques, qui sont frappantes pour un universitaire. Je remarque tristement que les intellectuels qui contestent ses démonstrations – je pense notamment à Haouès Seniguer et à Omero Marongiu-Perria – sont automatiquement renvoyés à leur islamité supposée, et donc à une sorte de sympathie naturelle pour les Frères musulmans ». |

| ↑6 | « L’État met fin aux contrats du groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon », lemonde.fr avec AFP 10 janv. 2025 (citant un communiqué des services de Fabienne Buccio), avant de rappeler que son ouverture « avait déjà suscité un bras de fer avec le recteur du Rhône, qui s’était soldé par la démission de ce dernier » (sur cet épisode en 2006-2007, v. ma page 568, avec en note n° 3661 « une affaire plus récente dont les faits apparaissent très proches » à La Chapelle-Saint-Mesmin – près d’Orléans, dans le Loiret –, en 2014-2015), puis d’indiquer que ne subsisterait, pour les lycées musulmans, qu’« une classe de seconde » sous contrat à Marseille (page 567, j’évoquais ce groupe scolaire Ibn Khaldoun, à propos duquel v. mon attestation du 8 oct. 2025, ainsi que la note 26 de mon billet du 31, avec en contrepoint Anne Jourdain, « Le privé, ou l’école de la sécession. Sous contrat mais sans contrôle » Le Monde diplomatique avr. 2025, pp. 1 et 18-19, dénombrant « cent seize établissements [sous contrat à Marseille, en citant Jacques Le Loup, directeur diocésain :] « Nous entretenons d’excellents rapports avec le maire Benoît Payan. Parce que nous sommes engagés dans une logique de coopération et non de concurrence ». En atteste la distribution par la mairie d’un kit de fournitures scolaires à tous les écoliers. Y compris à ceux des écoles privées dont les indicateurs sociaux côtoient les sommets. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, lui, augmenté les subventions facultatives aux établissements privés de 30 % entre 2018 et 2023. (…) Une vingtaine de congrégations religieuses siègent dans la cité phocéenne. Elles disposent d’un important patrimoine immobilier ») ; entretemps, il ressortait de l’article précité qu’à Décines-Charpieu, « près de 620 élèves y sont scolarisés du CP à la terminale et 80 % de ses classes [étaient] sous contrat ». V. aussi le rapport d’Anne Fornerod, Anouk Jordan et Sylvie Mauris-Demourioux, Écoles hors-contrat : Terreau de la radicalité ou laboratoires d’innovations éducatives et citoyennes ? Quelques enseignements d’une enquête de terrain, sept. 2018, 115 p., spéc. pp. 8, 23, 25, 27, 60 et 74 à 76 : après avoir cité le chercheur Moustapha Chérif Bassiouni, « La naissance du collège-lycée Al-Kindi à Décines : une réussite conflictuelle », l’année du Marghren, Cnrs éd., 2008, IV, les autrices s’appuient sur un entretien avec ses responsables Nazir Hakim et Yassine Benzada, en notant « la référence au premier philosophe arabe Yaqoub Ibn Ishâq Al Kindi (801-873) afin que « tous nos élèves marchent dans ses pas et puissent, en alliant spiritualité et science, devenir à leur tour des hommes et des femmes accomplis, guides et modèles pour les autres » » (pp. 74-75). |

| ↑7 | TA Lyon Ord., 12 mars 2025, Association Al Kindi et a., n° 2502062, cons. 1 et 9 (au visa la requête au fond n° 2502061, enregistrée le 17 févr. ; cinq références à la liberté ressortent du pdf, trois à celle « de conscience » et deux à celle « de l’enseignement »). |

| ↑8 | Ord. préc., cons. 5 (se poursuivant comme suit : « dont les desseins sont contraires aux valeurs de la République » ; comparer CA Grenoble, 23 avr. 2024, n° 24/00054, mis en ligne par Blast, p. 11 (citée dans mon attestation du 8 oct. 2025, liée à mon billet du 31 ; v. aussi la page 6, utilisée à la troisième de mes observations du 23 mai – signalées au seuil du présent texte – pour simplifier le « dossier » soumis en référé-liberté au TA de la même ville par l’association Valeurs et Réussite, gestionnaire de l’école de Valence). |

| ↑9 | En particulier l’absence de « comptabilité distincte pour le secteur placé sous le régime du contrat, dont le lycée dans son entièreté, et les classes placées hors contrat » (cons. 6). |

| ↑10 | Le premier de ces manquements, relevés par la préfète, viendrait de ce « que l’inspection qui a eu lieu en avril 2024 a mis en évidence, à partir de l’analyse de plusieurs cahiers d’élèves, une non-conformité au programme de l’enseignement de la spécialité « histoire géographie, géopolitique et sciences politiques », qui ne traite pas certains thèmes sur les conflits au Moyen-Orient ou la mémoire du génocide juifs et des tsiganes » (cons. 7 ; je souligne cette formule que l’on retrouve dans les premières pages de l’ordonnance à propos du « mémoire en défense, enregistré le 8 mars », après qu’il a été noté que l’association soutient que « le grief relatif au contenu des enseignements porte non sur les cours d’histoire-géographie mais sur l’enseignement de la spécialité HGGSP, suivie seulement par trois élèves de terminale ; au demeurant, le constat d’insuffisance du contenu pédagogique, fondé sur la vérification d’un seul cahier d’élève, n’est pas établi, et elle justifie de ce contenu par la production de la programmation du professeur, et de notes d’autres élèves ». En décembre, une professeure du lycée était citée sur ce point dans la presse : v. Olivier Philippe, « Al-Kindi veut porter plainte contre Laurent Wauquiez, qui affirme que le lycée « n’enseigne plus le génocide juif » », leprogres.fr 15-16 déc. 2024 (v. ce billet en 2018 sur les Génocides, assez limité sur celui « oublié des Tziganes » : alors que je citais en octobre de cette année-là Henriette Asséo, je n’avais pas vu cet épisode tiré du podcast « Les Chemins de la connaissance », radiofrance.fr/franceculture 31 mars 2006 ; v. la-croix.com avec AFP 17 janv. 2025 ; Sur le Fil le 27 : « Ce n’est qu’en 2015 que le 2 août a été reconnu comme « Journée européenne de commémoration de l’Holocauste des Roms » » ; Lise Foisneau (entretien avec, par Lisa Castelly), « Les persécutions contre les Nomades durant la guerre ont encore des effets », Mediapart 8 mai 2025 (extrait) : « anthropologue, chargée de recherche au CNRS », l’appuyant pour créer, avec l’association DE-MAVIE, le site internet NOMadeS (qui « a pour mission de nommer les victimes françaises de la persécution et du génocide des collectifs romani et voyageurs »), elle rappelle notamment « l’importance du travail » d’un historien amateur disparu l’été dernier (en renvoyant à Maxime Pionneau, « Mort de Jacques Sigot, l’instit-historien qui ressuscita la mémoire des Tsiganes », liberation.fr 30 août 2024). En attendant de trouver le temps d’y insérer ces références, et d’autres mises de côté, v. la « série de reportages « grand format » pour la commémoration des 80 ans de la libération des camps d’extermination nazis », radiofrance.fr/franceinter du 21 au 24 janv. 2025 ; Michel Ouaknine, ujfp.org 4-9 mai puis Éric Fassin, « Le procès des Roms, ou de leur expulsion sauvage ? », blogs.mediapart.fr 25 juin ; enfin cette tribune collective, extrait lemonde.fr 2 août, demandant aux parlementaires d’instituer cette date « comme jour de commémoration nationale du génocide des Roms et des Voyageurs »). |

| ↑11 | Avec notamment la dénonciation par la préfète d’« une « ligne éditoriale » du centre de documentation et d’information, dont le fonds comporte sept ouvrages sur l’islam promouvant des discours clairement contraires aux valeurs de la République, prônant la violence et légitimant les actions terroristes, plus d’autres ouvrages en défendant une vision traditionnaliste, sans qu’aucun ouvrage de ce fonds ne promeuve sans ambiguïté l’articulation de l’islam avec les exigences du vivre-ensemble républicain » (cons. 7 toujours) ; dans une enquête publiée fin 2024, Oriane Mollaret écrivait : « L’inspection du 4 avril a pris une forme particulière. D’après le rapport, consulté par Rue89 Lyon, six inspecteurs étaient présents ainsi que trois autres personnes, dont l’identité est restée floue d’après les enseignants témoins », et qui seraient des agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) selon la préfecture ; estimés contraires aux valeurs précitées, les livres litigieux « prennent une allure encore plus inquiétante dans le rapport de saisine de la commission de concertation académique », en se basant parfois « sur la proximité supposée des auteurs ou des maisons d’édition avec des organisations islamistes. (…) Les enseignants d’Al-Kindi interrogés ne nient pas le caractère rétrograde des écrits présents au CDI, mais précisent que la plupart sont accessibles à la bibliothèque municipale de Lyon [et de citer Rachida Briza, enseignante de physique-chimie, déplorant qu’il soit postulé une absence « d’esprit critique » de leur part, tout comme de volonté de développer celui des élèves ; v. aussi bfmtv.com 16 janv. 2025]. L’établissement précise que ces livres étaient signalés par une pastille rouge et consultables uniquement au CDI, en présence d’un adulte. Ils ont par ailleurs été retirés des rayons, « à titre conservatoire », après l’inspection ». Concédant « une certaine « imprudence », voire une « irresponsabilité » de la part de l’établissement [au regard de leurs] « dimensions bellicistes très problématiques », (…) le chercheur [Haoues Seniguer (Sciences Po Lyon) fait toutefois observer que cela] « ne signifie pas que ces livres ont été effectivement utilisés par les enseignants, auprès des élèves, à des fins idéologiques ou subversives » » (l’expression reprise dans le titre de l’article est de lui : « Près de Lyon, le lycée musulman Al-Kindi face à la « politique du soupçon » de l’État », Rue89 Lyon et Mediapart 16 déc. 2024) ; s’étant rendue sur place en janvier, Marie Turcan commençait par noter qu’une « réplique de Son Goku, le célèbre personnage de la série animée Dragon Ball, trône contre un mur » avant d’aborder, plus loin, les nombreux « contrôles de l’inspection académique [dont] celui du 4 avril 2024 (…). Pendant plusieurs heures, sept membres de l’inspection ont épluché et pris en photo tous les ouvrages du CDI » ; et de citer le directeur adjoint du groupe scolaire, Karim Chihi : « En conclusion du rapport de 2023, il était écrit que le CDI était plutôt bien fourni. Un an plus tard, finalement, le CDI pose problème ! » (« Lâché par l’État, le lycée musulman Al-Kindi se bat contre la machine administrative et ses préjugés », Mediapart 26 janv. 2025, accompagné d’un entretien de la journaliste avec Kamel Kabtane ; « sans détour, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon et président du Conseil des mosquées du Rhône confie sa grande inquiétude » et s’affirme « dégoûté. (…) Vous venez me voir, parce que vous pensez que j’ai des responsabilités, mais à quel niveau suis-je encore entendu ? Quand j’ai plaidé pour le lycée Al-Kindi, je pensais qu’on allait prendre un minimum en compte ce que j’avais à dire. Un minimum de respect, de considération… J’ai l’impression de servir simplement de faire-valoir »…). |

| ↑12 | Je souligne et précise qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions sexospécifiques sont un vrai sujet : ce terme renvoie à quelques résultats dans ma thèse (2017), le dernier – en note de bas de page 1212 – constituant une invitation à l’exploration à partir du droit scolaire turc ; pour celui français, v. [les références rassemblées, fin sept. 2025, à la note 3 de mon billet du 30 juin] récemment Julie Arroyo et Stéphanie Hennette-Vauchez (avec la collaboration de Henri Sergent), « Dispositions de règlements intérieurs d’établissements scolaires relatives aux tenues vestimentaires », Intersections – revue semestrielle Genre & Droit 2024, n° 1, publié le 7 juin ; « Tenue correcte exigée. Normes de genre et restrictions à la liberté religieuse dans les règlements intérieurs des établissements scolaires », Intersections 2024, n° 2, publié le 16 déc., §§ 23, 41 et 63 pour celui d’alors du groupe scolaire « Al Kindi » (au § 40, les autrices citent une intéressante décision n° 2022-182 du 23 janvier 2023 « relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier (…) sa coupe de cheveux de type “afro”, pour poursuivre sa scolarité » ; page 11, « la Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant »). |

| ↑13 | Ordonnance préc., cons. 5 à 8 (9). « Le groupe scolaire Al-Kindi (…) n’exclut pas de saisir le Conseil d’État », notait Alixan Lavorel, « Groupe scolaire Al-Kindi : « le combat continue » malgré la non suspension de la résiliation du contrat avec l’État », bfmtv.com le 13 mars ; il ne semble pas qu’il l’ait fait, mais il était aussi assuré « qu’il déposera « dans les années à venir une nouvelle demande de passage sous contrat » ». |

| ↑14 | En rédigeant ce billet, j’ai été conduit à lui consacrer cette note et à relire Lucie Delaporte, « Le lycée musulman Averroès, un symbole au cœur de la polémique », Mediapart 16 févr. 2015 (extrait) ; cet article réagissait à une tribune de Soufiane Zitouni à propos de laquelle v. ma thèse, en note de bas de pages 566-567, n° 3654 ; il relatait avoir « commencé à enseigner la philosophie au lycée Averroès en septembre 2014. Bien qu’on m’ait prévenu que cet établissement était lié à l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), réputée proche de l’idéologie de Frères Musulmans, j’ai tout de même voulu tenter cette expérience en espérant pouvoir travailler dans l’esprit du grand philosophe Averroès, et donc contribuer, à ma mesure, au développement sur notre territoire national d’un islam éclairé par la raison, comme le philosophe andalou du XIIe siècle a tenté de le faire lui-même de son vivant. Mais en cinq mois de travail dans ce lycée, mon inquiétude et ma perplexité n’ont fait que s’accroître jusqu’à l’épilogue que fut cette réaction incroyable à un texte dont le tort principal aux yeux de mes détracteurs était sans doute d’être intitulé [« Le Prophète est aussi « Charlie » », liberation.fr 14 janv.] ». La journaliste commente : « Un texte qui dénonçait le manque d’humour d’une partie de la communauté musulmane, arc-boutée sur certains tabous. Affiché en salle des profs, le texte a effectivement indisposé certains enseignants, dont Sofiane Meziani, qui lui a répliqué par une autre tribune » ; parue le 19 dans Le Plus du Nouvel Obs [« Charlie : le problème n’est pas religieux. Stigmatiser les musulmans est une erreur »], elle n’est apparemment plus en ligne. D’après la journaliste, il estimait « par ailleurs que Charlie Hebdo « concourt à la banalisation des actes racistes ». « Il voulait bousculer la communauté musulmane. J’ai pris ça comme un débat et j’ai répondu. Mais cela lui a fait perdre la tête », dit aujourd’hui [son auteur, la direction du lycée] assurant qu’elle a plutôt tenté de dissuader son prof d’éthique musulmane de répondre par voie de presse ». En 2017, je terminais la note précitée au conditionnel : l’imprécision de l’article de presse cité m’a fait anticiper sa relaxe ; celle de février émane en réalité du « tribunal correctionnel de Nanterre » et la Cour de cassation est intervenue dans le même sens quinze mois plus tard (Claire Lesegretain, « Lycée Averroès, la condamnation de l’ex-enseignant annulée en cassation », la-croix.com 9 mai 2018, rendant compte de Crim. le 7, n° 16-85.035, cassant sans renvoi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 26 mai 2016). Je m’en suis rendu compte le 2 novembre, après qu’un ancien élève du lycée « privé catholique Montplaisir » (wikipedia.org au 10 juill.) m’a indiqué l’avoir eu comme professeur de philosophie ; ce passage à Valence n’est pas mentionné dans le portrait d’Anastasia Vécrin, « Soufiane Zitouni. L’islamisme, ça soufi », 18 févr. 2015, rappelant qu’il est « né à Roanne, dans la région lyonnaise » et qu’avant de quitter avec fracas le lycée du Nord – dans lequel il s’était fait recruter « pour rejoindre [s]a compagne » –, il avait « aussi rencontré la stigmatisation dans l’enseignement catholique. Quand après deux échecs il obtient, à 36 ans, son diplôme pour enseigner dans le privé, Soufiane Zitouni se fait expliquer par le directeur diocésain de Saint-Flour, dans le Cantal, qu’il ne peut pas le prendre. La raison ? Il est arabe et musulman. « J’en ai pleuré », se souvient-il. Il écrit au rectorat pour faire valoir ses droits. Cette fois, ça marche ». Il y a dix ans, c’est carrément « « grâce à l’intervention de Najat Vallaud-Belkacem elle-même », a[vai]t-il confié au micro d’Europe 1 [qu’il avait pu retrouver] un poste au lycée à la rentrée, à Valenciennes. (…) Apparemment, mes deux tribunes dans Libération, suivie de ma démission, ont effrayé quelque peu des chefs d’établissements catholiques du département du Nord et il a fallu que la ministre (de l’Éducation nationale, ndlr) intervienne » » (cité par S.B. avec Raphaël Enthoven, « Soufiane Zitouni : « le mot djihad en arabe signifie effort, et non pas guerre » », europe1.fr 29 août 2015, mis à jour le 17 févr. 2025). Dans son article précité, Lucie Delaporte citait le proviseur Hassan Oufker, rapportant « par exemple qu’il « expliquait aux jeunes filles que porter le voile n’était pas recommandé dans l’islam. Il trahissait la déontologie enseignante » l’obligeant, en tant qu’enseignant payé par l’État pour assurer des cours de philosophie, à la neutralité » ; l’enseignant admettait sur ce point « avoir évoqué avec ses élèves la position de l’imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, selon lequel le voile n’est pas une obligation pour les jeunes femmes musulmanes. Au lycée, si la majorité des jeunes filles sont voilées, beaucoup ne le sont pas. « Je voulais leur montrer qu’il n’y avait pas qu’une seule vision de l’islam » » (cité dans Mediapart 16 févr., après l’avoir présenté comme un « musulman soufi, une branche minoritaire de l’islam fondée sur la mystique ». Elle est évoquée dans la légende sous l’illustration ajoutée le 9 nov., en citant la série Ramy ; pour un film dans le contexte de cette scène, à même aussi de faire peut-être réfléchir un peu les « républicains » obsessionnels des « islamistes », v. Marie Sauvion, « Cannes 2025 : “Les Aigles de la République”, un pacte faustien redoutable sous le régime égyptien », telerama.fr 19 mai (bande-annonce). |

| ↑15 | TA Lille Ord., 12 févr. 2024, n° 2400201, 2400227 et 2400260 et 22 juill. 2024, n° 2406263, cons. 16, « alors même que (…) les requérants font état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la mesure de résiliation litigieuse ou du bien fondé de certains de ses motifs ». |

| ↑16 | Outre Marie-Laure Tirelle, « Établissements privés : contrôler c’est bien, sanctionner c’est nécessaire ! », cnal.info 27 mars 2025, v. ce mois-là cette intéressante audition en visio de Pierre Mathiot, « Averroès et les établissements privés musulmans », CNAL 5 mai 2025 ; v. déjà Pierre Mathiot (entretien avec, par Jacques Trentesaux), « Stanislas versus Averroès : « L’inégalité de traitement est évidente » », mediacites.fr 23-24 janv. 2024 (extrait). |

| ↑17 | TA Lille, 23 avr. 2025, Association Averroès et a., n° 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, cons. 36, 18 et 16 ; et de citer en sens contraire les « rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023 ». |

| ↑18 | V. sur ce point ma thèse préc., 2017, pp. 543 et s., spéc. 556 à 571 (résumées au début de mon attestation du 8 oct. 2025, liée à mon billet du 31), en ajoutant ici Saïda Kada (entretien avec, par Zahra Ali), « Antiracisme et antisexisme : itinéraire d’une femme musulmane engagée en France », in Zahra Ali (dir.), Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 187 (entretiens réalisés en juillet et août 2010), spéc. 196 : « Au lieu de rassembler d’autres personnes et d’autres organisations autour de la question de l’immigration, on a simplifié les débats. Il y avait notamment les [tribunes des] collectifs Une école pour tou-te-s [CEPT : « Oui à la laïcité, non aux lois d’exception »] et Féministes pour l’égalité [CFPE : « Un voile sur les discriminations »] et des personnalités comme Christine Delphy qui avaient compris ça, et il y avait ceux, notamment autour de l’UOIF, qui traitaient cette question comme un problème de pratique religieuse ». |

| ↑19 | Selon l’auteur de La Cité des musulmans. Une piété indésirable, « sorti en avril 2025 aux éditions Amsterdam/Multitudes », « la politique antiséparatisme vise d’abord, et avant tout, les phénomènes d’ascension sociale » (Hamza Esmili (entretien avec, par Marie Turcan), « On a toujours vu les musulmans comme des coupables en puissance, plutôt que des victimes potentielles », Mediapart 29 avr. 2025 : « en 2019, Emmanuel Macron avait assuré qu’une femme qui porte le voile avait « piégé » l’élu Julien Odoul [l’élu avait alpagué une mère de famille portant un hidjab, qui accompagnait des élèves au conseil régional – ndlr]. Il y a toujours un soupçon : même quand les musulmans sont victimes, en fait, ils instrumentalisent leur propre souffrance » ; sur cette séquence, v. la deuxième partie de mon billet du 29 février 2020 (en le re-parcourant le 12 novembre 2025, j’ai trouvé certaines analyses d’une singulière actualité ; moyennant quelques déplacements dans le jeu des acteurs, elles peuvent aisément être renouvelées à l’approche des municipales de 2026… M’appuyant à la note 39 sur l’article de Libération auquel il est renvoyé supra – par Mediapart -, je commençais ce billet en citant Abdelmonaïm Boussenna, à propos duquel v. depuis Haoues Seniguer, « Les (néo)-Frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste : le cas français », o-re-la.ulb.be 22 mars 2021 ; Lucie Delaporte, « Dans les coulisses de Dini TV, le Netflix des musulmans conservateurs », Mediapart 12 nov. 2022). |

| ↑20 | À propos de l’Union des Organisations Islamiques de France, v. Loup Besmond de Senneville, « L’UOIF devient « Musulmans de France » », la-croix.com 28 févr. 2017, citant « Tareq Oubrou, imam de la mosquée de Bordeaux et membre de cette organisation » : « Nous voulons sortir d’une structure qui soit purement organisationnelle pour aller vers quelque chose de plus spirituel. (…) Ce nom marque aussi l’intention de se démarquer des organisations dont nous sommes issus, et de couper le cordon avec les Frères musulmans » (développements à venir sur l’aspect géopolitique). Décidée « lors d’une Assemblée générale organisée samedi 25 février au Blanc-Mesnil (…) (Seine-Saint-Denis)[, cette] nouvelle dénomination a notamment été préférée, selon SaphirNews, à « Union des Musulmans de France » et « Union Nationale des Musulmans de France ». V. auparavant l’article – a priori précurseur – de Vincent Geisser, « L’UOIF, la tension clientéliste d’une grande fédération islamique », Confluences Méditerranée 2006, n° 57, p. 83 (mis en ligne le 1er nov. 2011), spéc. 85, puis 93 : « L’UOIF, client consentant de la « nouvelle politique musulmane » de Nicolas Sarkozy » ; v. encore son titre « En guise de conclusion : « Ni ange, ni démon » : la reconnaissance du « Prince » pour horizon d’action », p. 97 (en écrivant en note qu’à sa « connaissance, le seul travail sociologique sur l’UOIF qui se fonde sur une enquête de terrain est celui de Khadija Darif, Bricolages identitaires des Musulmans dans l’espace politique français : cas de l’UOIF, mémoire de DEA de science politique [Aix-en-Provence, 2004, sous sa direction] ». Dans ma thèse, en note de bas de page 457, n° 2928, je signalais ses travaux avec la politologue Khadija Mohsen-Finan (j’ajoute ici cette citation de leur article « Enjeux et sens de l’affichage de son « islamité » dans le champ scolaire français », in Rémy Leveau et Khadija Mohsen-Finan (dir.), Musulmans de France et d’Europe, CNRS, 2005, p. 115, spéc. 123 : « En dépit des expertises et du flot des discours médiatiques et politiques sur « l’islam à l’école », on ne peut que déplorer l’absence d’enquêtes sérieuses sur les attitudes, les comportements et les opinions développés par ces élèves qui sont loin de constituer d’ailleurs une catégorie homogène ») ; je le faisais alors que je citais Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013 (version poche en 2016, avec une postface intitulée « Vers le point de non-retour ? », transformée en article dans Le Portique 2017, n° 39-40, doc. 2, mis en ligne le 20 janv. 2019). Dans leur rapport précité, Anne Fornerod, Anouk Jordan et Sylvie Mauris-Demourioux écrivaient que la création de la Fédération nationale de l’enseignement privé musulman (FNEM) « en 2014 renvoie au mouvement général de structuration du culte musulman en France, répondant au souhait des pouvoirs publics de pouvoir discuter avec des interlocuteurs » qui, comme pour « les autres religions », pourraient traiter « avec les instances du ministère de l’Éducation nationale » des demandes de contractualisation avec l’État (Écoles hors-contrat : Terreau de la radicalité ou laboratoires d’innovations éducatives et citoyennes ?…, 2018, p. 58). Après avoir évoqué cette création page 567, je remarquais à la page suivante que « l’action militante des Frères musulmans » était pointée dans un rapport publié quatre ans avant (Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM) et École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), L’enseignement de l’Islam dans les écoles coraniques, les institutions de formation islamique et les écoles privées, juill. 2010 (que je citais à partir de Caroline Beyer, « Éducation : les musulmans se fédèrent », lefigaro.fr 28 mars 2014), 103 p. (spéc. pp. 40 et s.). Je ne pouvais pas le savoir quand j’ai soutenu ma thèse (le 8 décembre 2017) mais, quelques mois auparavant (en juillet), le coordinateur de ce rapport de recherche – cité en note de bas de page 568, n° 3660 – était mis en cause pour le livre tiré de la sienne (Le salafisme aujourd’hui, mouvements sectaires en Occident, éd. Michalon, 2011) : v. « Plagiat « massif » du sociologue Samir Amghar, spécialiste du salafisme : des institutions réagissent », sciencesetavenir.fr 15 mars-23 avr. 2018 ; avec son frère Taieb, ils sont désormais impliqués dans la vie politique locale de l’Yonne (Floriane Boivin, « « Faire tomber » le maire Paul-Antoine de Carville, le leitmotiv de FRV Sens », independantdelyonne.com 27 janv. 2025). |

| ↑21 | Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6 et 9-10 ; auparavant et ultérieurement, Pierre Merle remarquait : « Selon les chiffres de la Depp, les atteintes à la laïcité comptent pour 3 % des incidents graves et les abus sexuels pour 5 % [Muriella Rakotobe, « Les signalements d’incidents graves dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat en 2023-2024 », DEPP mai 2025, note d’information n° 25-28, figure 2.1 des « données associées »]. La politique menée ces dernières années a pour objectif de lutter [contre les premières,] par exemple une jeune fille qui porte un foulard dans un établissement [public, son port ne pouvant être considéré comme tel] dans un établissement confessionnel (…). Le système de valeurs est donc variable, mais aussi contestable dans ses priorités » ; « En tant que chercheur, j’ai toujours regretté que tous les rapports de l’inspection générale ne soient pas systématiquement publiés. De nombreux documents du ministère ne sont pas publics, notamment les rapports sur les établissements hors contrat : pour les obtenir, il faut effectuer de nombreuses démarches, ce qui est tout à fait anormal » (pp. 5 et 11 ; v. aussi Stéphanie Hennette Vauchez, « Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat », AJDA 2024, pp. 309 et s. : « même lorsqu’elle a lieu, l’activité de contrôle demeure largement insaisissable du fait de la non-publicité des rapports, recommandations et mesures sur lesquels elle débouche »). Pour qui serait parvenu à s’en procurer, n’hésitez pas à me les transmettre en utilisant le formulaire de contact (idem pour toute information à même de compléter cette recherche en cours). |